牛若丸と弁慶 ──「柔よく剛を制す」の武者絵として今も愛される図柄CONCEPT

平安末期の逸話として語り継がれる「五条橋の出会い」

—— 牛若丸(源義経)と武蔵坊弁慶の出会いは、平安時代末期の伝説として広く親しまれてきました。

五条大橋におけるこの有名な場面は、長い年月を経て、絵巻物・歌舞伎・浄瑠璃などの舞台芸術はもちろん、江戸時代の武者絵や絵のぼりにも繰り返し描かれてきた名場面です。

◆◇◆

弁慶の刀集めと牛若丸との運命的な邂逅

—— 伝説によれば、破戒僧であった弁慶は「千本目の刀」を求め、五条橋で通行人に次々と戦いを挑み、すでに999本を集めていました。

そこへ現れたのが、被衣(かずき)をまとった華奢な少年・牛若丸。

弁慶が薙刀で襲いかかるも、牛若丸は身軽な体さばきで翻弄し、ついに打ち倒します。

力ではなく、技と機転によって勝利を収めた牛若丸の姿は、「柔能制剛(柔よく剛を制す)」という言葉そのもの。

敗北した弁慶は深く感服し、以後は牛若丸の忠臣としてその生涯を支える存在となります。

◆◇◆

江戸時代の絵のぼりにも好まれた主題

—— この一騎打ちは、江戸時代の絵のぼり文化においても特に人気の高い題材でした。

幼いながらも知略と敏捷さで大男を退けるという構図は、子どもの健やかな成長や将来の飛躍を願う節句飾りにふさわしく、「武者のぼり」の定番として広く描かれました。

◆◇◆

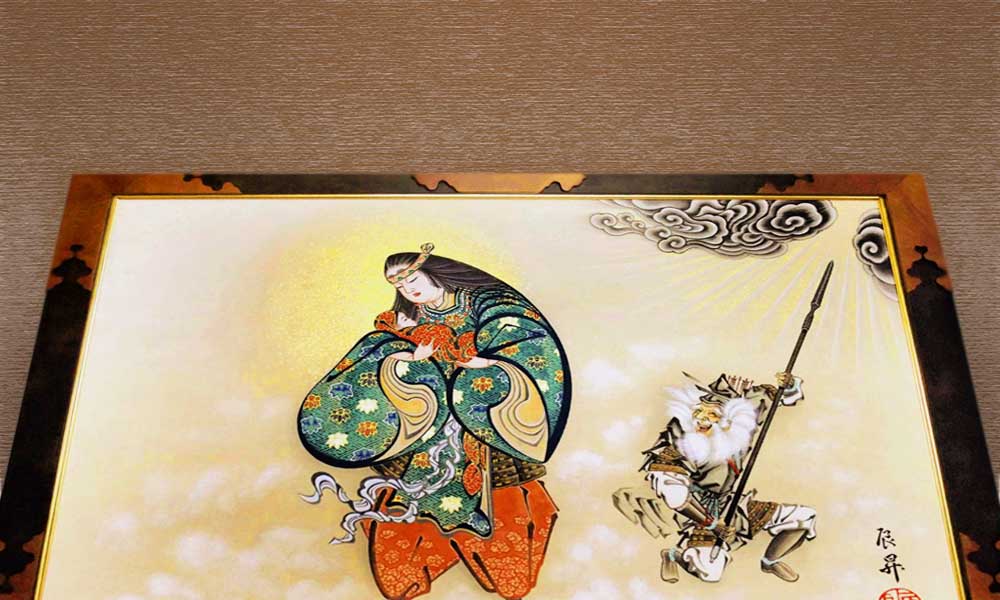

本図の描写について

—— 本作《牛若丸と弁慶五条大橋の図》では、弁慶の薙刀を軽やかにかわす牛若丸が、被衣を脱ぎ捨てる決定的瞬間を描いています。

江戸後期の歌川派に見られる構図と筆致に私なりの解釈を加え、室内飾りとしても映えるよう設計した一幅です。

若武者の躍動感を描き出しつつ、古典的な武者絵の精神を、現代にふさわしいかたちで再構築しています。

ご注文・お問合せについて

—— ご注文やご相談に関する情報は、下記のリンクよりご案内しております。

まだ具体的にお決まりでない方も、お気軽にお問合せください。

いわき絵のぼり吉田 絵師辰昇

▼他の縁起物の由来も読む |

|

|

01. 02. 七福神 |

|

03. 恵比寿大黒 04. 弁財天 |

|

05. 恵比寿 06. 大黒 |

|

07. 風神雷神 |

|

|

08.金太郎 09.熊に金太郎 |

|

10.鯉に金太郎 11. |

|

12. 13. 高砂 |

|

14. 笛吹童子騎牛帰家 |

|

|

15. 義経の弓流し 16. 牛若丸と弁慶 |

|

17. 宇治川先陣争い 18. 秀吉と清正 |

|

19. 八幡太郎義家 |

|

|

20. 龍虎 21. 昇り龍 |

|

22. 鯉の滝昇り 23. |

|

24. 25. 若駒 |

|

26. 鶴亀 27. 鶴 |

|

28. 亀 29. 絡み獅子 |

|

30. 親子虎 |

|

▼作品お問合せ&ご注文 |

▼いわき絵のぼり関連ページ |

▼この記事の執筆者 |

▼制作実績 |

▼作品お問合せ&ご注文 |

|

よくあるご質問

|

|

Q. 文章の転載は可能ですか?

|

|

A. はい。

転載&引用に際しては「出典:いわき絵のぼり吉田」の記載をお願いします。 ご自身が書いたかのような形での転載、無断の商用利用は禁止です。また当サイトの画像はすべていわき絵のぼり吉田のオリジナルですので、無断利用を禁じます。 -著作権のページへ |

| →Wikipedia源義経 |

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)