いわき絵のぼり吉田の初代辰治 、先代しずえについて

本ページでは、当工房の「いわき絵のぼり」系譜とその文化的背景について、 初代・近藤辰治、二代目・宇佐美しずえの略歴と作品、 そして「いわき絵のぼり」という呼称の由来をご紹介します。

辰治が生涯をかけて重ねてきた筆の跡は、娘・しずえへと確かに受け継がれました。

高齢になっても筆を手放さなかった辰治との突然の別れ。

一年余を経て、しずえに思いがけない舞台が訪れます——NHKの全国中継です。

初代から二代、そして孫にあたる当代・辰昇(しんしょう)へ。

「いわき絵のぼり」は、一人の職人の技と祈りを、家族の手でつないできた物語です。

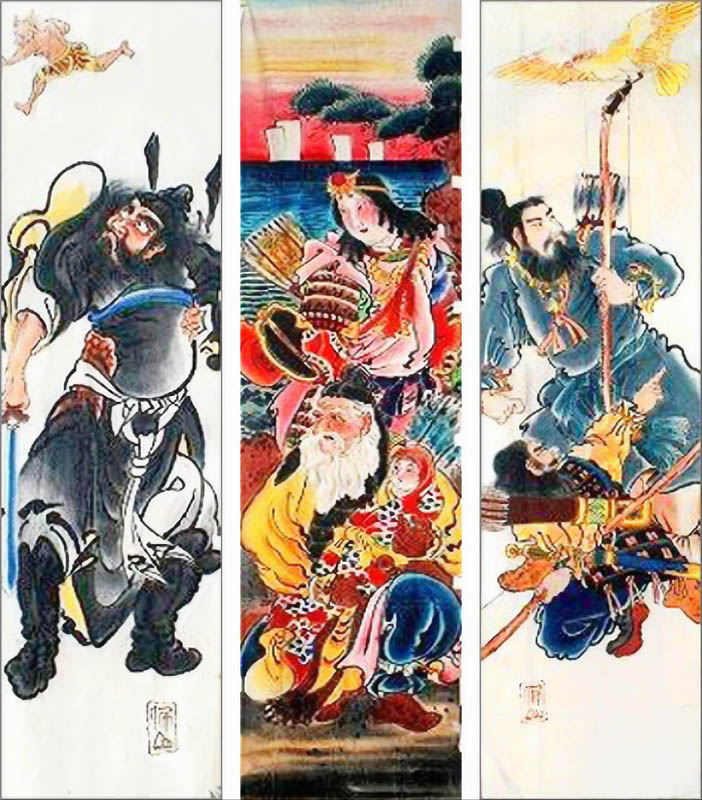

初代の作品

・初代辰治の屋外用絵のぼり|いわき絵のぼり吉田蔵(非売品)

初代 近藤辰治(たつじ)略歴

—— 辰治は生涯現役の絵師として絵のぼりを制作しました。

地域の「いわき絵のぼり組合」とは一歩距離を置く名人肌で、力を出し切った渾身作に挑む一方、生活を支えるために卸先の店名を入れた品も手がけています

。

絵の出来栄えを追及

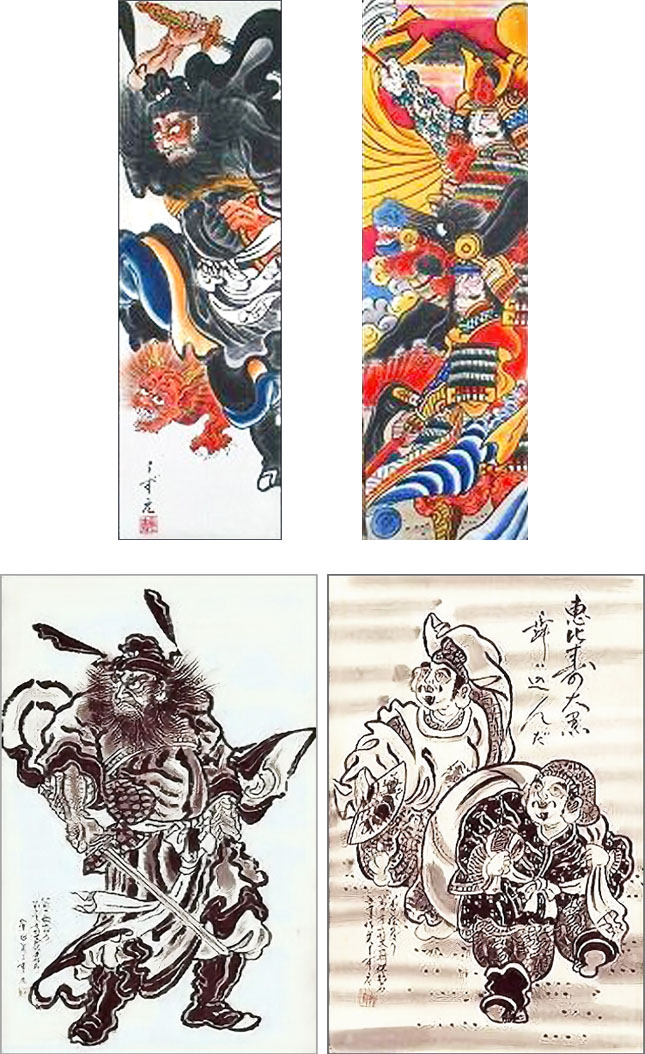

・初代辰治の座敷のぼり|個人蔵

初代のエピソード

- 繁忙期は食卓にも筆と硯を持ち込み、草案を考案した。

- 工房には下絵や資料が山積みだったが、昭和の火災で多くを失った。

- 戦時中は絵のぼり用の木綿が不足。代用の人絹(レーヨン)は顔料のノリが悪く、従来の濃厚な彩色から日本画調の薄塗りへと切り替え、素材に合わせた美しさを生み出した。

- 絵のぼりの名品探訪のため子どもを連れて各地を巡り、目を養った。

のちにその子どもが跡を継ぐ宇佐美しずえである。

・初代辰治の印

・初代辰治の印

先代(二代目)宇佐美しずえ

・先代しずえ制作中の写真

先代 宇佐美しずえ略歴 いわき市無形文化財保持者

- 生没年:大正9-平成14年(1920-2002)

- 当代との関係:母方祖母

- 旧工房:いわき市平馬目

- 作例:絵のぼり、額絵、掛軸

- 師匠:近藤辰治(実父)

- いわき市無形文化財保持者

—— しずえは、実父・辰治の志を継いだ二代目の絵師です。

経済的な事情で進学の道は限られましたが、幼いころから絵を好み、父の仕事を手伝いながら腕を磨きました。

嫁ぎ先でも制作を絶やさず、後年「いわき市無形文化財保持者」に認定。

おおらかで温かみのある画風は、女流絵師ならではの魅力を放ちます。

当代・辰昇(しんしょう)にとっては祖母にあたり、幼少期から工房に親しみ、制作の現場で多くを学びました。

NHK全国放送と「いわき絵のぼり」の呼称

—— 高齢になっても筆を手放さなかった、父・辰治との突然の別れ。

その深い悲しみを抱えながらも、一年余りの時を経て、しずえに思いがけない大舞台が訪れます。

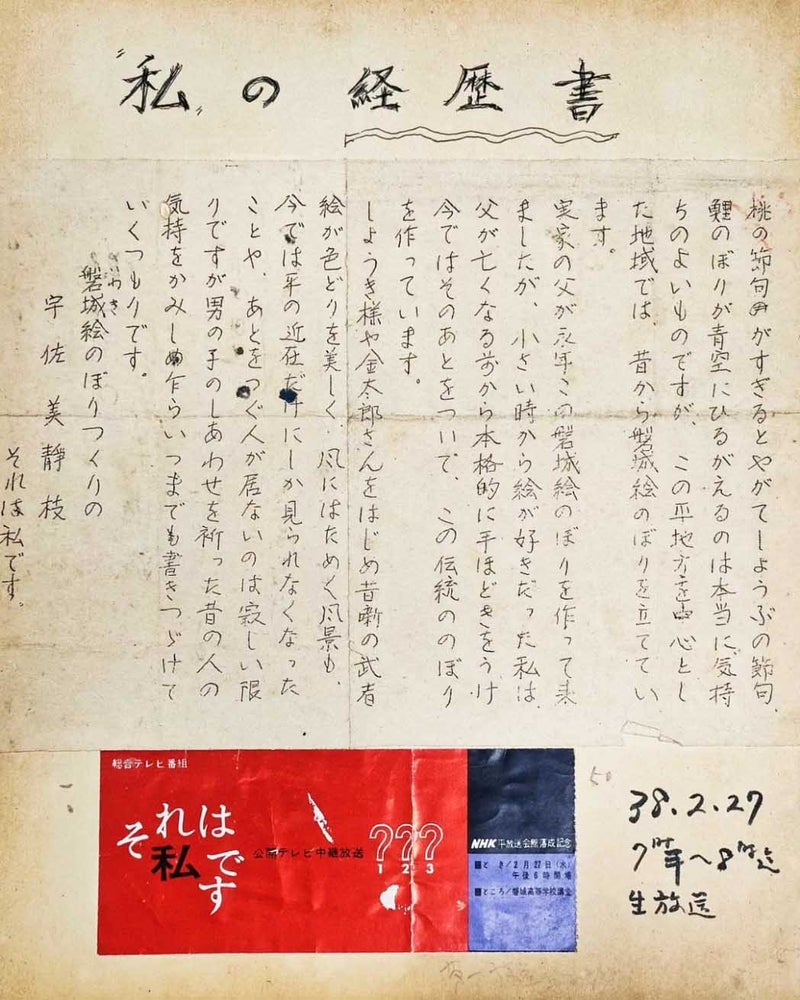

昭和38年、宇佐美しずえはNHKの全国生中継番組に出演することになりました。

当時のNHK全国中継は、まさに“時代の目撃者”。

メディアが限られていた時代に、国民の大多数が同時に視聴するほどの圧倒的な影響力を持っていたのです。

その放送で、地元で親しまれていた“小旗”は「いわき絵のぼり」という名で全国に紹介されました。

この呼称は、地域の祈りと誇りを込めた文化を、日本中へと届ける象徴となったのです。

もともとの呼び名「小旗(こばた)」

—— 地元では、節句ののぼりを古くから「小旗(こばた)」と呼んできました。

暮らしに根づいた呼称として、季節の行事とともに親しまれてきました。

1963年の放送表記「磐城(いわき)絵のぼり」

- 放送日:昭和38年(1963年)2月27日

- 番組:NHK『それは私です』全国生中継(NHK平放送会館〈現・NHKいわき支局〉落成記念)

- 内容:宇佐美しずえがステージ上で制作実演

- 司会:野村泰治アナウンサー

- 会場:磐城高等学校 講堂

- 主な出演者:安西愛子/池部良/長崎抜天/野村泰治/山本嘉次郎(敬称略)

- 地元より:橋本先生(郡山市金透小学校)/宇佐美しずえ/熊川さん(相馬野馬追総大将)

—— 昭和を代表する名アナウンサー・野村泰治氏は、翌年の東京オリンピックで総合司会を務めることになるほどの人物でした。

そんな野村氏が、この番組で「磐城(いわき)絵のぼり」と紹介したのです。

その一言は、戦後復興の熱気に包まれた日本全体へと響き渡り、地域の祈りの旗「こばた」を、一気に全国区の文化へと押し上げる力を持っていました。

昭和38年(1963年)2月27日、全国放送での出来事でした。

・放送で紹介された際のナレーション

市町村合併を経て「いわき絵のぼり」へ

—— 放送後、地元紙や商店・工房でも「磐城(いわき)絵のぼり」の呼称が用いられ、地域全体で共有される「名前の力」が生まれました。

市町村合併を背景に呼び名は「いわき絵のぼり」へ自然に定着し、のちの福島県指定伝統的工芸品(平成9年)にもつながっていきます。

説明動画(約38秒)

先代(二代目)の作品

孫である当代絵師・辰昇(しんしょう)へ

—— 本サイトの制作者でもある当代絵師・辰昇(しんしょう)は、宇佐美しずえの孫にあたります。