いわき市の伝統工芸品、いわき絵のぼり歴史と特徴(手描き武者のぼり)

いわき地域における節句の手描き絵のぼり文化は、天和3年(1683年)の御触れの時代にまでさかのぼります。

1963年には、絵師・宇佐美しずえがNHKの生放送番組で絵のぼりを紹介したことを契機に、「いわき絵のぼり」という呼び名が広く用いられるようになりました。

当工房では、古作からの学びと手描きによる制作を重ねながら、

絵のぼりを、現代の暮らしや場に寄り添う祭礼絵画として制作しています。

はじめに

とくにいわきでは、江戸時代初期に藩主の御触れによって節句文化として定められ、絵のぼりが町の風景の一部として根づいてきた点に大きな特徴があります。

本稿では、「いわき絵のぼり」がどのように生まれ、育ち、現代へと伝えられてきたのかを、分かりやすく紹介します。

江戸時代の記録

天和3年(1683年)7月19日、磐城平藩主・内藤義概(よしむね)は、

「端午の節句にのぼりを掲げ、町を彩るように」 との御触れを出したと伝えられています。

参考:磐城の幟の歴史と現況 佐藤孝徳著

藩主自らが節句ののぼりについて御触れを出す例はきわめて珍しく、文化振興に理解のあった内藤義概の姿勢を示す記録としても注目されます。

いわきで受け継がれてきた理由について

その背景には、いくつかの要素が重なっていたのかもしれません。

江戸時代、節句幟(絵のぼり)は武家文化や節句の広がりとともに、各地へと伝わっていきました。

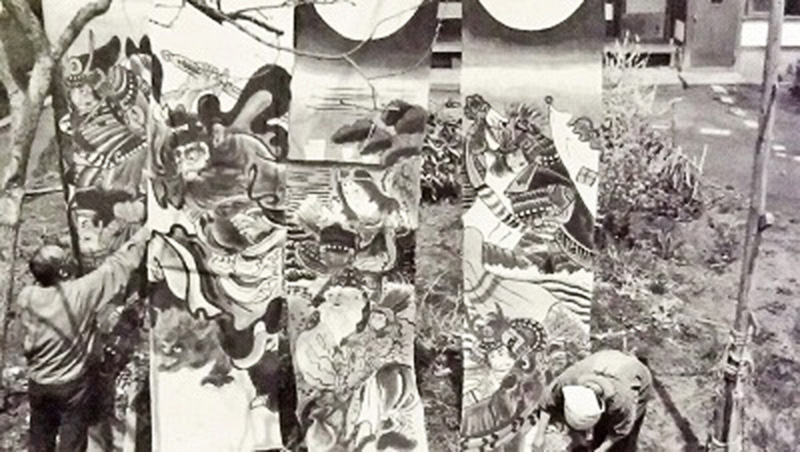

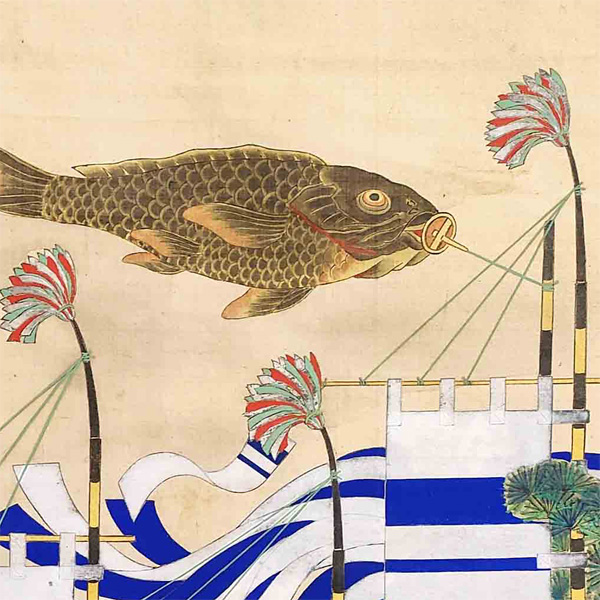

節句の時期、家の前に掲げられる絵のぼり

明治維新後には、戊辰戦争で敗者側となった地域として、武家文化や節句の習わしを静かに大切にしようとする空気が生まれた可能性も考えられます。

作り手の努力と、飾り手の自然な受容が重なり、当時のいわきでは

「ここでは絵のぼりを飾るのが当たり前」

という地域の感覚が育まれていたのかもしれません。

こうした土壌があったからこそ、現代においても、

ネット社会を通じて全国各地の“こだわり派”の方々から求めていただく流れにつながっているように感じられます。

節句の暮らしと江戸の絵師文化

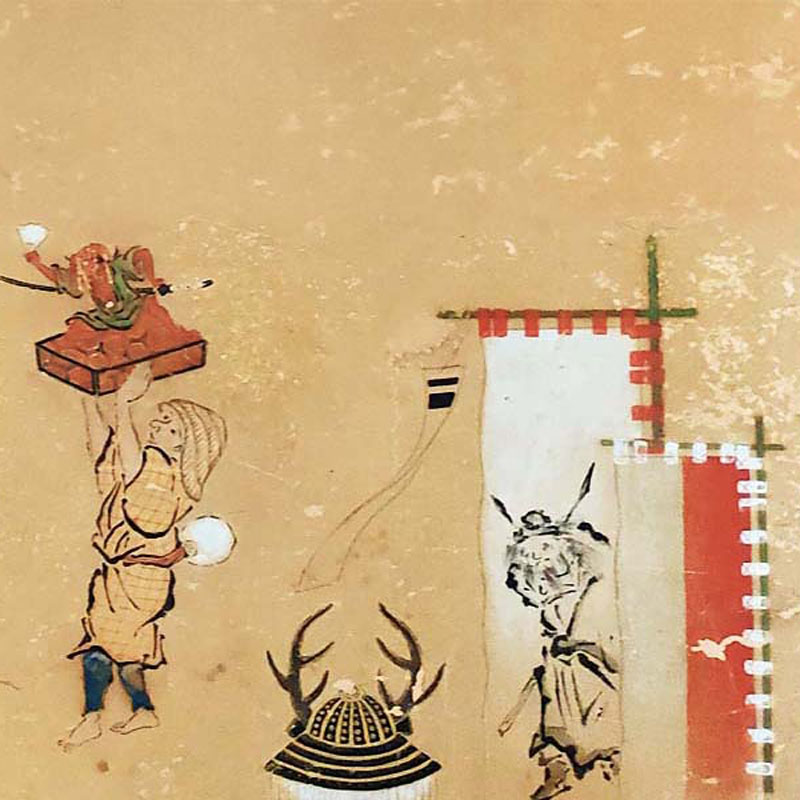

いわき絵のぼりは、子どもの健やかな成長を願う依り代として、

暮らしの中にしっかりと寄り添ってきた旗です。

こうした節句の場で用いられる絵のぼりは、江戸時代には武家の旗指物から始まり、

盛んに立てられるようになりました。

絵画としての表情が生まれます。

かつては各地で見られた節句の絵のぼり文化は、多くの地域で姿を消しましたが、

いわき市周辺では現在まで受け継がれてきました。

平成9年(1997年)には福島県指定伝統的工芸品に指定され、

その希少な制作形態と文化的価値が、現在も地域の文化として位置づけられています。

地域ごとの呼び方(武者のぼり・武者絵幟・矢旗・節句のぼり・五月幟)

そのため、地域や時代ごとに、さまざまな呼び名で親しまれてきました。

- ・いわき絵のぼり

- ・武者のぼり

- ・節句幟

- ・矢旗

- ・五月幟

時代ごとの飾り方の変遷

本数を多く掲げ、にぎわいを演出する傾向が見られました。

・大正〜昭和初期

幟は次第に大型化し、空に大きく翻る姿が人々の目を引きました。

・戦時中

物資不足の影響を受け、役目を終えた絵のぼりの布が布団や風呂敷などの生活用品として再利用されることもありました。

「いわき絵のぼり」という呼び名の成立

1963年(昭和38年)2月27日、当時の絵師・宇佐美しずえがNHKの生放送番組で絵のぼりを紹介したことを契機に、「いわき絵のぼり」という名称が広く用いられるようになりました。

以降、この呼び名は、地域文化を示す名称として定着していきました。

技法・素材・用途

顔料の いわき絵のぼり:左(絵画的)。

染料の 他地域絵のぼり:右(デザイン的)。

こうした技法は、絵画としての表現と、実際に使われる旗としての役割を両立させるために培われてきました。

画風について

力強さと品位の両立が特徴であり、先人たちの仕事を踏まえながら、現代にふさわしい表現が求められます。

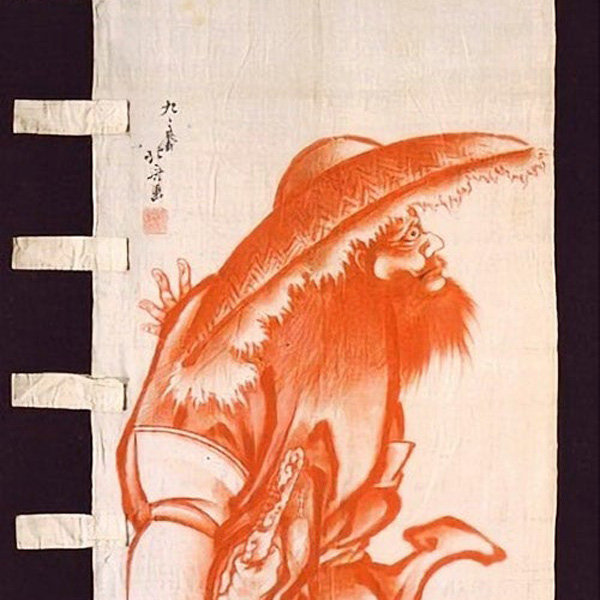

また大和絵の大家・小堀鞆音(こぼり ともと)がその出来栄えに驚いたという逸話も残されています。

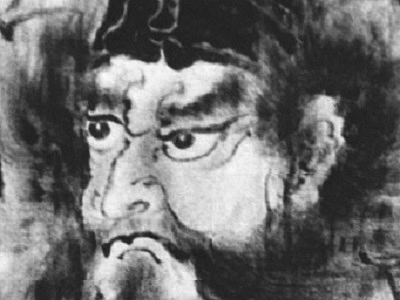

曽祖父・辰治は、強い強弱による線描を得意とし、

祖母・しずえは素朴な民画に秀でていました。

私はその系譜を受け継ぎながらも、江戸の筆法研究を軸に、現代にふさわしい画風を心がけています。

曽祖父辰治の鍾馗

祖母しずえの鍾馗

現代の制作姿勢

伝えられてきた技法を丁寧に受け止め、使われる場や時代に応じて進化を重ねていく。

その積み重ねが、文化を次の世代へとつないでいくのかもしれません。

対応エリア・ご相談例

ご相談事例:初節句(室内・屋外)、神社奉納、展示・広報コラボレーション。

—— 次のページを読む

武者絵のぼりの起源と歴史

北斎も描いた、武家の節句飾り「武者絵のぼり」。その姿は、やがて鯉のぼりへと形を変えていきます。

▶詳しく読む

鯉のぼりはどこから?──旗が“空を泳ぐ鯉”になるまで

武家の幟から鯉のぼりへ。知られざる起源を探る。

▶詳しく読む—— こちらもよく読まれています

絵師|辰昇プロフィール

古典の技を未来へ──三代目絵師・辰昇(しんしょう)、江戸の祭礼絵画を現代に。

▶ 詳細を見る

いわき絵のぼり吉田の工房ご紹介

福島県いわき市の工房。現物確認やご相談に(要事前連絡) 。

▶ 詳細を見る

藩主が育んだ伝統工芸、いわき絵のぼりの歴史

江戸初期、藩主の奨励。「いわきの絵師文化」をたどる。

▶ 詳細を見る

あの北斎が描いた絵のぼり──ボストン美術館所蔵

北斎「朱鍾馗図幟」を、絵師・辰昇が読み解く。

▶ 詳細を見る

江戸期の絵のぼり収集記

江戸の空を舞った肉筆絵のぼり。絵師の目で厳選した古作をご紹介。

▶ 詳細を見る

BEAMS JAPANとのコラボレーション

伝統画の力で、いま着たい服をもっと特別なものに。BEAMS JAPANと2019年限定コラボ。

▶ 詳細を見るバナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)