絵師 辰昇 プロフィール

—— 三代目絵師・辰昇(しんしょう/いわき絵のぼり吉田)

先代から受け継いだ技に加え、江戸期の作品から筆法を学び、 武家文化と江戸の絵師文化が交差する「手描き絵のぼり・祭礼絵画」を現代に再構築しています。

神社仏閣からご家庭の節句まで幅広く対応し、 研究と発信を通じて、その価値を次世代へつなぐ「文化の還元」を実践しています。

はじめに

—— 日々の暮らしの中で、ふと立ち止まる瞬間があります。

たとえば、風にゆらゆらと揺れる布を見たとき。

あるいは、そこに描かれた武者や神々の姿が、なぜか深く胸に響いたとき──。

そんな記憶をお持ちの方は、どれほどいらっしゃるでしょうか。

私、辰昇(しんしょう)は福島県いわき市を拠点に、江戸時代に広く親しまれた「絵のぼり」という文化を、今の時代に合わせて見つめ直し、もう一度形にする活動に取り組んでいます。

この文化は、もともと武家社会の「旗指物(はたさしもの)」から始まり、やがて絵師の文化と融合し「端午の節句飾り」へと発展していきました。

人々はそこに、家族への祈りや願いを託し、日々の暮らしの中で大切に受け継いできたのです。

江戸時代の絵のぼりは、節句文化の華として、実は多くの浮世絵師たちも制作に関わっていました。

葛飾北斎や歌川広重といった名だたる絵師たちが、武者や神仏の姿を描き、その力強い筆あとが旗の上で見事に舞っていました。

当時の絵のぼりは、単なる節句の飾りではありませんでした。

一流の絵師が技を注ぎ込んだ、いわば「町の中に掲げられる大きな絵画」でもあったのです。

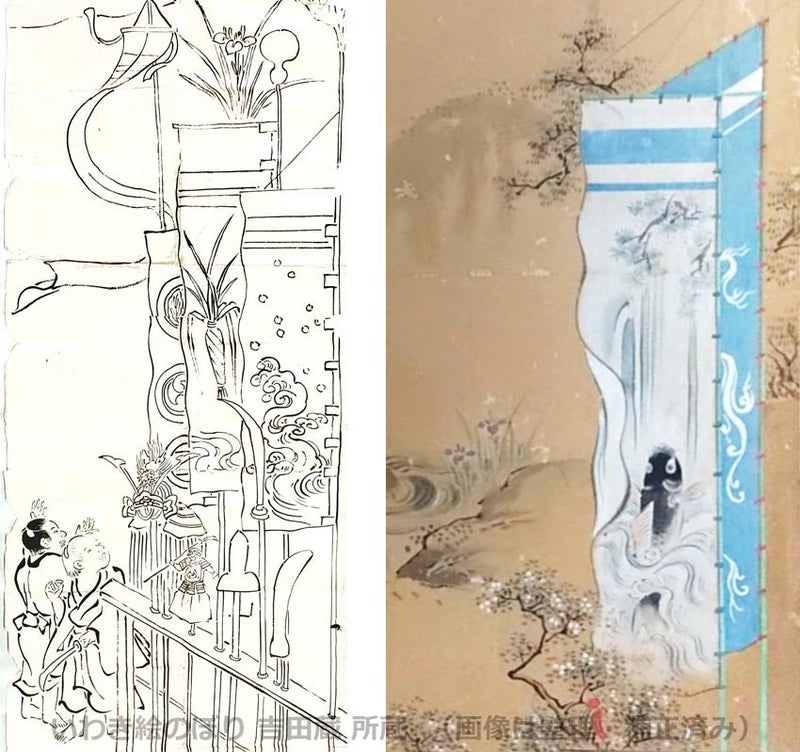

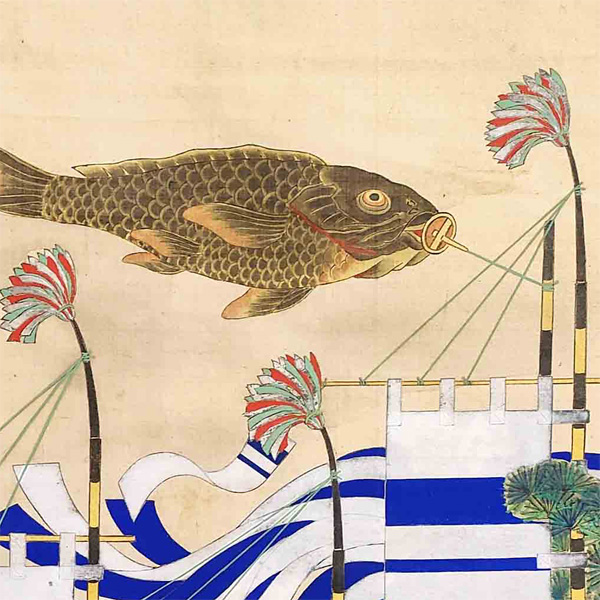

左:歌川芳輝 右:歌川派(いわき絵のぼり吉田蔵)

今ではその姿を目にする機会は少なくなりましたが、現在もなお、神社仏閣や祭礼団体、企業、アパレル、そしてご家庭の節句に至るまで、コミュニティの象徴としての「祭礼絵画」を必要とする場面が数多くあります。

私の工房には、こうした多様な現代のシーンに合わせた制作のご相談が寄せられています。

▶ご依頼やご質問がありましたら、下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

絵の道を志したきっかけ

—— 子供の頃から絵を描くことが好きで、当時は漫画家になりたいと思っていました。

ですが、高校を中退するなど、自分の進路に迷った時期もありました。

その後、改めて高校に入り直して卒業し、建築設計の専門学校に通っていた頃のことです。

祖母から「跡を継いでくれたら嬉しいな」と声をかけられ、絵のぼりの世界へ進むことを決めました。

卒業が近づいた頃に祖母が病気に倒れたため、直接技術を教わることはできませんでした。

それでも、病室に飾った私の「恵比寿大黒」の絵を、祖母が静かに見つめてくれていたこと。

その光景が、今の私の原点になっています。

絵のぼりとは何か

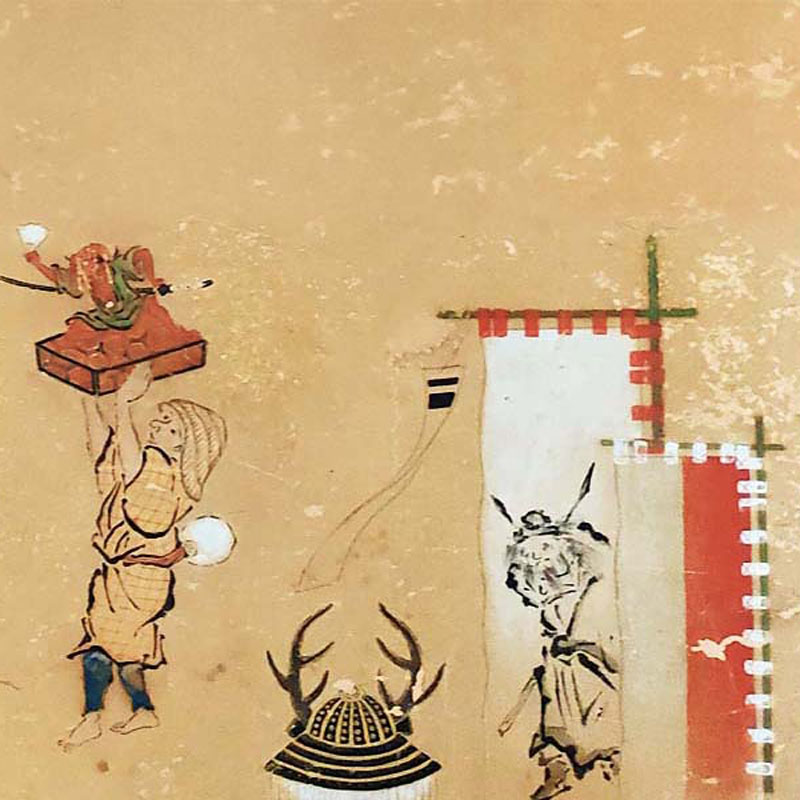

—— 絵のぼりの起源は、戦国時代の武将が背中に掲げた「旗指物(はたさしもの)」にまでさかのぼります。

江戸時代に入ると、この旗は絵師文化と結びつき、端午の節句の飾り物として発展していきました。

子どもの健やかな成長や家の誇りを象徴する、いわば「祈りの絵画」として広く親しまれてきたのです。

旗を空に掲げることで、家々の祈りは社会とつながっていく。

絵のぼりは単なる飾りではなく、人々の想いを伝える媒体であり、その場の空気を変える装置であり、暮らしに根ざした文化そのものでした。

私はこの文化を、ただ「昔の通りに再現する」だけに終始したくはありません。

今の時代の空間や感性にふさわしい形へと磨き直し、未来へつなげていくことを活動の理念としています。

制作の背景にある研究活動

—— 私の制作の土台には、江戸時代から明治時代にかけて描かれた、古い「肉筆絵のぼり」の収集と研究があります。

自ら各地の古い作品を集め、当時の絵師たちがどのように筆を動かし、色を重ねていたのかを詳しく分析することで、失われつつあった技術を現代に取り入れています。

こうした研究の成果は、現在の作品づくりに繋がっています。

・鯉のぼりも「絵のぼり」から生まれました

—— かつて端午の節句に掲げられていた絵のぼりの先端には、「招き」と呼ばれる小さな旗が付いていました。

それがやがて立体的な鯉の形になり、今の「鯉のぼり」が誕生したといわれています。

つまり、鯉のぼりは絵のぼりから派生した、いわば“子ども”のような存在。

そう考えると、日本の空を泳ぐ鯉たちの姿も、また違った趣で感じられるのではないでしょうか。

制作のアプローチと理念

—— 私はこの文化を、今の時代の空間や感性にふさわしい形へと磨き直し、未来へつなげていくことを活動の理念としています。

私の活動には、次のような特徴があります。

- ・江戸時代の研究と応用:当時の肉筆絵のぼりを収集・研究し、その筆遣いや構成を現代の作品に活かしています。

- ・歴史的背景の重視:葛飾北斎や歌川広重といった浮世絵師たちが手がけた、絵のぼりの歴史的な価値を大切にしています。

- ・一点ものの特注制作:ご要望に合わせて一から構想を練る、オーダーメイドの制作にも対応しています。

- ・幅広い連携実績:神社仏閣や地域の祭礼をはじめ、アパレルブランドや自治体など、多彩な分野と協力しています。

- ・文化の還元:制作を通じて社会に貢献し、文化を次世代へ引き継ぐ「循環」を意識しています。

また、「線と構図」の力を深めるために、当初は古画の模写を通じて修練を積んできました。

特に、室町時代の画僧・祥啓(しょうけい)や、幕末の鬼才・河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)が描いた「鍾馗(しょうき)図」に学び、現代風の軽さではない、歴史の重みを感じさせる線を表現に取り入れています。

主な実績(抜粋)

大宮八幡宮(東京都) 奉納扁額《子守神功皇后之図》2013

◆◇◆

BEAMS JAPANとのコラボレーション 2019

◆◇◆

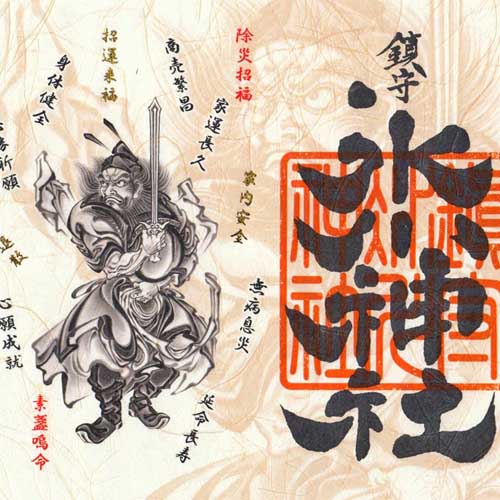

鎮守氷川神社(埼玉県)《スサノオ図 大幟》2020

◆◇◆

石切劔箭神社/日下太鼓台(大阪府) 太鼓台幕絵制作 2020

◆◇◆

田辺三菱製薬 40周年記念絵画《大龍図》2018

◆◇◆

仏画 《普賢菩薩座像》個人蔵 2021

◆◇◆

郡山市PR巨大幕絵《鯉に恋する郡山》2018

◆◇◆

いわきFC応援幕《鍾馗図》2024

◆◇◆

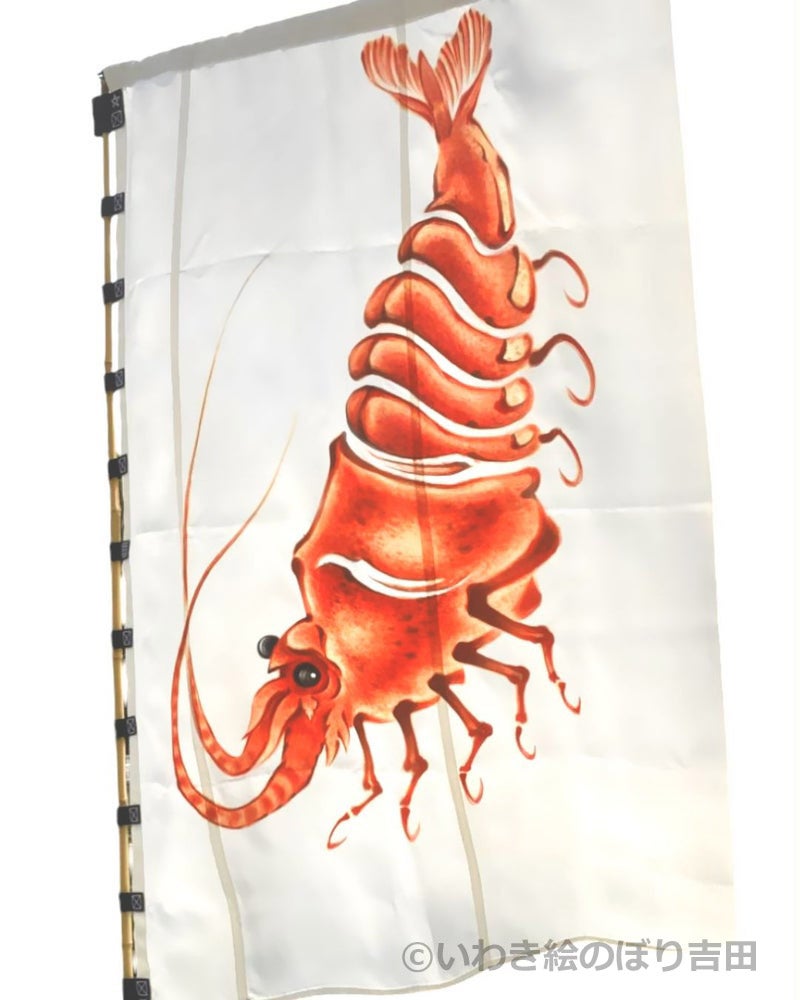

相馬野馬追 旗指物《海老図》2025

◆◇◆

※ほか、節句・祭礼・御朱印・壁画装飾など特注制作多数

今の暮らしに生きる新たな伝統を

—— 私の工房は福島県いわき市にありますが、活動の場は地元にとどまりません。

神社仏閣やお祭りの団体、企業、そして個人の皆さまなど、全国各地からいただく多様なご相談の一つひとつを大切に形にしています。

この小さな工房を文化の発信拠点とし、現代の暮らしに即した「文化の還元」を軸に、これからも全国の皆さまと共に歩んでまいりたいと考えています。

これからの展望

—— 今後も、日本の古画に宿る力強い線描と色彩を現代に翻訳し、絵のぼりを人々の想いを伝える「祈りのメディア」、そしてその場の空気を変える「空間の装置」として再定義し続けていきます。

そして── この文化の魅力と意義を、地域や世代を越えて、未来へ手渡していきたいと考えています。

年表と活動の広がり

1978年:福島県いわき市生まれ

2004年:3年間の修業を経て活動開始

2013年:大宮八幡宮 奉納扁額《子守神功皇后之図》

2018年:田辺三菱製薬×NZ企業 記念作《大龍図》

2018年:イオンモールいわき小名浜 壁画原画

2018年:郡山市PR幕絵《鯉に恋する郡山》

2019年:BEAMS JAPANとのコラボレーション

2020年:鎮守氷川神社《スサノオ図 大幟》

2020年:石切劔箭神社 太鼓台幕絵

2021年:仏画《普賢菩薩座像》個人蔵

2024年:《ときめく日本職人図鑑》掲載

2024年:いわきFC応援幕《鍾馗》制作

2025年:相馬野馬追 旗指物《海老》制作

お問い合わせ

—— 制作実績の詳細や画像付き資料は[こちらの![]() PDF]よりご覧いただけます

PDF]よりご覧いただけます

ご依頼・お問い合わせは[お問い合わせフォーム]よりご連絡ください

—— 本手描き武者絵のぼり作品

屋外用いわき絵のぼり|辰昇作

本手描きの【武者のぼり】は、五月の空に人生の門出を祝う、伝統の旗印です。福島県指定伝統的工芸品として、一枚一枚、心を込めて描いています。

▶一覧はこちら

室内用いわき絵のぼり|辰昇作

江戸の伝統に学び、格調高く描かれた室内用【武者のぼり】。お子様の守り神として親しまれています。

▶一覧はこちら—— 制作実績

BEAMS JAPANとのコラボレーション

伝統画の力で、いま着たい服をもっと特別なものに。BEAMS JAPANと福島県による2019年限定コラボ。

▶ 詳細を見る

田辺製薬 大龍図の制作

企業の記念事業に、伝統画の力を。田辺製薬×NZ企業 協業40周年の大龍図を制作。

▶ 詳細を見る

鎮守氷川神社 大幟と御朱印画

御祭神の御姿を、荘厳に掲げる。川口市・鎮守氷川神社に奉納された大幟。神社の誇りを伝える伝統絵画。

▶ 詳細を見る

郡山市のPR幕絵「大鯉図」

郡山市のPRとして制作された5mの巨大幕。鯉のまちのアイデンティティを絵に託しました。

▶ 詳細を見る—— 伝統・歴史解説

江戸から続く“五月の祈り”──いわき絵のぼりの原点

350年受け継がれる武者のぼり。藩主の奨励とともに育まれた祈りの文化をひもときます。

▶ 詳細を見る

武者絵のぼりはどこから来たのか──戦国の旗が節句文化になるまで

戦場の旗が、子どもを守る節句の幟へ。武者のぼりの起源をひもときます。

▶ 詳細を見る

鯉のぼりはどこから来た?──武家の旗から空を泳ぐ鯉へ

武士の幟が、空を泳ぐ鯉になった? 鯉のぼりの知られざる起源を探ります。

▶ 詳細を見るバナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)