江戸期の絵のぼり収集記

——手描きの風が吹いていた時代へ——

・構図・筆線・発想を評価軸とし、生活に根ざした造形の魅力を検証しています。

・各作品は個別ページにて、来歴・図様・注記を詳しく紹介しています。

——読了目安:3〜5分。

はじめに

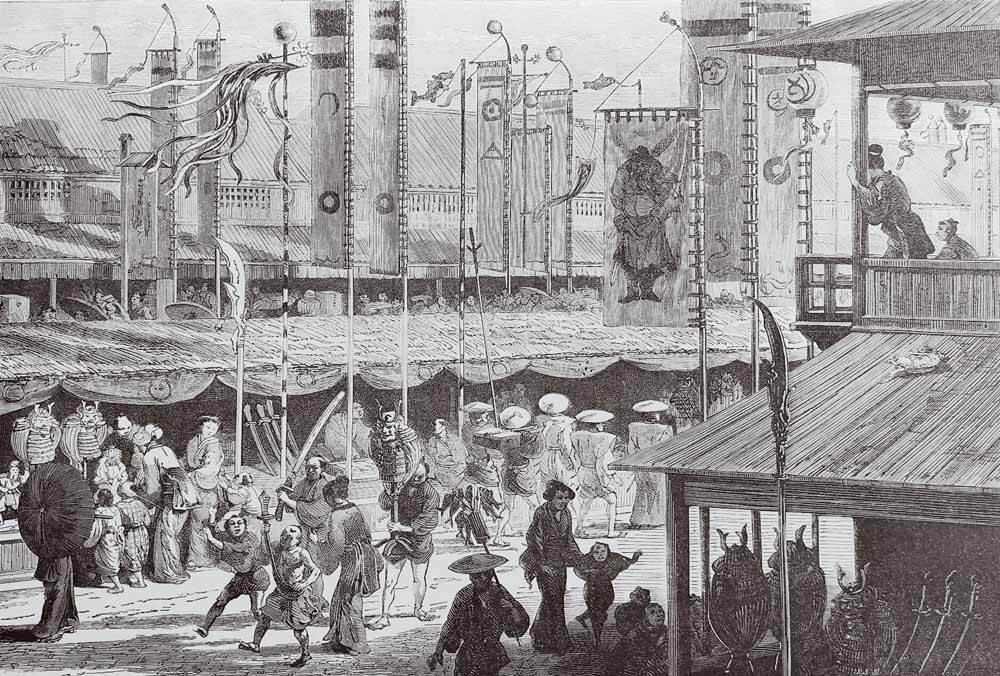

絵のぼりは、暮らしの中で祈りをかたちにした旗であり、人々の精神と美意識が空に翻る造形でもありました。

収集の意義──文化の地層を掘り起こす

一方で、各地の空を彩ったのは、名を残さぬ町絵師たちの作品でもありました。

私は十数年にわたり、それらの構図(骨線)・筆線・発想に着目し、一点ずつ収集・研究を重ねてきました。

保存状態の良し悪しだけでなく、画面から当時の感情や社会の息づかいが立ち上がるかどうかを重視しています。

ここに並ぶ作品は、生活の現場に残された「見直すべき文化の証言」であり、未来をひらく手がかりでもあります。

見どころ

《岩戸神楽乃起顕図幟》(幕末/須藤晏斎)

民間信仰・家庭祭礼・町絵師文化の集約です。

江戸期の絵のぼり|資料アーカイブ(非売品)

画像をタップすると個別ページへ移動し、来歴・図様・素材などの詳細をご覧いただけます。

※本資料は研究・記録を目的とした紹介であり、販売や譲渡の対象ではありません。

須藤晏斎|岩戸神楽乃起顕図幟

江戸後期の祝祭芸能としての神話図像。名人・須藤晏斎の筆。

▶ 詳細を見る

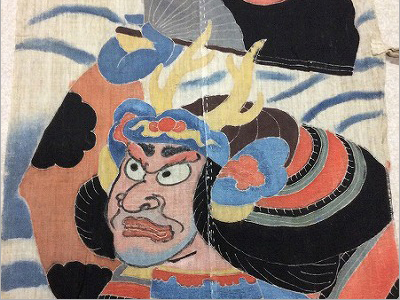

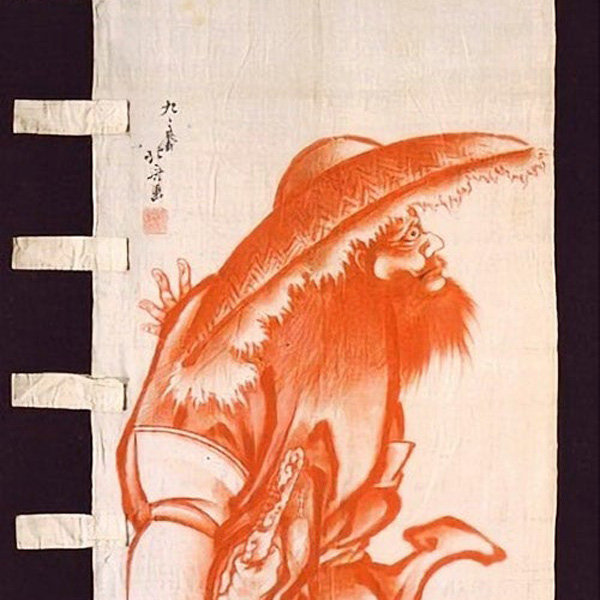

歌川芳輝|鍾馗図幟

江戸の浮世絵師・歌川国芳の弟子「芳輝」による手描きの絵のぼり。

▶ 詳細を見る

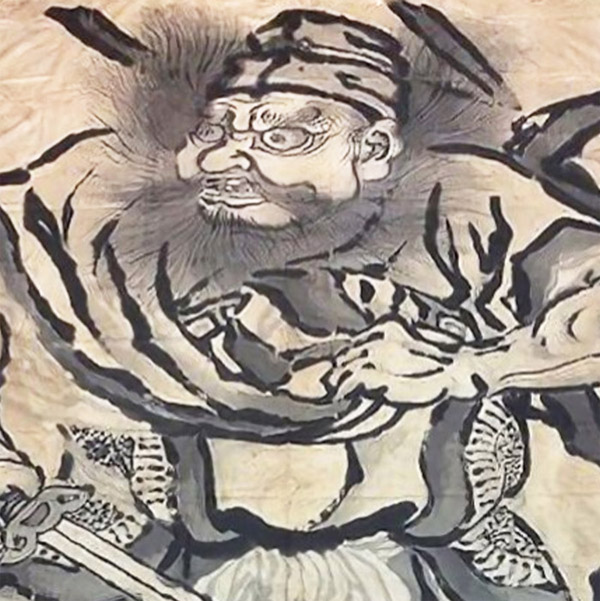

無銘|三国志図幟

江戸後期に流行した三国志を描いた熟練絵師による絵のぼり。

▶ 詳細を見る

堤派|大江山図座敷幟

三代目堤等琳という町絵師を中心とした「堤派」。江戸~明治の作。

▶ 詳細を見る

雪洲|髪結新三図幟

明治初期の歌舞伎芝居と、節句文化が交差する古作絵のぼり。

▶ 詳細を見る

四代目鳥居清忠|鍾馗図座敷幟

歌舞伎座の看板絵を代々手がける鳥居派の七代目当主。明治~昭和頃。

▶ 詳細を見る

無銘|神功皇后図幟

江戸時代に裕福な家で飾られた、贅を尽くした染色画。

▶ 詳細を見る

無銘|日本武尊図座敷幟

明治時代ならではの、日本神話題材の3本組室内用絵のぼり。

▶ 詳細を見る

無銘|秀吉図幟

千成瓢箪が示す武将像と、明治~大正期の分業が生んだ筆致のコントラスト。

▶ 詳細を見る

無銘|熊谷直実図幟

江戸時代の筒描きに残る、庶民の素朴な武者絵の躍動。

▶ 詳細を見る

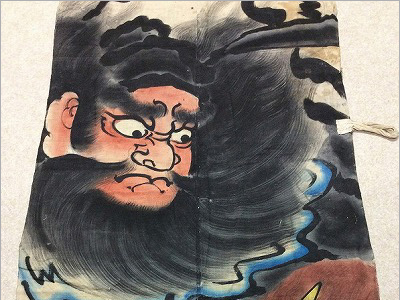

無銘|鍾馗図幟

明治〜大正の「いわき地方制作」にみる、祈りと近代化。

▶ 詳細を見る

無銘|鍾馗図幟 セーマンドーマン

幅広の「四半旗」鍾馗と、魔除けの刺繍。明治、大正時代。

▶ 詳細を見る

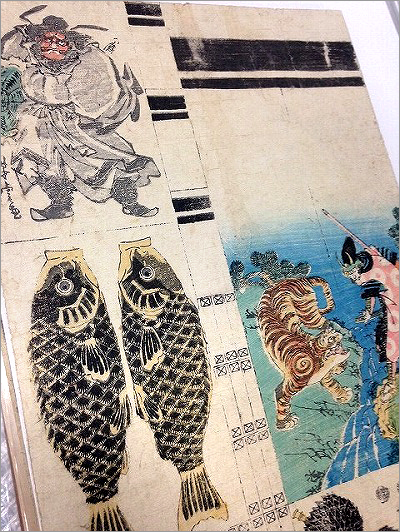

歌川芳虎|木版画の五月節句幟

浮世絵師による、江戸時代のペーパークラフト絵のぼり。

▶ 詳細を見る

無銘|三番叟図幟

三番叟を描いた江戸期の絵のぼり。メトロポリタン美術館の類似品と比較。

▶ 詳細を見る

宗興|桃太郎図幟

花押のある、武家の気風ただよう大正時代の桃太郎図絵のぼり。

▶ 詳細を見る

無銘|日本武尊図幟(いわき)

明治大正期のいわき地方に息づく、神話意匠と節句の祈り。近藤辰治の作か?

▶ 詳細を見る

無銘|素朴な鍾馗図幟

素朴だが見飽きない魅力がある、江戸期の神社で用いられた絵のぼり。

▶ 詳細を見る

無銘|寺子屋図まねき

絵のぼりの付属品として飾られた小旗「まねき」の吉祥図像。江戸~明治。

▶ 詳細を見る

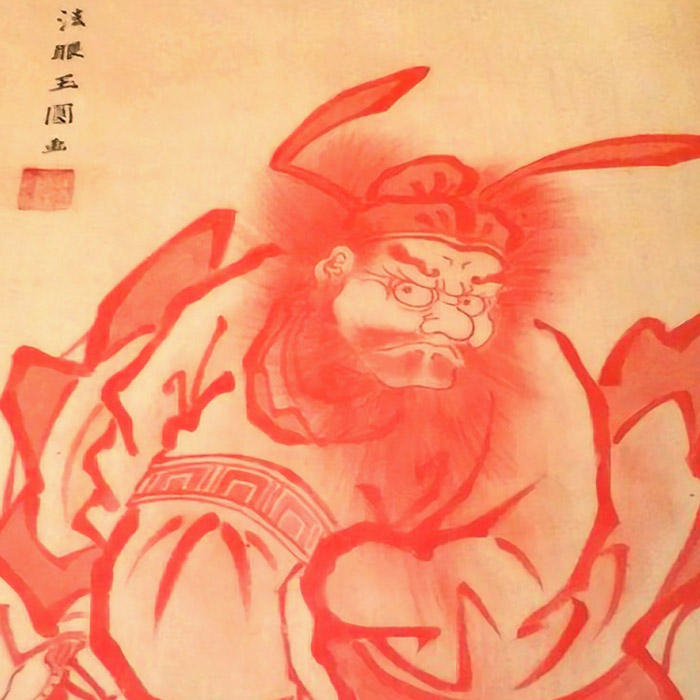

狩野玉円(永信)|朱鍾馗図 座敷幟

御徒士町狩野家の表絵師・狩野玉円 永信が描いた室内用の絵のぼり。江戸後期。

▶ 詳細を見る見方のガイド

・年代で見る:江戸/明治/大正以降。

収集している絵師のページを見る

関連リンク

藩主が育んだ伝統工芸、いわき絵のぼりの歴史

江戸初期、藩主の奨励。「いわきの絵師文化」をたどる。

▶ 詳細を見る

あの北斎が描いた絵のぼり──ボストン美術館所蔵

北斎「朱鍾馗図幟」を、絵師・辰昇が読み解く。

▶ 詳細を見る

BEAMS JAPANとのコラボレーション

伝統画の力で、いま着たい服をもっと特別なものに。BEAMS JAPANと2019年限定コラボ。

▶ 詳細を見るおわりに

江戸期の絵のぼりは、祈りと美意識をまっすぐに伝える造形です。

私・辰昇(しんしょう)は、これら先人の技を学び取りながら、現代の暮らしにふさわしい「旗印」として再定義しています。

かつて全国で親しまれた祭礼絵画を、現代に磨き上げ、未来へと還元していく——その営みこそが、私の制作の核です。

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」