- ホーム>

- 制作者について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

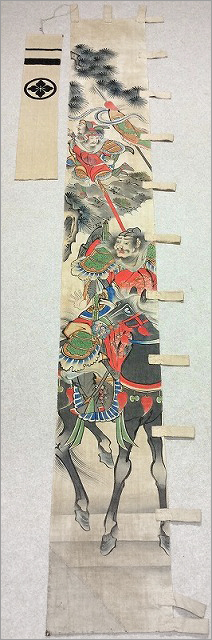

- 三国志図幟/無銘

無銘|三国志図幟

——江戸後期に描かれた中国英雄譚と町人文化

江戸町人文化と「三国志」の受容

- 題名:三国志図幟 ※非売品

- 時代:江戸後期

- 産地:不明

- 作者:無銘

- 素材:麻布

- 技法:肉筆(手描き)

- 寸法:約280×約37cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 江戸後期、町人文化が隆盛とともに、浮世絵や読本とともに中国の物語が広く楽しまれました。

なかでも「三国志」は、義や知、忠誠といった儒教的価値観が男児の成長にふさわしいとされ、節句幟の題材としても好まれました。

本作もそうした文化背景を映す一例です。

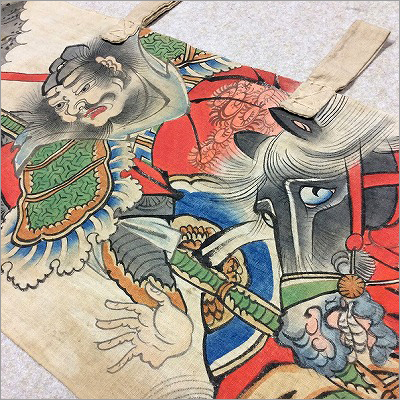

武将の正体と速筆の妙

—— この幟に描かれた武将は関羽または張飛と推測されますが、断定はできません。

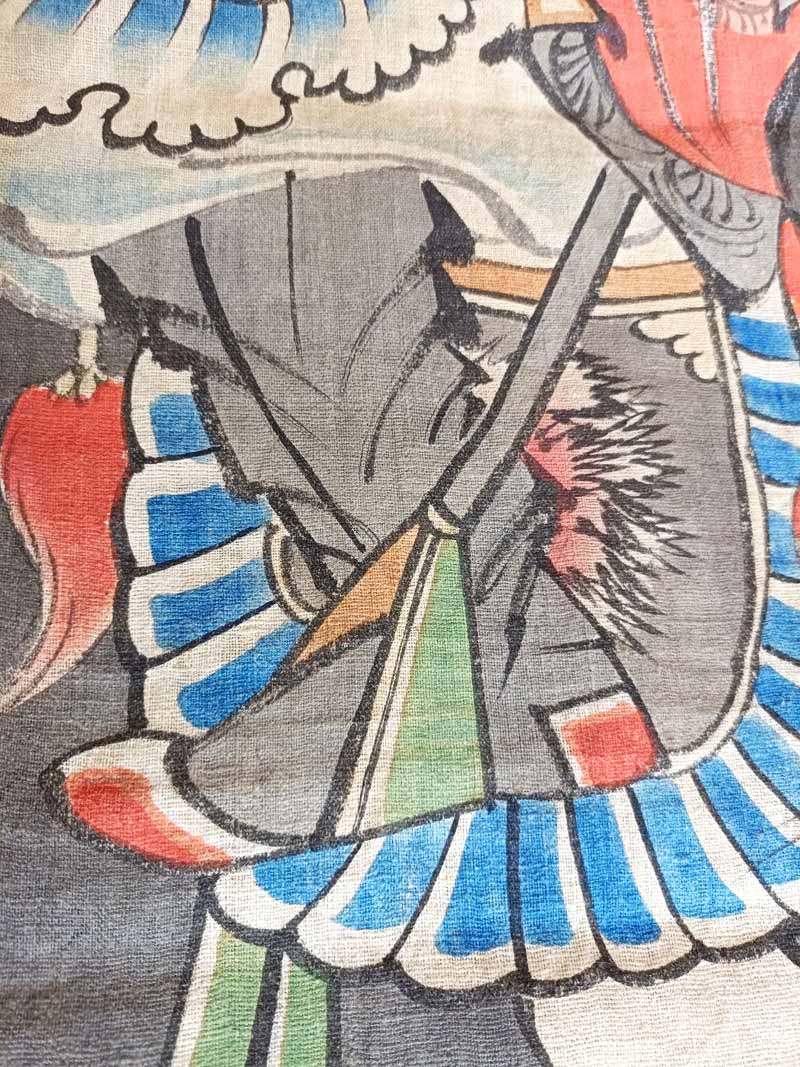

注目すべきは絵師の筆致です。

墨線は軽やかで速く、細部は荒さを残しながらも、全体は破綻なくまとめられています。

構図設計に裏打ちされた速筆の妙が、この作品の魅力を支えています。

—— 遠景に描かれた兵士たちは、どこかユーモラスで親しみやすさを感じさせます。

幟が高く掲げられたとき遠くからでも目が届くよう、大きな目や穏やかな表情で描かれており、男児の節句にふさわしい温かみを与えています。

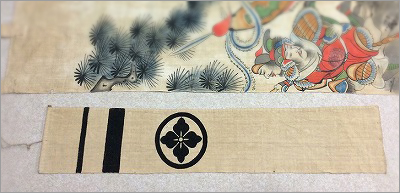

幟を飾る「まねき」の意味

—— 本作には家紋入りの小旗「まねき」が付属していました。

まねきは幟の先端に掲げられ、男児誕生を神に知らせる役割を担います。

風にひらめく姿が神を手招きするように見えることから、その名がついたと考えられます。

—— この《三国志図幟》は、無銘ながらも職人の技量と文化背景を映す「平均的な水準」の作品といえます。

しかし、その平均の高さこそが、江戸後期における絵師層の厚みと町人文化の成熟を物語っています。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧下さい

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 無銘|三国志図幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)