江戸時代の絵のぼり作者と系譜

—— 絵のぼりは、武家の旗指物を源流として、

江戸時代に発展した絵画文化です。

本ページでは、

江戸期の制作実態や絵師たちの関わりを手がかりに、

人物・技法・用途の変遷を整理し、

絵のぼりの成立と展開を通史的に整理しています。

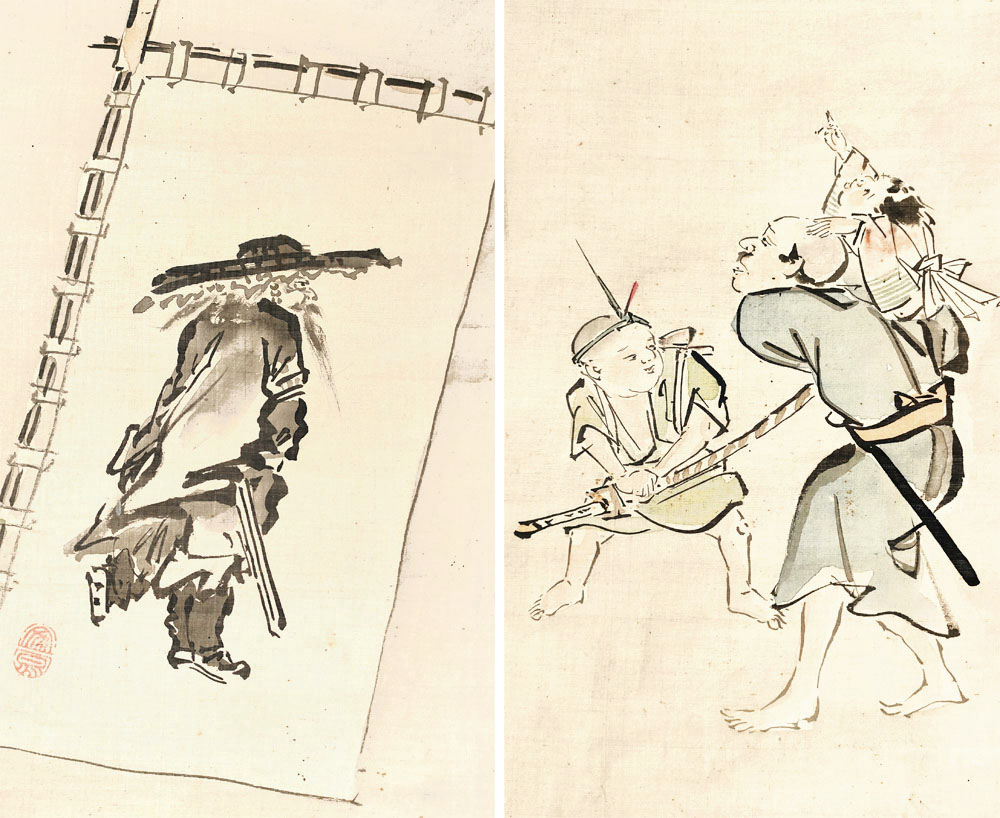

・浮世絵/歌川派の作風 江戸期の絵のぼり|いわき絵のぼり吉田蔵

はじめに

—— 端午の節句に掲げられる絵のぼりは、

もともと武家の旗印に由来し、江戸時代の町の中で発展してきた、

人生の節目を祝うための絵画文化です。

本ページでは、

誰が、どのように絵のぼりを制作してきたのかを、

時代の流れに沿って整理し、

絵のぼりの歴史を通史的な視点から紹介します。

鍾馗図が節句の象徴になったわけ

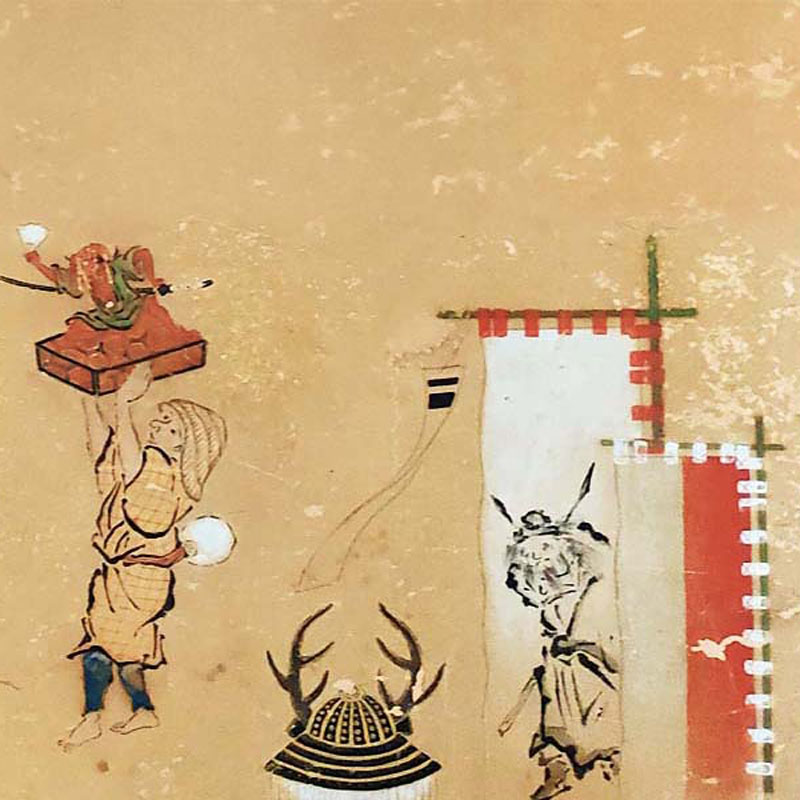

・江戸後期の端午の節句図|いわき絵のぼり吉田蔵

—— 戦場で掲げられた旗指物(はたさしもの)には、

家紋や守護像など、それぞれの武将が意味を託した図柄が描かれていました。

なかでも鍾馗(しょうき)は、

魔除けの象徴として、本多忠勝や前田利家といった武将に好まれた存在です。

こうした「魔を祓う図像」は、

やがて戦場を離れ、端午の節句に家を守るための旗として用いられるようになり、

節句幟の図柄として定着していきました。

※ 桃山時代の鍾馗図幟の作例として、

「絹地著色鍾馗図幟」が国指定重要文化財に指定されています。

これは、武家文化と節句幟とが近い関係にあったことを示す、重要な資料です。

江戸時代の多様な作り手たち

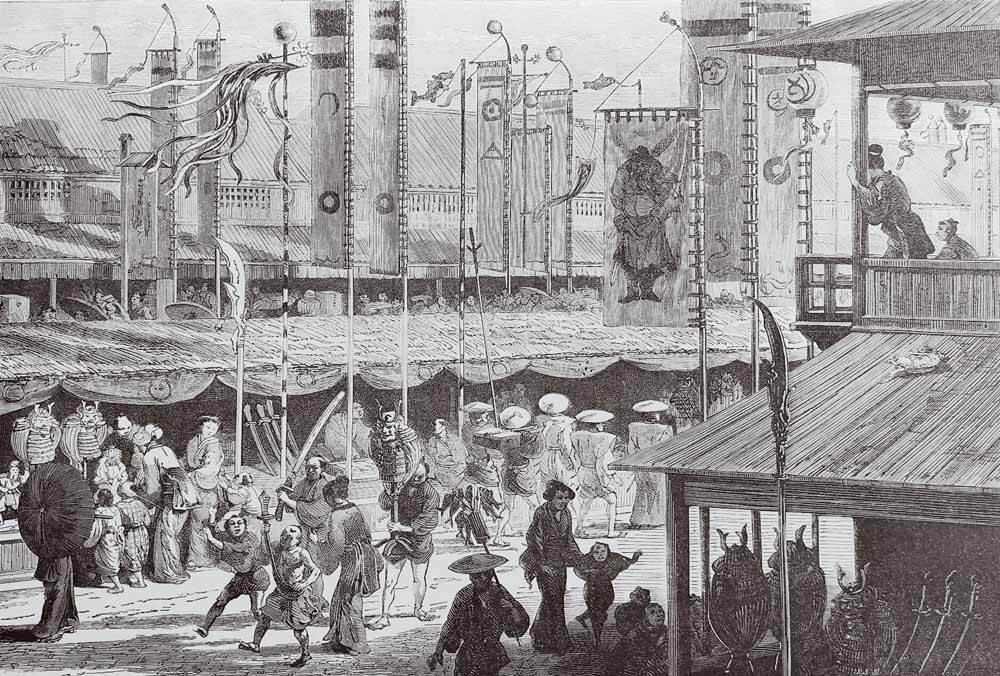

・江戸日本橋十軒店兜市(1863年)|節句幟の賑わいが描かれる銅版画

—— 江戸時代、絵のぼりは限られた一部の絵師だけが描いていたわけではありません。

浮世絵師や御用絵師に加え、町絵師、染師、さらには在野の職人まで、

さまざまな立場の人々が幟絵の制作に関わっていました。

地方では、

町絵師や染物屋(紺屋)が、

祭礼や節句のための幟を日常的に手がけていました。

一方、都市部では、

浮世絵師たちが注文に応じて幟絵を描くこともありました。

このような実態を見ると、

「絵のぼりは地方の粗野な民画である」

という現代の思い込みは、実情とは大きく異なることが分かります。

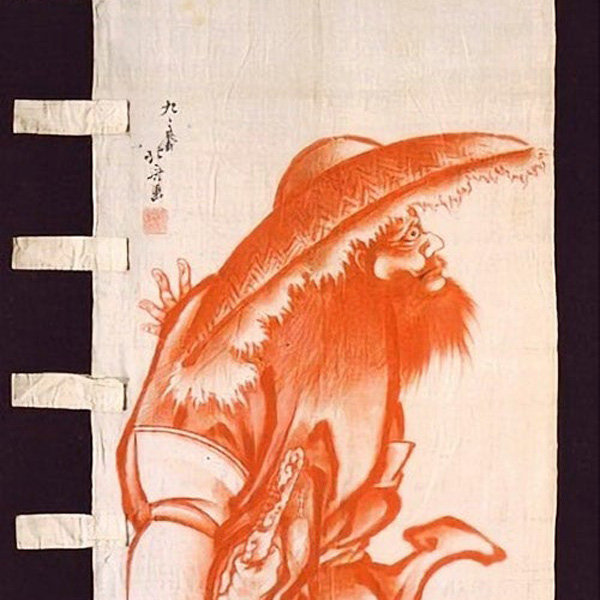

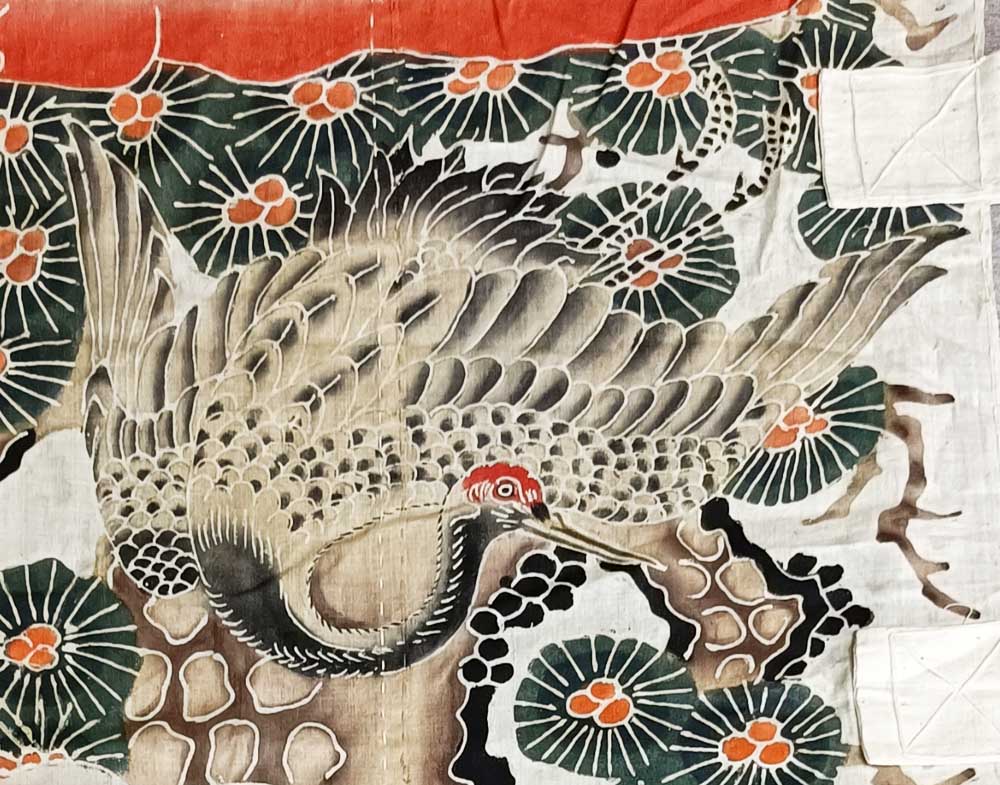

・江戸後期の染師による絵のぼり|いわき絵のぼり吉田蔵

江戸時代の絵師と絵のぼり

—— 江戸時代の事例を総合して見ると、

絵のぼりは、

例外的な仕事や特殊な分野ではなく、

当時の絵師にとって、

現実的な制作分野の一つだったことが分かります。

御用絵師、浮世絵師、在野の絵師といった

立場の違いを越えて、

絵師たちは、

用途や予算、素材に応じて、

幟を描き分けていました。

屋外に掲げる大きな幟から、

座敷用や紙製の小型の幟まで、

依頼の内容に応じて柔軟に対応していた様子は、

実作や一次記録からも確認できます。

こうした制作実態を見ると、

絵のぼりは、

「周縁的な民画」として扱われる存在ではなく、

江戸時代の視覚文化の中に、

ごく自然なかたちで組み込まれていた絵画表現だったと言えるでしょう。

絵のぼり制作に関わった絵師の事例

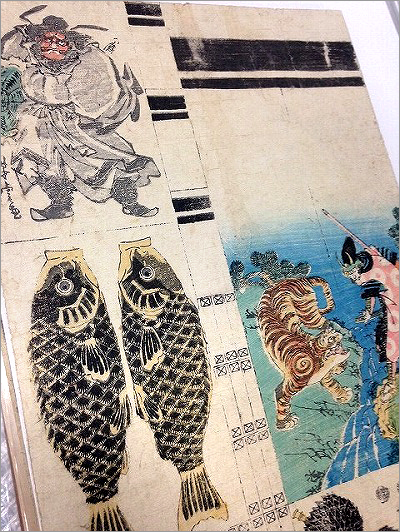

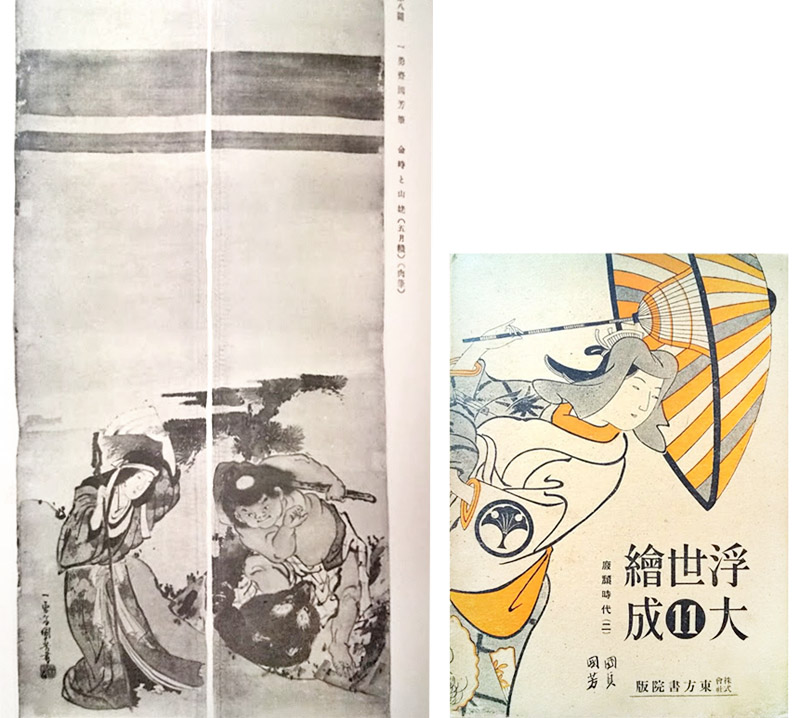

・歌川国芳の節句幟(絵のぼり)『浮世絵大成』より引用

—— 以下は、

江戸時代に絵のぼりの制作に関わっていたことが、

実作や一次記録から確認できる、主な絵師の事例です。

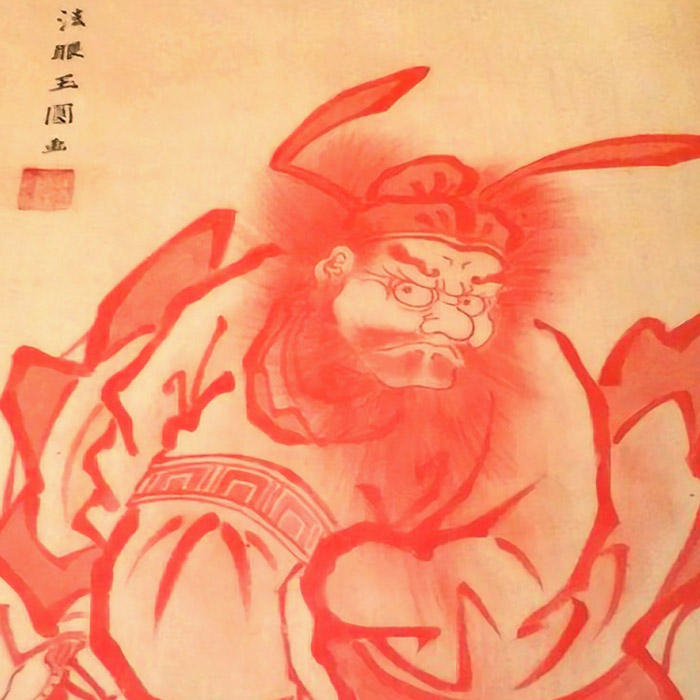

英一蝶

江戸初期の紙幟作例が知られています。

「紙本墨画淡彩鍾馗図」(東京都指定有形文化財)は、

幟絵が早い時期から絵師の仕事に含まれていたことを示す重要な作例です。

葛飾北斎

若い頃、鍾馗図幟の制作が転機となり、

晩年まで注文を受けていました。

「朱鍾馗図幟」はボストン美術館に現存し、

一門による作例も確認されています。

歌川国芳とその一門

肉筆幟のほか、

木版画による玩具絵のシリーズも展開しました。

歌川芳輝による肉筆幟や、

一門周辺の作と見られる作例も現存しています。

河鍋暁斎

1873年のウィーン万国博覧会において、

日本庭園を飾る大幟

「神功皇后・武内宿禰の図」を制作しました。

円山応挙

円山応挙による紙幟

「関羽図」は、

現在、大倉集古館に所蔵されています。

須藤晏斎

幕末の栃木で活動した幟絵師です。

歴史画の大家・小堀鞆音の実父としても知られています。

堤等琳

絵馬や幟で名を知られ、

北斎や国芳とも交流を持ちながら、

江戸の祭礼美術を牽引した存在でした。

▼以下は、絵のぼり制作に関わった絵師の実例を、

個別に紹介した関連記事です。

歌川広重も絵のぼりを描いていた

※参考文献:

飯島虚心『浮世絵師歌川列伝』(中央文庫)

—— 歌川広重も、

絵のぼりの制作に関わっていたことが、

記録から分かっています。

天保12年(1841)、

広重は甲府に滞在していた際、

幕絵とともに、大小さまざまな幟の注文を受け、

制作していました。

記録には、

諸葛孔明図幟、鍾馗図幟、

唐木綿による小型の鍾馗図幟などが挙げられており、

サイズや素材、予算に応じて、

多様な注文が行われていた実態が読み取れます。

とくに唐木綿(幅の広い高級な輸入木綿)は、

格式を示す素材として、

著名な絵師や身分の高い注文に選ばれやすいものでした。

一方で、

幅の狭い木綿を縫い合わせた、

より手頃な幟も多く作られていたと考えられます。

絵のぼりの種類と描き方

—— 絵のぼりには、

掲げる場所や用途によって、いくつかの種類があります。

また、制作方法も一つではなく、

目的や予算に応じて、さまざまな技法が用いられてきました。

屋外用の絵のぼりは、

もともと武家の虫干し文化に由来し、

やがて端午の節句に、

男児の成長を祈る依代として掲げられるようになりました。

座敷幟(内幟)は、

贅沢を控える流れや小型化の需要の中で広まりました。

素材は、絹・縮緬・木綿・紙など多様で、

友禅や合羽刷といった技法も用いられています。

紙幟は、

比較的安価であったため広く普及しました。

肉筆によるものから木版による玩具絵まで幅があり、

江戸時代の子ども文化とも深く結びついています。

制作技法としては、

肉筆(手描き)では、

日本画的に絵具を重ね、

筆致や構図、配色の工夫を直接伝える表現が行われました。

筒描(染)は、

防染糊で輪郭線を描き、

その内側を彩色する方法です。

白抜きの線が意匠となり、

制作効率にも優れた技法でした。

型染や合羽刷は、

手仕事による量産を可能にし、

顔などの要所だけを手描きで仕上げる例も多く見られます。

木版(浮世絵・玩具絵)による幟は、

歌川派などによってシリーズ化され、

切り貼りして遊ぶ小さな幟は、

当時の“ペーパークラフト”として親しまれていました。

▼以下に、本文で触れた絵のぼりの種類や技法について、

具体的な作例を掲載しています。

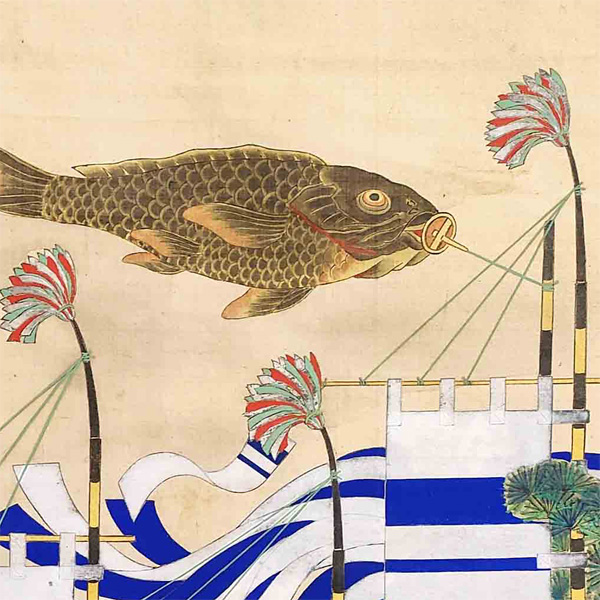

鯉のぼりはどこから生まれたのか

・江戸時代後期の武者絵のぼり「鯉の滝のぼり」|いわき絵のぼり吉田蔵 —— 幟図像としての鯉意匠が確認できる作例

—— 鯉のぼりは、

江戸時代の中ごろから後半にかけて生まれた飾りです。

はじめは、

絵のぼりに添えられる招きや吹流しといった付属的な存在でしたが、

しだいに独立した形として広まっていったと考えられています。

ただし、当時の節句飾りにおいて、

格式の中心にあったのは、

あくまで絵のぼり(幟)でした。

鯉のぼりは、

その後に町人文化の中で広まり、

次第に現在のような姿へと定着していきます。

絵のぼりの付属

だんだん大型化

とくに戦後に普及

▼鯉のぼり誕生の背景を、絵のぼりとの関係から整理した考察です。

伝統はどのように受け継ぐのか

—— 伝統とは、

過去の作品や制作の文脈を読み取り、

それを現在の状況に合わせて訳し直していく営みかもしれません。

古作に見られる図様や筆致、

材料や寸法の感覚を手がかりにしながら、

依頼者の意図や、

現代の生活の中での使われ方に目を向け、

その時代に合ったかたちで応えていく。

そうした姿勢が、

大切なのかもしれません。

手描きとプリント、相違点の整理

—— 手描きの作品と量産されたプリントは、

見た目が似ている場合でも、

その性質や成り立ちは大きく異なります。

手描きの場合、

制作者が積み重ねてきた経験や工夫が、

一枚ごとの仕事に反映されていきます。

そうした積み重ねは、

歴史的な文脈を伴った技術として、

受け継がれていきます。

| 本手描き(伝統工芸) | 量産プリント製品 | |

|---|---|---|

| 制作 | 顔料・墨・膠で筆致を重ねる | データをもとにインクで再現 |

| 一点性 | 一枚ごとに異なる | 同データの複製 |

| 意匠の根拠 | 古作研究・地域様式・儀礼文脈 | 商品設計に基づく表現 |

| 修復・経年 | 補彩・加筆など | 交換が前提 |

| 文化的評価 | 継承対象となりうる | 一般に継承対象外 |

| 誂え(オーダー) | 家紋・寸法・環境に応じ調整 | 型番・使用から選択 |

現代につながる絵のぼり

—— 江戸期の古作に見られる筆致や構図、配色を手がかりに、

現在の制作へとつなげています。

「いわき絵のぼり吉田」では、

屋外用・室内用の本手描き武者絵のぼりを、

用途や場面に応じて一枚ずつ制作しています。

歴史資料を踏まえつつ、

現代の暮らしや儀礼の中で用いられるかたちを意識しています。

参考・関連ページ

江戸期の絵のぼり収集記

江戸の空を舞った肉筆絵のぼり。絵師の視点で厳選した古作をご紹介。

▶ 詳細を見る

武者絵のぼりの起源と歴史

旗指物から節句幟、そして鯉のぼりへ——図像の流れを概説。

▶ 詳しく読む

いわき絵のぼり 歴史と特徴

350年以上続く地域の技と意匠。現在の工房へ連なる道筋。

▶ 詳しく読む絵のぼりに関する推薦図書

江戸の幟旗(のぼりばた)

江戸期の幟旗を網羅的に紹介。巻末で当工房を“全国一”と評する記述あり。

▶ 詳細を見る

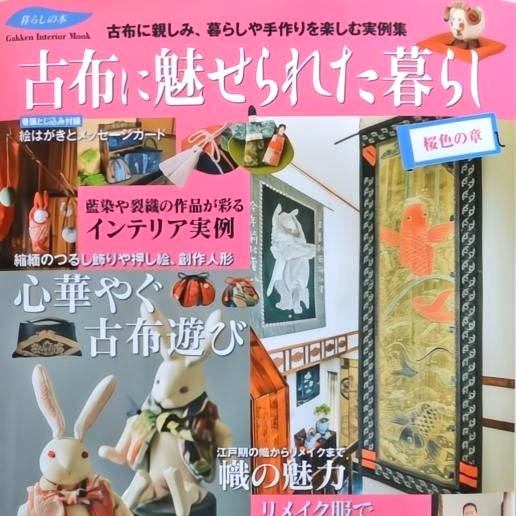

古布に魅せられた暮らし 桜色の章

現代の制作家として、いわき絵のぼりが吉田が紹介。

▶ 詳しく読む

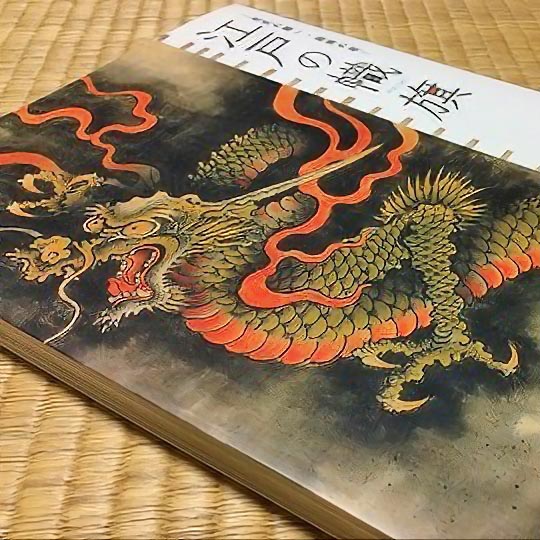

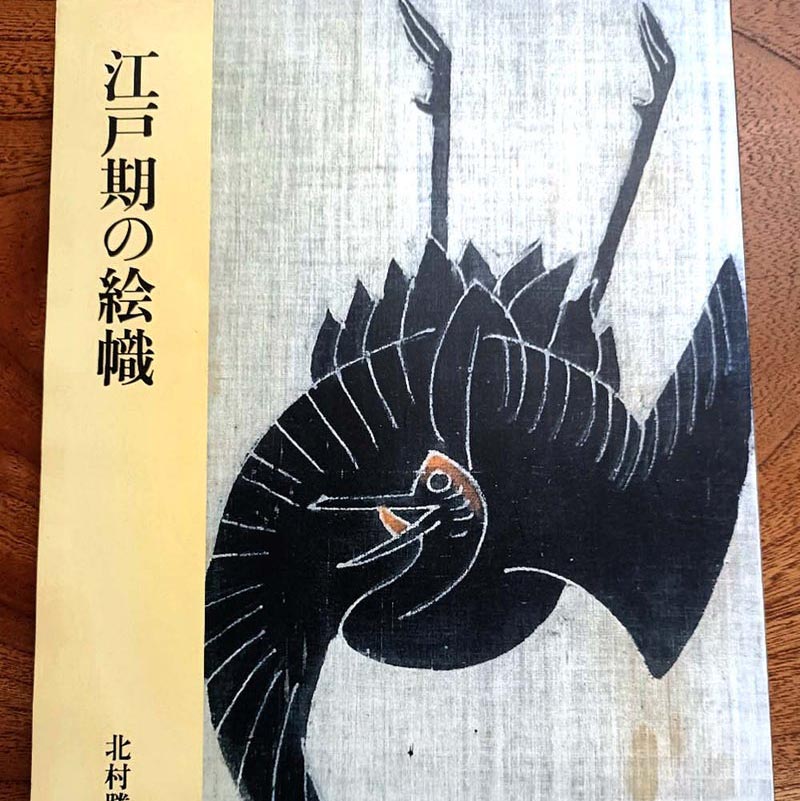

江戸期の絵幟(えのぼり)

日本初の絵のぼり専門書。北村勝史氏の25年にわたる収集品から62点を掲載。

▶ 詳しく読む

江戸期の文字幟(のぼり)

社寺祭礼に用いられた文字幟の専門資料。幟文化全体を知る上で欠かせない一冊。

▶ 詳しく読む- 月刊 染織α No.188(1996年11月号):

幟旗に関する北村勝史氏の論考が掲載。美術工芸としての幟文化を専門的に掘り下げた貴重な号。 - 民藝 特集 日本の幟旗:

日本民藝協会 - 民具マンスリー 第31巻2号「磐城の幟の歴史と現況」:

佐藤孝徳 - 別冊太陽 藍の華やぎ 筒描:

平凡社 - 別冊太陽 木綿古裂:

平凡社

FAQ(よくある質問)

幟(武者のぼり)と鯉のぼり、どちらが主役?

浮世絵師は幟を描いたの?

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)