- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 狩野玉円(永信)|朱鍾馗図座敷幟

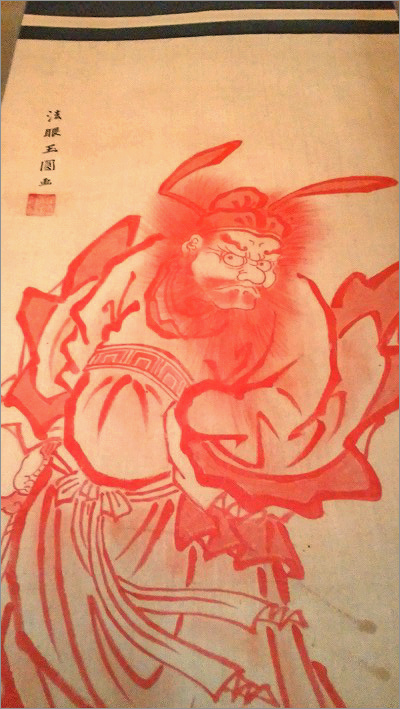

狩野玉円(永信)|朱鍾馗図 座敷幟(江戸後期)

——疱瘡除けを祈る室内用小型絵のぼり

.jpg)

作品データ(基本情報)

- 題名:朱鍾馗図 座敷幟(疱瘡絵)※非売品

- 時代:江戸後期

- 産地:江戸(東京)

- 作者:狩野玉円 永信(1816–1880)

- 素材:縮緬

- 技法:肉筆(手描き/朱一色)

- 寸法:約104×約42cm

- 現状:現在は掛け軸に仕立て直し

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

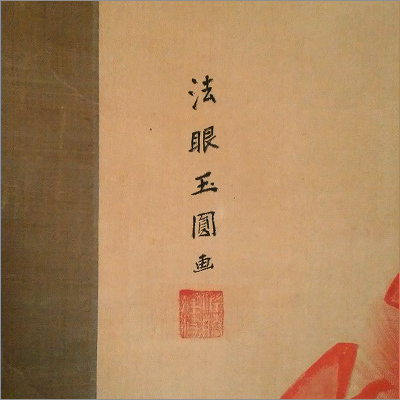

幟から掛軸へ——仕様変更の痕跡を読む

.jpg)

—— こちらはコントラストを加工した画像です。

上部と右側に「竿通しの輪」を外した日焼け、左下に三角形の補強布の痕跡が確認できます。

これらは本作が当初幟旗として制作され、その後日常の鑑賞用に掛軸へ改装されたことを示します。

室内用の座敷幟は、生活空間を飾る実用絵画として機能しており、

時代の移り変わりの中で形態を変えつつ受け継がれてきました。

朱一色の鍾馗——疱瘡除けの願意

—— 朱一色で描かれた鍾馗(しょうき)は、当時の疱瘡(天然痘)除けとして広く親しまれました。

男児が流行り病に罹らず健やかに育つことを祈る端午の飾りであり、

祭礼と日常をつなぐ護符的な実用絵画です。

朱の強い可視性と吉祥性が、室内での掲出にふさわしい存在感を与えています。

御徒士町狩野家の表絵師・狩野玉円 永信

—— 作者の狩野玉円 永信は、御徒士町狩野家の第七代当主として

表絵師を務めた人物。

奥絵師を補佐しつつ武家の需要に応える立場にあり、 本作も武家の初節句に用いる意匠として制作された可能性が高いと考えます。

画派の格と生活儀礼が接続する地点に、座敷幟の文化的厚みが見て取れます。

浮世絵にも見える「座敷幟」の風景

—— たとえば喜多川歌麿「端午節句」(1803年)など、座敷に朱の鍾馗幟を飾る場面は

版本にも描写されています。

所蔵外図版のため画像掲載は割愛しますが、

こうした同時代資料は、家庭空間での掲出という用途を裏づけます。

文化の地層を保存し、未来へ還元する

—— 座敷幟は、祝祭・祈り・生活美が交差する実用絵画です。

形態を変えつつ残った一幅ごとに、家庭の美意識と時代の気配が凝縮されています。

これらを適切に保存し、資料化し、文化の還元として社会へ開いていくことが、

現代の私たちに託された仕事だと考えます。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇 (しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧ください

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 狩野玉円(永信)|朱鍾馗図座敷幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」