鯉のぼり(鯉幟)の起源と歴史、武者絵のぼりとの関係

こいのぼりの由来は、武者のぼりにあります

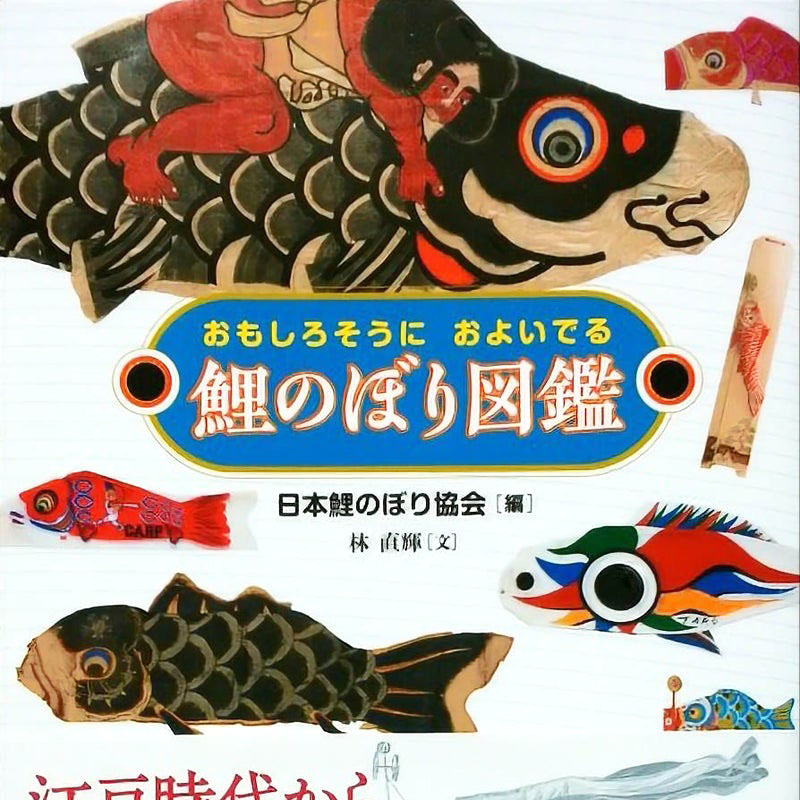

鯉のぼりは、江戸期の節句幟(絵のぼり)に付属する「招き」などが変化し、当時よく描かれていた鯉の滝のぼりが立体化されたという説が有力です。

明治初期には黒い真鯉一匹が主流であり、

「鯉幟」という表記が幟文化の系譜を物語っています。

はじめに

—— いま、私たちが当たり前のように目にしている「鯉のぼり」──。

その起源をたどると、江戸時代の「武者絵のぼり(節句幟)」に深く結びついています。

本ページでは、いわき絵のぼり(節句幟)の絵師・辰昇(しんしょう)による収集と実見をもとに、

鯉のぼりが付属(招き・吹流し等)から独立し、どのように変化してきたかを簡潔に整理します。

—— 現存する史料の範囲では、鯉のぼりは江戸中〜後期に広がった絵のぼり文化の派生とみなす、

通説に近い見解が一般的です(地域差・時期差あり)。

同時代の歳事記には、「近世の簡易」「東都の風」といった記述が見られ、

当初は町人層による新しい風俗として受け止められていました

〔注1〕。

研究上の立場(共有)

鯉のぼりを絵のぼり文化の派生とする見解に、現状、対立する体系説はほとんど見当たりません。

いっぽうで初出年や地域差など細部は未詳のため、断定は避ける立場をとります。

鯉のぼりの起源は、武者絵のぼり(節句幟)から

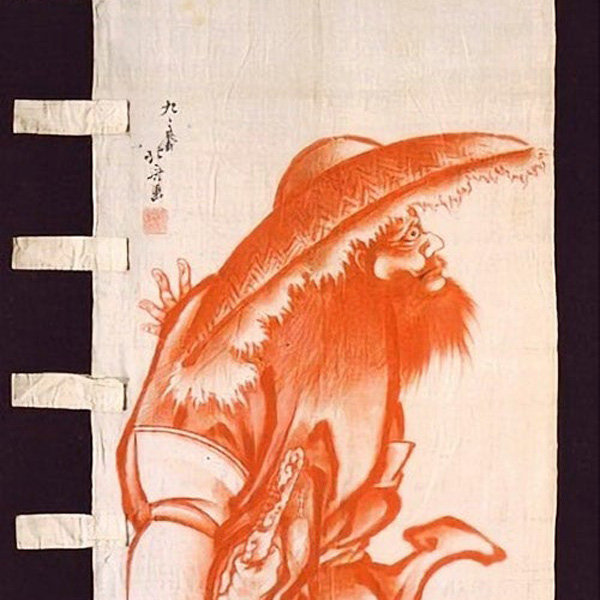

・江戸時代後期の武者絵のぼり「鯉の滝のぼり」(右)|いわき絵のぼり吉田蔵 —— 幟側に鯉意匠が先行した作例

—— 「鯉のぼり」と「武者絵のぼり(節句幟)」はいずれも五月の外飾りですが、

その成立の重心は幟(旗)側にあります。

江戸初期にはまず武者絵のぼりが広まり、

鯉のぼりは江戸中〜後期に、付属(招き・吹流し等)から独立していったとみなす、

通説に近い見解が一般的です(地域差あり)〔注1〕。

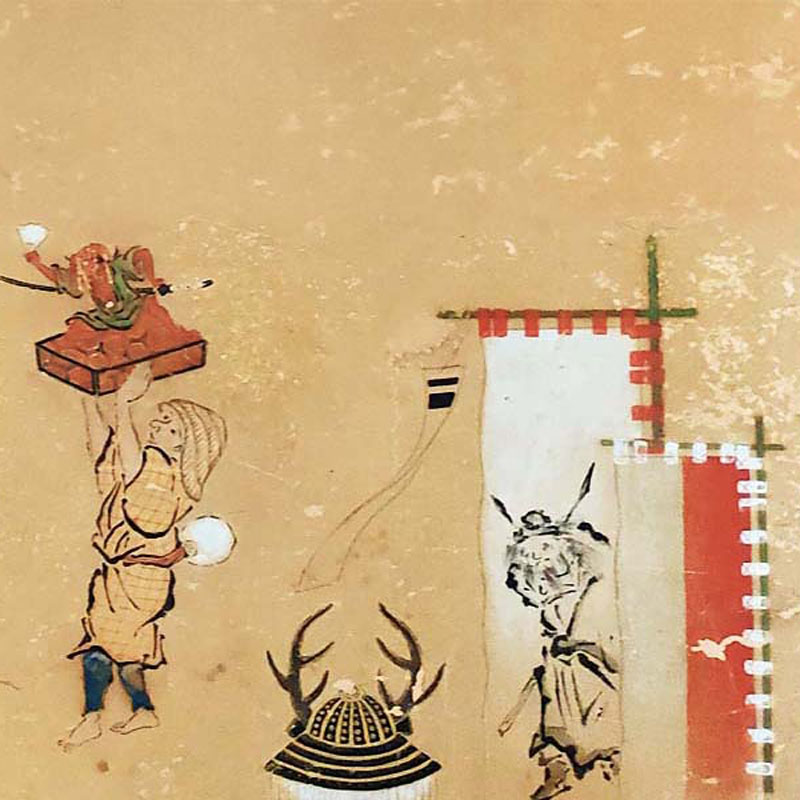

絵のぼりは旗指物(軍旗)を由来とする節句の外飾りであり、

江戸期を通じて儀礼の中心を担っていました。

江戸当時、鯉のぼりのみを盛大に掲げた記録は多くなく、

鯉はあくまで付属 → 独立という順に普及していったと考えられます。

鯉のぼりが主役化するのは、明治以降の流れです。

江戸初期

江戸中期

鯉の滝のぼり図──江戸時代に定番化していた「登竜門」の図柄

・江戸時代中期の屏風に描かれた「鯉の滝のぼり」の節句絵のぼり|いわき絵のぼり吉田蔵

—— 絵のぼりの題材として、「鯉が滝を登る」図柄──いわゆる「登竜門図」は、江戸時代の早い時期から定番化していました。

どうやらこの絵柄こそが、後に鯉のぼり誕生へとつながる鍵を握っているのです。

—— 実は、あの葛飾北斎もこうした「絵のぼり(節句幟)」を手がけた実物が複数残されており、北斎が得意とした「鍾馗」をはじめ、武運や出世を象徴する大画面の絵画は、江戸絵師たちの腕の見せどころでもありました。

絵のぼりの付属品の「招き」等が変化し、鯉のぼりが登場

鯉のぼりの起源にもなった節句幟と付属(招き・吹流し)|いわき絵のぼり吉田蔵

—— 絵のぼりの上端に付けられていた「招き」や吹流しが、

やがて鯉意匠を取り入れて小型化・立体化し、

そこから鯉のぼりが独立したとみなす見解が一般的です(通説に近い)〔注1〕。

付属(招き・吹流し)

黒い一匹

段階的に普及

※ 江戸当時の儀礼の主役は幟。鯉は付属→独立へ(地域差あり)。

明治初期まで、鯉のぼりは真鯉一匹

・江戸末期の小型鯉のぼり(「江戸日本橋十軒店兜市 1863年」より)|いわき絵のぼり吉田蔵

絵のぼり(木綿・本手描き)が引き続き儀礼面の中心を担い、

鯉は後発の町人風俗として広がっていきます。

のちに緋鯉が加わり、

家族構成に応じて数と色が増加。

多色化の一般化は戦後に進みました。

「鯉幟」──鯉の形をした幟であるという証

この語自体が、幟(細長い旗)の範疇にあることを示しており、

鯉のぼりが幟文化の延長に位置づけられる表現である事実を物語ります。

すなわち、武者絵のぼり=威信と祈願のハレの実用絵画を母体とし、

鯉のぼり=町人風俗として独立という、

系譜的な関係が成り立つのです。

まとめ

- ・鯉のぼりは、江戸中〜後期に「招き・吹流し」などの付属から独立(通説に近い見解)。

- ・江戸当時の儀礼の主役は武者絵のぼり(幟)。鯉は後発の町人風俗として普及。

- ・明治初期までは黒い真鯉一匹。緋鯉の追加 → 多色化は明治以降、一般化は戦後。

- ・「鯉幟」という語形自体が、幟文化からの派生を物語る。

- 〔注1〕 同時代の歳事記は、室内の鯉飾りや鯉形吹流しを「近世の簡易」「東都の風」と記し、 新しい町人風俗として位置づける。成立の細部(初出年・地域差等)は未詳のため断定を避ける。 ▲本文へ戻る

- 〔注2〕 口述資料の一例:武家家系のご子孫の証言(聞き取り/2011年)「うちは武家出身なので、鯉のぼりは飾りません」。 地域・家風・時代により例外あり。 ▲本文へ戻る

本ページで紹介している資料の一部は、

『江戸楽』2022年5月号 端午の節句特集記事(エー・アール・ティ株式会社)に提供・掲載されました。

001.jpg)

掲載誌面と雑誌の表紙

・鯉のぼりが武者のぼりから変化した歴史(ショート動画)

・「鯉の滝のぼり図」の紹介動画

—— 次のページを読む

武者絵のぼりの起源と歴史

北斎も描いた、武家の節句飾り「武者絵のぼり」。その姿は、やがて鯉のぼりへと形を変えていきます。

▶詳しく読む

いわき絵のぼり歴史と特徴

江戸時代から350年以上受け継がれる、いわき市の手描き武者絵のぼり。高い技術と由緒ある文化の背景を、こちらで詳しくご紹介しています。

▶詳しく読む—— こちらもよく読まれています

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)