- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 無銘|神功皇后図幟(筒描き)

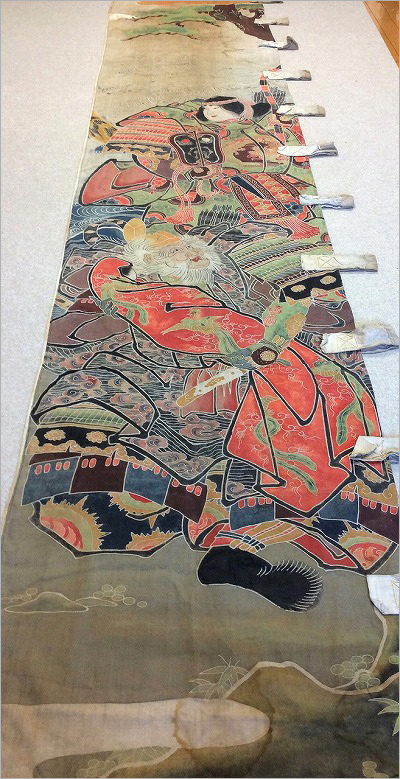

無銘|神功皇后図幟(筒描き)

——江戸後期、豪華な染色幟に込めた安産・武運の祈り

江戸後期の筒描き幟と、祈りのかたち

- 題名:神功皇后図幟 ※非売品

- 時代:江戸後期

- 産地:不詳

- 作者:無銘(紺屋)

- 素材:木綿

- 技法:筒描き

- 寸法:約820×約75cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

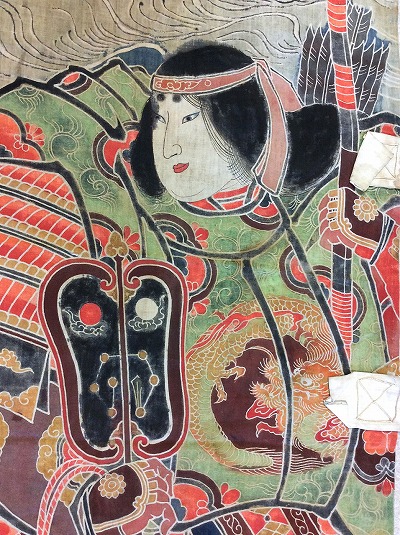

—— 神功皇后は、八幡神として崇敬される応神天皇の生母。

親子の健やかさ、安産、武運長久の象徴として、端午の節句に最も親しまれた画題のひとつでした。

本作は、染物職人(紺屋)による豪華な筒描きの幟。町や村の家々が祈りをかたちにした、生活の美術です。

染めで描く:筒描きという贅

—— 筒描きは、輪郭線を白く残しながら染め分ける染色技法。

大画面を設計→防染→染色→水洗と段階的に仕上げるため手間と熟練を要し、

現在の感覚で換算すると、時間と費用のかかった「友禅的な大画面表現」と言えます。

そのため、当時本作を飾ったのは、武家・商家・豪農など、家格と余裕のある家だったと推測されます。

安産・武運を託す、節句の人気画題

—— 応神天皇(八幡信仰)との結びつきから、神功皇后図は江戸期の節句幟で広く選ばれました。

家の願いを背に空へ翻る――その実用と信仰の交差が、画題の強さを今に伝えます。

使い継がれた痕跡も、歴史の一部

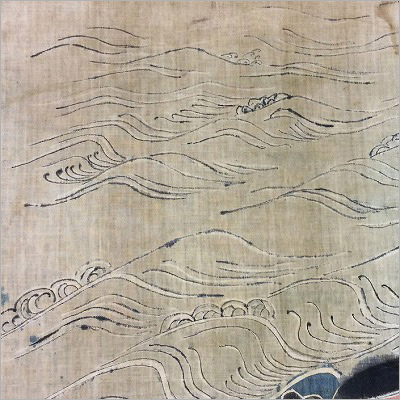

—— 本作には、藍の退色や後年の手補筆が確認できます。

とりわけ黒の加筆に拙い箇所も見られますが、幟が長く飾られ、祈りに用いられた痕跡として尊重したい要素です。

生活の現場をくぐり抜けた古作ならではの記憶が、画面に滲んでいます。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧下さい

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 無銘|神功皇后図幟(筒描き)

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)