- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

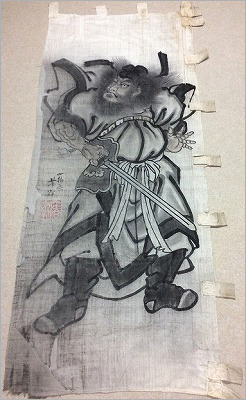

- 歌川芳輝|鍾馗図幟

歌川芳輝(浮世絵師)|鍾馗図幟

——江戸期の絵のぼり収集と再発見

高名な浮世絵師・国芳の門人「歌川芳輝」

- 題名:鍾馗図幟 ※非売品

- 時代:江戸後期~明治初期

- 産地:関東

- 作者:歌川芳輝

- 素材:唐木綿

- 技法:肉筆(手描き)

- 寸法:約230×約95cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 本作は、歌川国芳の門人・歌川芳輝による肉筆の幟旗です。

江戸の町人文化と節句の祈りが重なり合う場面に、浮世絵師が関わっていたことを物語ります。

忘れられた幟旗に残る浮世絵師の筆

入手と確認の経緯

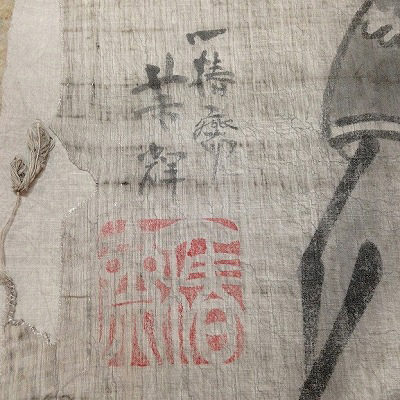

—— この幟は、たんなる「古びた旗」として骨董市場に出回っていました。

入手後に署名を確認すると「芳輝」の名があり、専門家の検証も経て江戸期浮世絵師による真作と認められました。

関心を持たれることの少なかった絵のぼりですが、ここには文化の地層として重要な価値が潜んでいます。

幅広の唐木綿に描かれた節句幟(絵のぼり)

上質な素材が示す格式

—— 使用されているのは「唐木綿」(とうもめん/からもめん)と呼ばれる幅広の輸入木綿。

当時は高級素材として扱われ、名のある絵師が手掛ける幟旗に選ばれました。

広重の日記や他流派の作品にもその使用例が確認でき、節句幟が江戸文化に深く浸透していたことを示しています。

歌川芳輝と国芳一門の幟制作

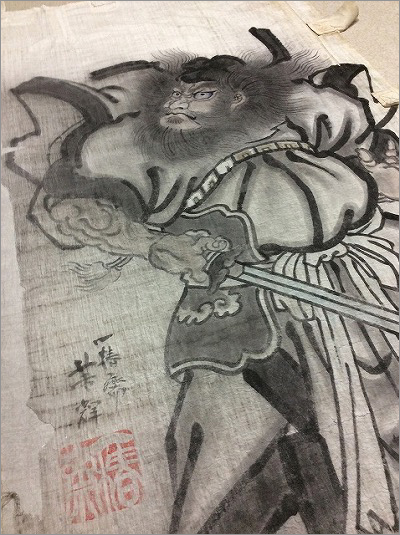

浮世絵師の筆法と特徴

—— 芳輝(1809–1880頃)は谷文晁の門を経て国芳の弟子となった人物です。

力強い筆線は、浮世絵師としての技法を幟旗に応用した痕跡です。

落款印に型紙を用いているなど、幟絵を複数手掛けた可能性を示唆する要素もあり、町場の祭礼文化と絵師の営みが重なります。

文化の地層としての幟

—— 師・国芳自身も肉筆の幟を残しており、一門全体がこの制作に関わっていました。

幟旗は単なる装飾ではなく、生活と祈りを映す「生きた美術」でした。

いま再発見されるそれらは、過去を学び未来へ還元する文化の証言といえます。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧下さい

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 歌川芳輝|鍾馗図幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)