- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 無銘|寺子屋図まねき

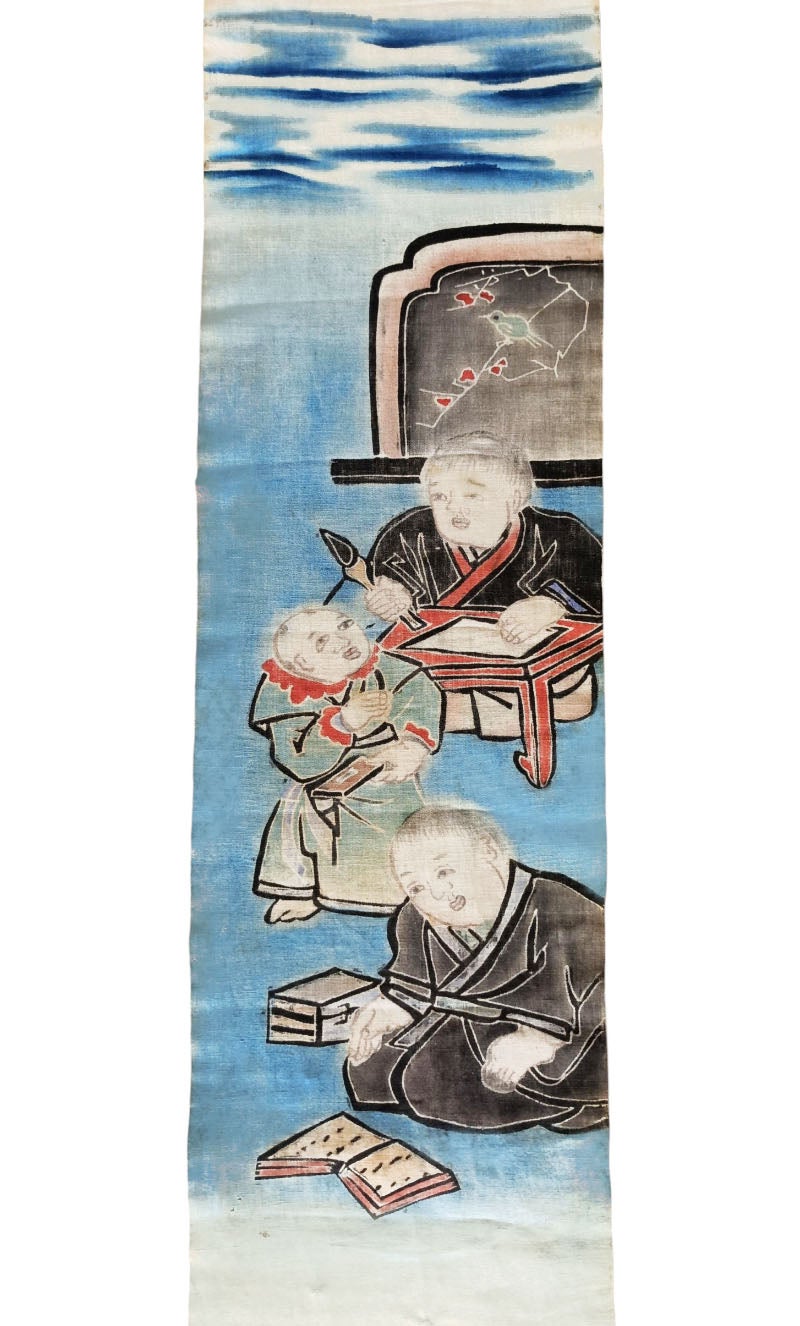

無銘|寺子屋図まねき(筒描き)

——端午の飾りに添えられた小旗「まねき」

作品データ(基本情報)

- 作品名:寺子屋図まねき(節句幟の付属小旗)※非売品

- 制作年代:江戸後期〜明治初期

- 産地:不明

- 絵師:無銘

- 寸法:約190×33cm

- 素材:手織り木綿・染料・顔料

- 技法:筒描き(防染)

- 状態:退色・汚れ有(画像は見やすく補正)

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

端午の飾りを支えた「小旗」=まねき

—— 本作は、絵のぼり本体とともに掲げられた細長い小旗「まねき」です。

屋外に掲揚され、 子どもの健やかな成長・学業成就を願う意図がこめられました。

特注で染められた一枚は、家庭の文化的個性と親の願いを映す人生の祝祭の象徴。

生活の中で機能する実用絵画として、町場の景色を彩ってきました。

学ぶ子どもたち——吉祥としての「寺子屋図」

—— 画面には三人の子どもが描かれます。

中央は中国風衣装の唐子(からこ)で文具を携え、

上部の子は机で筆を執り、下部の子は積んだ書物に読みふける——。

唐子は当時の吉祥意匠として寺社彫刻や屏風にも広く用いられ、学業成就の願いを強める記号でした。

祝祭と日常、理想と現実が交差する構図は、町人文化の学びを鏡のように映しています。

筒描きの線がつくる——素朴さと設計の同居

—— 筒描きは、生地に絞り出した糊で防染し、染料を重ねて白い線を残す技法。

画面の色面配置と構成は事前設計を前提とします。

現在は退色・汚れが見られますが、制作当時はより鮮やかで視認性も高かったはずです。

漫画的な表情や微笑ましい配置、大胆に整理された構図に、職人の意図と工夫が息づいています。

図案帳と「民間図像の共有文化」

—— 当時の染屋・幟屋には図案帳・雛形があり、発注者が人気画題を選んで注文した可能性があります。

そのため、地域を越えて同系統のモチーフが見つかることがあり、

「共有された民間図像」としての広がりが推測されます。

文化の地層を保存し、未来へ還元する

—— まねきは現在、多くが散逸・退色し、無銘資料となっています。

しかし一点ごとに、家庭の経済力・志向・美意識が凝縮されています。

唐子を中心に据えた構図や学びの祝祭化は、絵のぼり文化の奥行きと民俗的価値を静かに語ります。

私たちはこうした作例を、過去の生活を伝える実用絵画の証言として保存し、学びを「文化の還元」として未来へ手渡したいと考えます。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇 (しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧ください

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 無銘|寺子屋図まねき

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」