- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

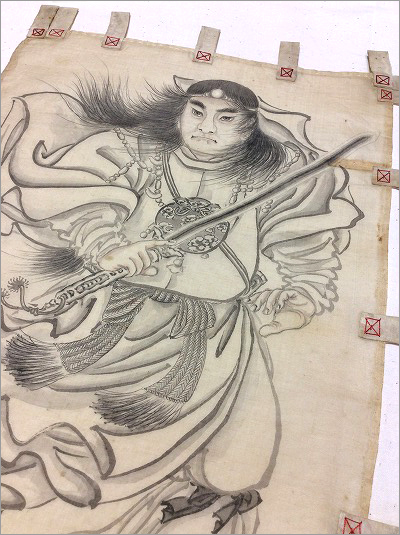

- 無銘|日本武尊・神功皇后・加藤清正図 座敷幟

無銘|日本武尊・神功皇后・加藤清正図 座敷幟

——明治期、小型室内飾りに宿る日本神話と武勇譚

明治に映る「範」のイメージ──室内用の小型幟

- 題名:日本武尊図/神功皇后図/加藤清正図(座敷幟・三旒) ※非売品

- 時代:明治

- 産地:不詳

- 作者:無銘

- 素材:正絹

- 技法:肉筆(手描き)

- 寸法:日本武尊 約37×約32cm/神功皇后・加藤清正 各 約75×約24.5cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 本作は室内に飾る座敷幟(内幟)。正絹に墨・岩絵具で描かれた日本画的な小品です。

従来、東日本では中央に鍾馗が配される三旒構成が一般的でしたが、明治には日本武尊を中心に据える組み合わせも現れます。

ここでは「日本武尊/神功皇后/加藤清正」という、神話と武勇譚を束ねた明治らしい選択が見て取れます。

三旒の主題:日本武尊・神功皇后・加藤清正

—— 日本武尊は武の象徴、神功皇后は安産・健やかさ・武運の象徴として古くから親しまれ、

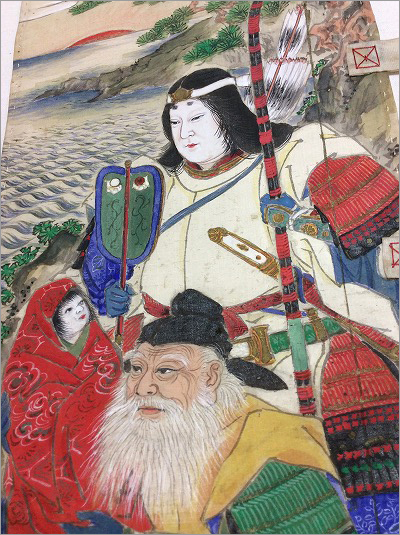

加藤清正は武勇と土木治水でも知られた人物として、近世以降の画題に多く登場します。

三旒で「範」を見せることで、明治時代ならではの祈りと教育観を同時に伝えています。

日本画の素養:絹本に施す「裏彩色」

—— 本作では、衣の白を絹の裏側から彩色して柔らかく見せる裏彩色が用いられています。

これは神功皇后の面貌の白を際立たせるために、衣の白を脇役に位置づける設計です。

小型ながら、構成力と運筆に日本画の訓練が感じられます。

明治期の加藤清正図に見られる定型

—— 明治〜戦前には、「朝鮮半島から富士を望む加藤清正」の意匠がしばしば見られます。

運筆や配色には江戸の画技が色濃く、近世から近代へと連なる技法の継承も本作の見どころです。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧下さい

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 無銘|日本武尊・神功皇后・加藤清正図 座敷幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)