- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

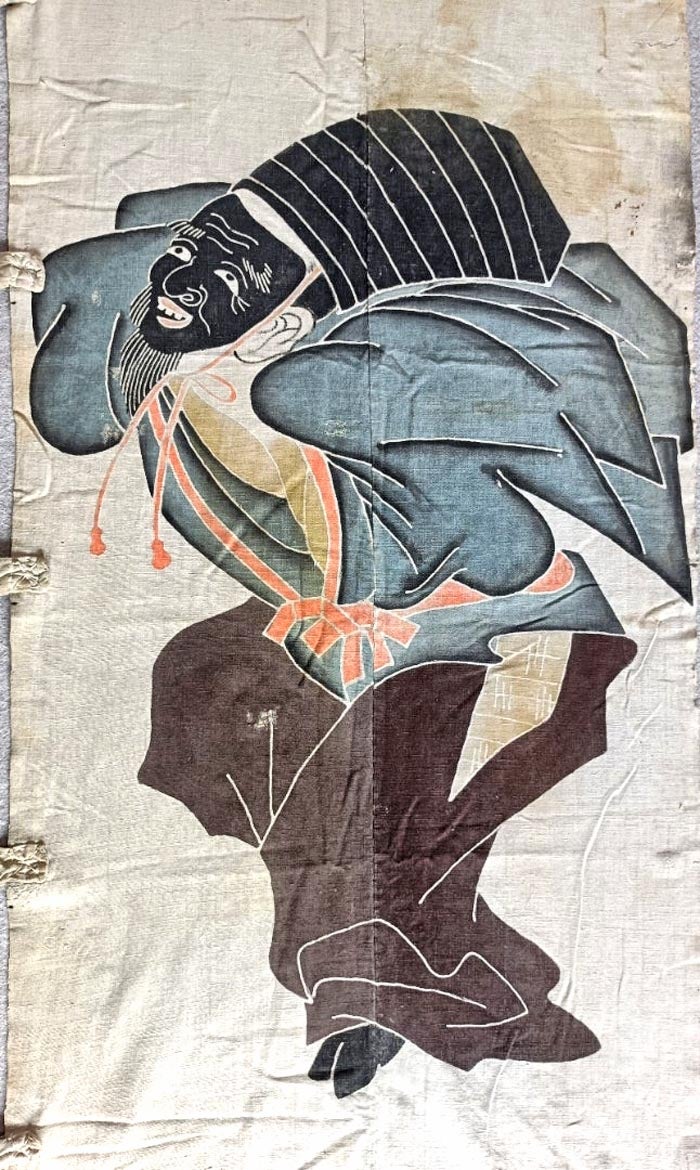

- 無銘|三番叟図幟

無銘|三番叟図幟(さんばそうずのぼり)

——江戸後期の節句と地域信仰を映す図像

所蔵品「三番叟図幟」について

- 題名:三番叟図幟 ※非売品

- 時代:江戸後期

- 産地:不詳

- 技法:筒描

- 素材:木綿

- 寸法:約370×約68cm

- 作者:無銘

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 白く染め残した筒描の輪郭線と大胆な面取りで、能の祝言曲「三番叟」を生気豊かに表現。

正月の印象が強い三番叟ですが、江戸期には端午の節句にも掲げられた吉祥の演目でした。

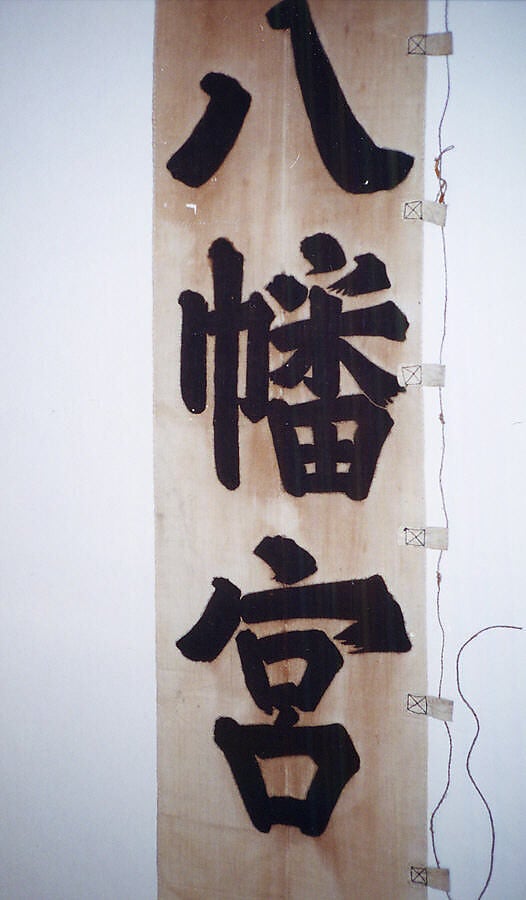

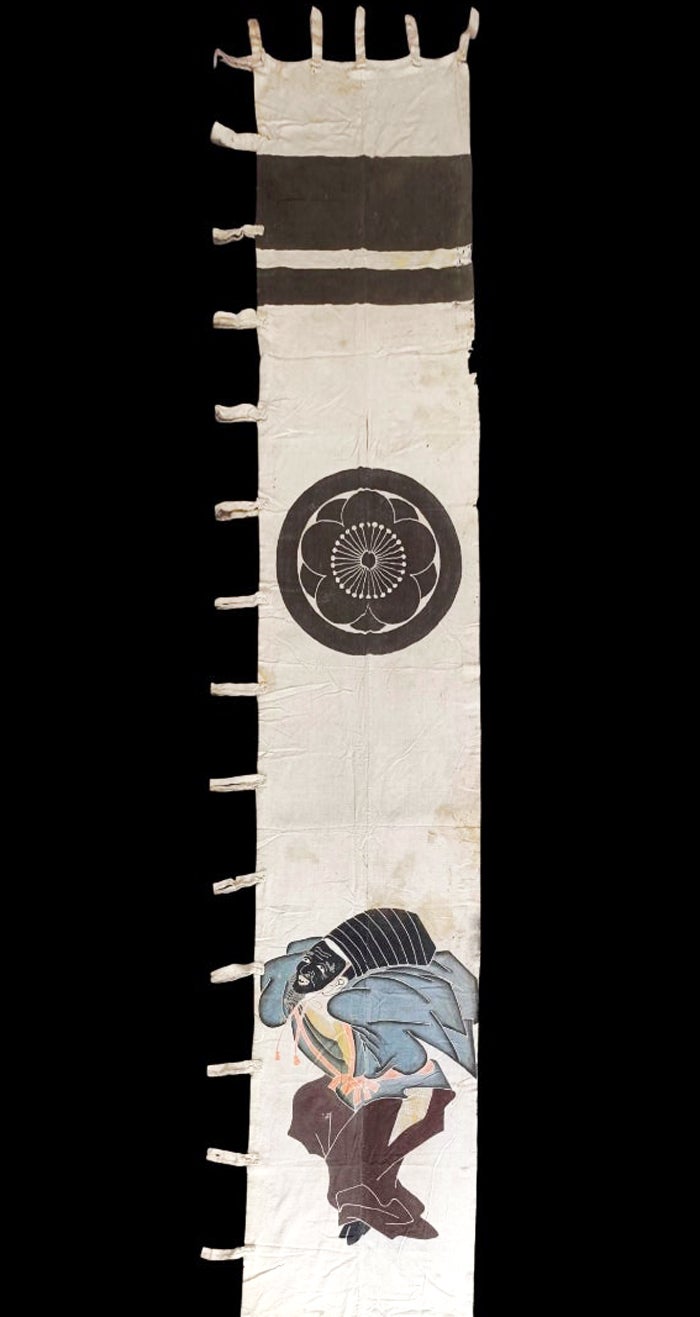

類似作:メトロポリタン美術館所蔵「三番叟図幟」

- 題名:三番叟図幟

- 時代:文政10年(1827年)

- 技法:筒描

- 素材:木綿・麻(推定)・竹・紙

- 寸法:約858.5×69.9cm

- 備考:日本の正八幡宮で使用された祭礼幟

- Gift of John B. Elliott through the Mercer Trust, 1999 / Object Number: 1999.247.6

—— たいへん興味深い事に、海を隔てたメトロポリタン美術館に、私の所蔵品と同系統の「三番叟図幟」が収蔵されていることに気が付きました。

両作品の比較から見えるもの

—— 二作の三番叟は、構図や面の形、配色は同一系統の図像感覚を示しますが、筆勢や密度には差異があります。

これは、神社の祭礼幟(格式志向)と個人宅の節句幟(実用志向)という用途・予算の違いが反映された結果なのかもしれません。

※比較画像では、私的所蔵品(右)の視認性向上のため退色補正を実施。メトロポリタン蔵(左)は無加工です。

一つの推論——神社から氏子へ、図像はどう広がったか

—— 正八幡宮で掲げられた三番叟幟が評判となり、節句幟にも同図様を求める動きが生じた——。

上記は一つの推測ですが、初節句を神さまにあやかりたいという気持ちから、このような同系の意匠が地域へと広がったのかもしれません。

江戸時代の絵のぼりにも「流行」があった

—— 図像の一致は地域的な流行の存在を物語ります。

神社中心の地域文化が、やがて個々の節句祝いへ広がる——その過程が、布上の絵に刻まれているのかもしれません。

終わりに——図像解釈に命を吹き込む

—— 保存状態差を踏まえつつ、両作の配色・省略の度合いを読み解くことは、

所蔵元・用途・制作体制を推測する手掛かりとなります。

現代の作り手として、収集と研究を通じ、伝統図像の再発見と再解釈を続けてまいります。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧ください

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 無銘|三番叟図幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」