- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

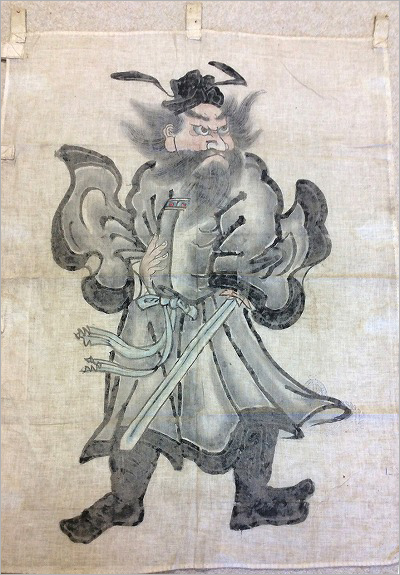

- 無銘|鍾馗図幟

無銘|鍾馗図幟(江戸後期)

——「実用絵画」としての絵のぼり/文化の地層をいまに読み解く

作品データ(基本情報)

- 題名:鍾馗図幟 ※非売品

- 時代:江戸後期

- 産地:不明

- 作者:無銘

- 素材:絹

- 技法:肉筆(墨画)

- 寸法:約93×約65cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

江戸の「厄除け」を担った素朴な図像

—— 本作は、絹地に墨で描かれた鍾馗(しょうき)像の幟です。

鍾馗は 疫病除け・学業成就の守護として広く信じられ、端午の節句や町場の祈りの場で掲げられました。

本作は江戸時代の神社で用いられていたとも伝え聞きます。

署名はなく作者不詳ですが、生活の中で機能する「実用絵画」として用いられた幟ならではの、

端正すぎない筆致の中に、手向けの心と祈りの熱が息づいています。

いわゆる名工の作だけでなく、地域の人々が自ら描いた例も少なくありません。

素朴であっても、 見飽きない魅力があるのは、暮らしと信仰に密着した用の美の現れと言えるでしょう。

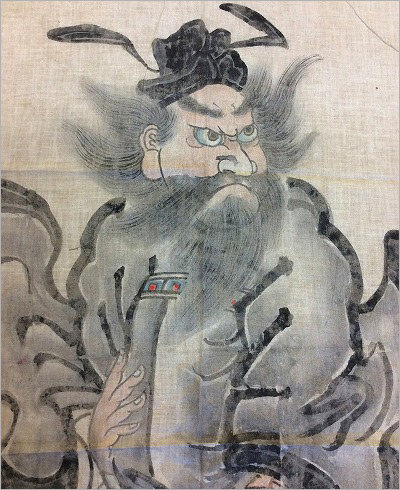

古布流通に残る「スタンプ」の痕跡

—— 江戸期の絵のぼりには、外国風のスタンプが押された個体が稀に見られます。

これは、近代以降に古布として再流通した際の管理印・仕分け印と考えられ、 時に布地として転用され市場に出た痕跡でもあります。

優れた幟にも押印例が確認され、 その過程で多くの作例が散逸した可能性も否定できません。

だからこそ、こうした素朴な一幅にも、暮らしの手触りと

地域信仰の記憶が確かに宿ります。

過去の生活の証言として適切に保存し、「文化の還元」——学びを未来へ返す営みにつなげていきたいと考えています。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇 (しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧ください

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 無銘|鍾馗図幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)