- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

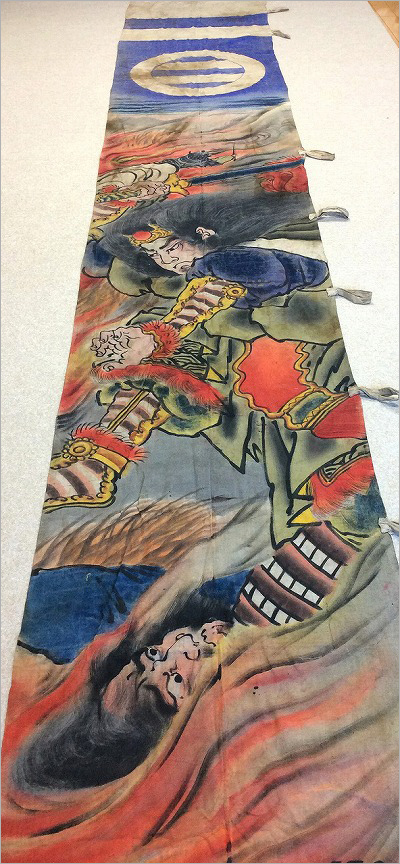

- 日本武尊図幟

無銘|日本武尊図幟(いわき絵のぼり)

——戦前の磐城に息づく、神話意匠と節句の祈り

作品データ

- 題名:日本武尊図幟 ※非売品

- 時代:明治後期~大正

- 産地:福島県 いわき市(旧・磐城)

- 作者:無銘(近藤辰治の筆致に類似か)

- 素材:木綿

- 技法:肉筆(手描き)

- 寸法:約440×約67cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 江戸後期の浮世絵意匠をラフに簡略した筆致に、地方性が色濃いいわき絵のぼりの面影が見えます。

男児の誕生を知らせ、健やかな成長を願う節句の祈りが、神話英雄・日本武尊の姿に託されました。

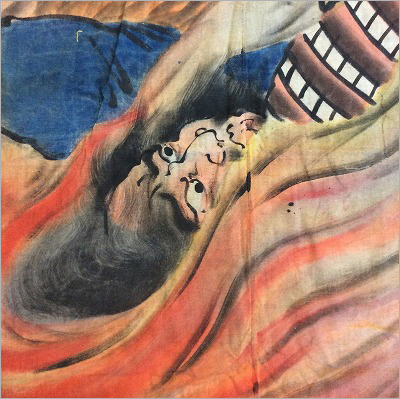

表情の力——素朴さに宿る気迫

—— 太い輪郭と抑えた配色で、英雄の決意を端的に表現。

装飾過多を避けることで、視線は自然と顔の表情へ導かれます。

草薙剣の由来——火中を切り拓く日本武尊

—— 東征で敵に四方から火を放たれた武尊は、天叢雲剣で草を薙ぎ払い、逆風を利用して向かい火を放ち脱出。

この逸話から剣は草薙剣とも呼ばれ、危難突破の象徴として端午の意匠にしばしば選ばれました。

明治以降に高まる神話意匠——時代感覚の反映

—— 幕末の思想潮流から明治の新体制へ。

神話研究の高まりは視覚文化にも波及し、節句の画題として日本武尊などの神話英雄が広く親しまれました(戦前までは定番モチーフ)。

生地が語る年代——手織りから機械織りへ

—— 明治初期までは30数cm幅の手織り布を二枚縫い合わせて幅を確保。

明治後半以降は幅広の機械織りが普及します。

いわき地方では大正期も手織り生地が多く、都市部との近代化の濃淡が幟にも表れました。

いわき絵のぼりの個性——簡略の美と地域の記憶

—— 省略の効いた線と配色は、地方の生活感と信仰を映すもの。

作者無銘ながら、筆致は私の曽祖父・近藤辰治に通じる可能性があり、家々の節句を彩った地域の記憶が残ります。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期・近代の絵のぼりも、以下からご覧ください

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 日本武尊図幟