- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 歌川芳虎|木版画の五月節句幟

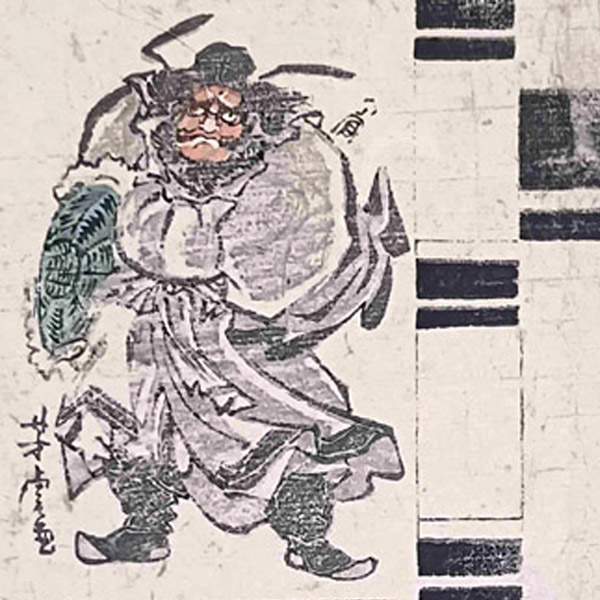

歌川芳虎(浮世絵師)|木版画の五月節句幟(玩具絵)

——切り抜いて飾る、江戸のペーパークラフト文化

木版画の五月節句幟——庶民に届いた“もう一つの幟”

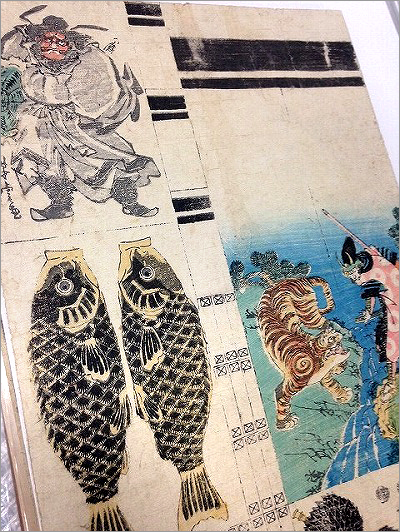

- 題名:五月節句幟 ※非売品

- 時代:安政3年(1857年)頃

- 産地:江戸

- 作者:歌川芳虎

- 素材:和紙

- 技法:木版画(玩具絵)

- 寸法:約37×約25cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 江戸後期、実物大の幟を用意できない家々でも、玩具絵として刷られた木版画を切り抜き、小さな幟(絵のぼり)を自作して節句を祝うできことがました。

これは江戸のペーパークラフトとも言える文化で、遊びと飾りの双方を満たす、庶民の知恵が宿ります。

切って、組んで、掲げる——玩具絵の仕立て

—— 台紙には鍾馗幟・加藤清正幟・乳・招き・鯉のぼりなどのパーツが一枚刷りで配され、ハサミで切って糊付けすれば卓上サイズの幟が完成。

子どもの遊びでありながら、節句の本義——健やかな成長を願う祈り——を、身近なスケールで体現しました。

歌川国芳一門と玩具絵——芳虎・芳藤の活躍

—— 本作の歌川芳虎は国芳門の代表格。武者絵や時事画に長け、玩具絵でも力量を示しました。

同門には玩具絵の名手歌川芳藤もおり、版元と連携してシリーズ的に多様な画題を世に送り出しています。

版画幟の源流——鳥居派の先駆と大型版木

—— 版画による幟意匠は江戸中期の浮世絵師一門・鳥居派にも遡ります。

大型の版木によって紙幟が作られており、そういった作例がのちの玩具絵にも通じるのかもしれません。

芳虎作は、こうした系譜を踏まえつつ、卓上に収まる祝祭の造形として洗練されています。

小さな幟が映すもの——祈り・教育・娯楽の交点

—— 玩具絵の節句幟は、祈り(節句)・教育(読本や古典知識)・娯楽(遊戯)が交差する江戸後期のペーパークラフト。

紙一枚から立ち上がる幟は、庶民の美意識と工夫を、今日に伝える一次資料です。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧下さい

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 歌川芳虎|木版画の五月節句幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」