- ホーム>

- 制作者について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

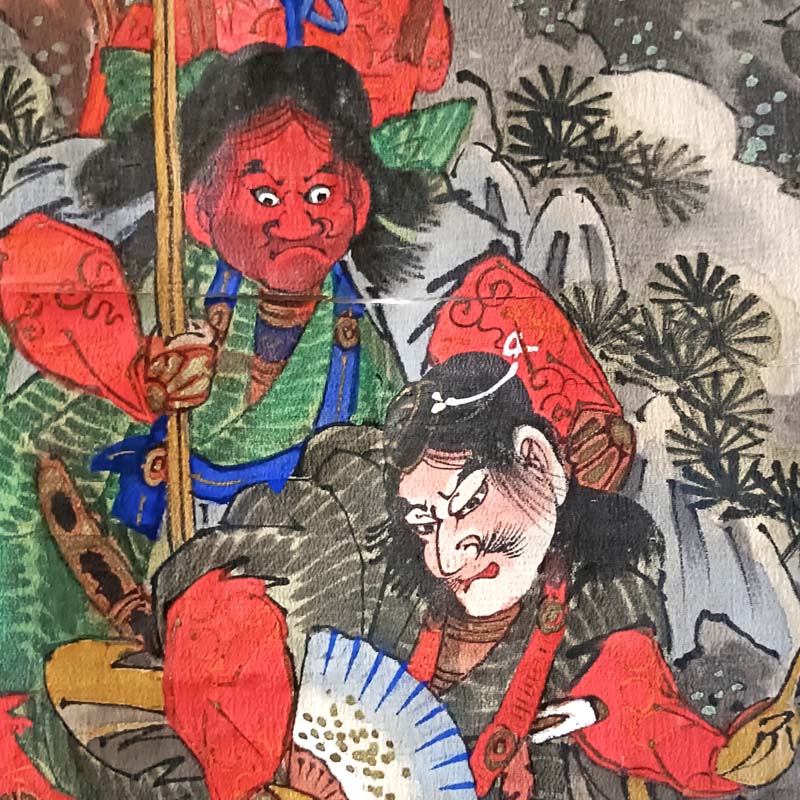

- 堤派|大江山図座敷幟

堤派(堤等琳門人)|大江山図座敷幟

——幕末~明治期に描かれた室内用の節句幟

堤派と町人文化に根ざした絵のぼり

- 題名:大江山図 ※非売品

- 時代:幕末~明治初期

- 産地:関東

- 作者:堤派(堤等琳の弟子)

- 素材:縮緬

- 技法:肉筆(手描き)

- 寸法:約104×約27cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 本作は、町絵師・堤等琳の流れを汲む「堤派」絵師の作品です。

彼らは節句幟のほか、絵馬や社寺の天井画など民間の需要に広く応え、町人文化の担い手として活動しました。

堤等琳は上質な仕事が好景気を背景に受け入れられ、多くの弟子を抱えたことでも知られています。

北斎との交流と影響

—— 葛飾北斎は一時、堤等琳のもとに弟子入りし、同居したと伝わります。

さらに弟子と北斎の娘・お栄との婚姻もあり、両者の交流は深いものでした。

北斎が「朱鍾馗図幟」(ボストン美術館蔵)をはじめとして、節句幟を手掛けた背景には、堤派の影響が関与していた可能性があります。

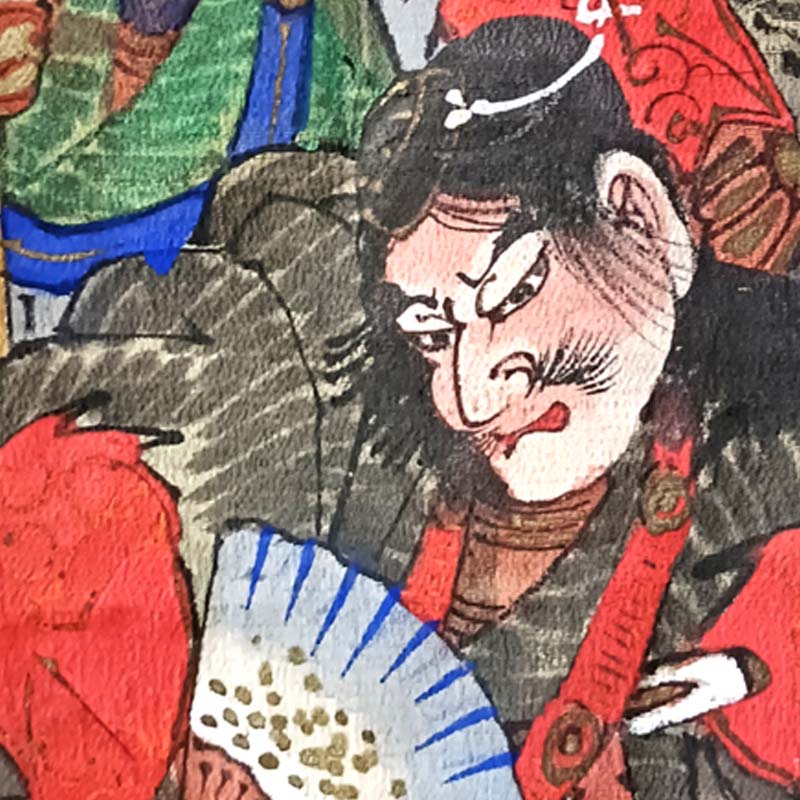

源頼光と坂田公時の大江山退治

—— この幟には、源頼光と四天王の一人・坂田公時が、大江山の酒呑童子討伐へと向かう場面が描かれています。

坂田公時とは、金太郎が成長して武士となった姿であり、その武勇にあやかり男児の成長を願う意味が込められました。

座敷幟という風習

—— 本作は、三幅対のうちの一つでした。

これらは屋外ではなく室内に飾る「座敷幟(内幟)」で、江戸中後期以降に定着した風習です。

また浮世絵師・歌川国貞による版画「座敷幟」と共通する場面も描かれており、当時人気の画題であったことがうかがえます。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧下さい

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 堤派|大江山図座敷幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」