- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

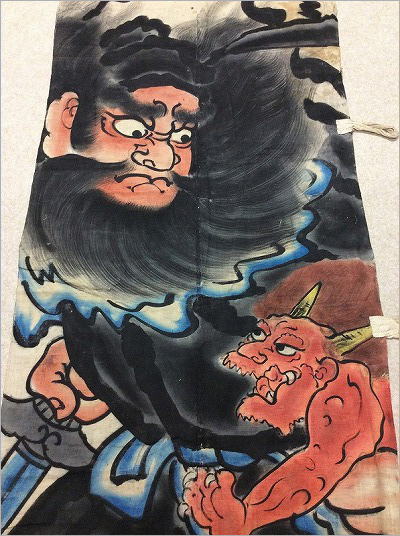

- 無銘|鬼と鍾馗図幟(いわき)

無銘|鬼と鍾馗図幟(いわき)

——明治〜大正の地方制作にみる祈りと近代化の痕跡

古作のいわき絵のぼり——鬼と鍾馗の取り合わせ

- 題名:鬼と鍾馗図幟 ※非売品

- 時代:明治〜大正

- 産地:いわき市

- 作者:無銘

- 素材:木綿

- 技法:肉筆(手描き)

- 寸法:約470×約63cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 鍾馗は悪疫退散の守り神。

鬼を従え/退ける図は、端午の祈りを可視化する典型のひとつです。

本作はいわき地域の作と見られ、素朴な筆線と力強い配色に、地方制作ならではの実用美が息づいています。

磐城いわきの絵のぼり文化——藩政期からの蓄積

—— 磐城平藩第3代藩主・内藤義概(よしむね)が天和3年(1683)に絵のぼりを奨励したと伝わります。

以後、周辺には多くの絵師・染師が育ち、地域の祭礼文化と結びついた「いわき絵のぼり」の基層が形成されました。

本作に銘はありませんが、様式と筆致は、この系譜に連なる明治〜大正の地方作をよく物語ります。

図様の源流——国芳以降の武者絵が手本に

—— 近代以前、地方職人が参照できる最良の図像資源は浮世絵版画でした。

本作も、誇張された表情やポーズ、構図の取り回しに歌川国芳系の武者絵を思わせる要素が見られます。

時代を経るなかで省略・誇張が進み、地域の様式へと消化されていったプロセスが読み取れます。

布地を読む——手織幅・中央つなぎと近代化の濃淡

—— 大正以前は着物幅(30〜40cm)基準の手織り生地が主で、幟幅を得るため二枚を中央で縫合する例が一般的でした。

都市部では明治期から機械織・ミシン化が進む一方、いわきでは大正期にも手織りの幟が存続。

地域差としての近代化の濃淡が、素材・縫製に痕跡として刻まれています。

家紋の素朴さ——生活と祈りの気配

—— 上部の家紋表現には、地方制作らしい素朴な味わいが漂います。

端午の節句に掲げられた幟は、家の祈願と誇りを掲出するメディアでもあり、当時の生活感覚がそのまま画面に残っています。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧下さい

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 無銘|鬼と鍾馗図幟(いわき)

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

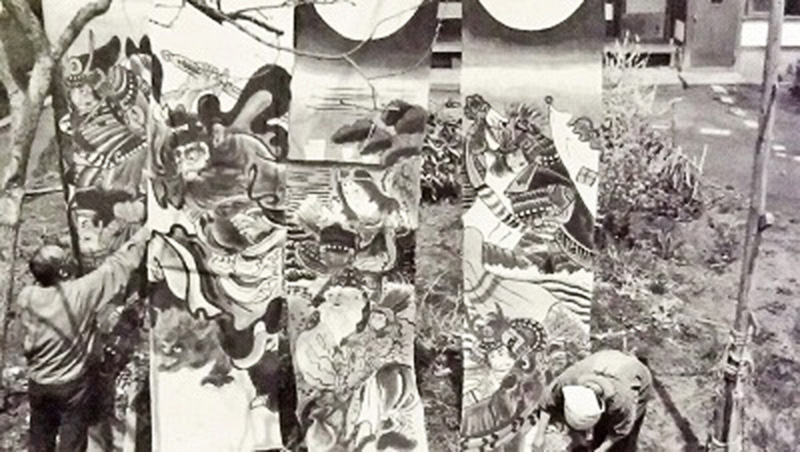

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」