- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- セーマンドーマン刺繍入り|鍾馗図幟

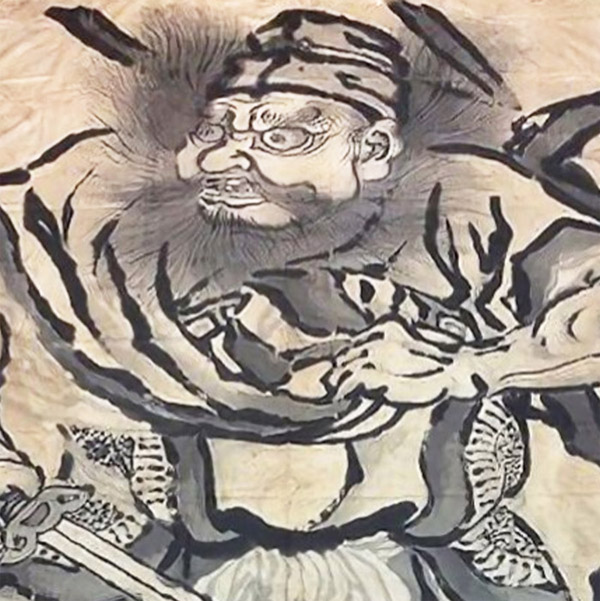

鍾馗図幟(四半旗)|セーマンドーマン刺繍

——明治~大正期、東日本に息づいた魔除けの祈り

作品情報

- 題名:鍾馗図幟(四半旗) ※非売品

- 時代:明治~大正

- 産地:東日本(推定)

- 作者:無銘

- 素材:木綿(推定)

- 技法:肉筆(手描き)

- 寸法:約330×約190cm

- 特徴:乳(ち)にセーマンドーマン刺繍

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 男児の健やかな成長と魔除けを願う鍾馗(しょうき)の図。

本作は細長い幟ではなく幅広の「四半旗」形式で、室外に掲げても強い存在感を放つ大画面です。

四半旗の風格と制作年代の手がかり

—— 四半旗は、戦国の旗指物にも通じる古風な造形が魅力です。

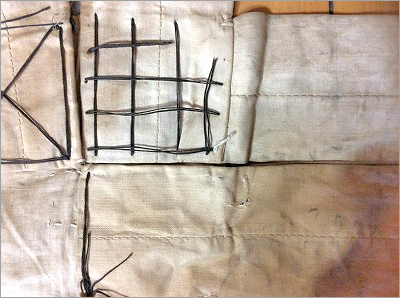

ただし本作にはミシン縫製が確認でき、意匠は古雅でも明治後期~大正期の制作と判断できます。

鍾馗幟の分布——東日本に根づく信仰圏

—— 鍾馗幟は関東周辺を中心に多く流通しました(四国・九州では比較的少数)。

本作に落款は無いものの、図様・刺繍・慣習から東日本の風土が色濃く反映されていると考えられます。

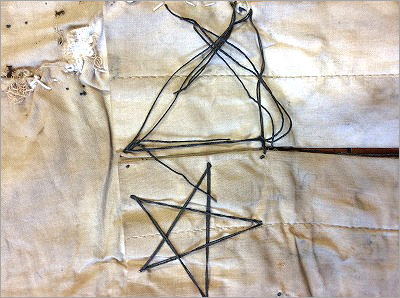

セーマンドーマン——乳に宿る魔除けの刺繍

—— 竿通しの乳(ち)や紐飾りに施されたセーマンドーマンは、江戸期以前から伝わる魔除けのまじない。

子どもの着物や旗指物にも見られる「祈りの刺繍文化」が、明治・大正期にも脈々と受け継がれていました。

祈りを纏う大画面——生活と信仰が重なる幟

—— 四半旗という古風な姿と、ミシン縫製が示す近代の気配。

その交点に、地域の暮らしと節句の祈りが息づいています。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期・近代の絵のぼりも、以下からご覧ください

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- セーマンドーマン刺繍入り|鍾馗図幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」