- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 宗興|桃太郎図幟

宗興|桃太郎図幟

——大正六年の節句幟に託された家の誇りと祈り

作品データ

- 題名:桃太郎図幟 ※非売品

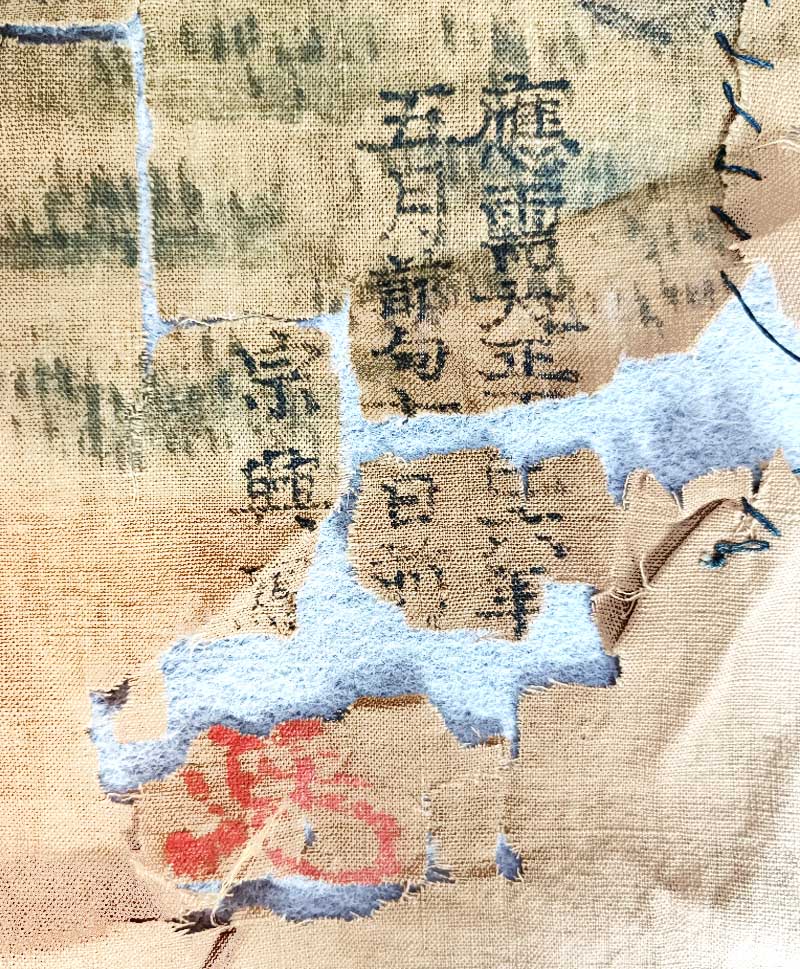

- 時代:大正6年(1917)※「五月節句十日前」の筆記あり

- 産地:不詳

- 作者:宗興(花押あり)

- 素材:麻

- 技法:肉筆(手描き)

- 寸法:約290×約35cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

—— 一見素朴ながら、画面には確かな気迫と祈りが宿ります。

大正期の家庭が、初節句に寄せた家の誇りと男子の理想像が、桃太郎像に重ねて描かれています。

「宗興冩」と花押——依頼制作の記録

—— 「應需(依頼による制作)」と年月日、さらに花押まで記すのは節句幟(絵のぼり)では稀。

宗興は専門絵師とは断じ難い筆致ながら、署名・構図への意識から素性ある描き手だった可能性が覗きます。

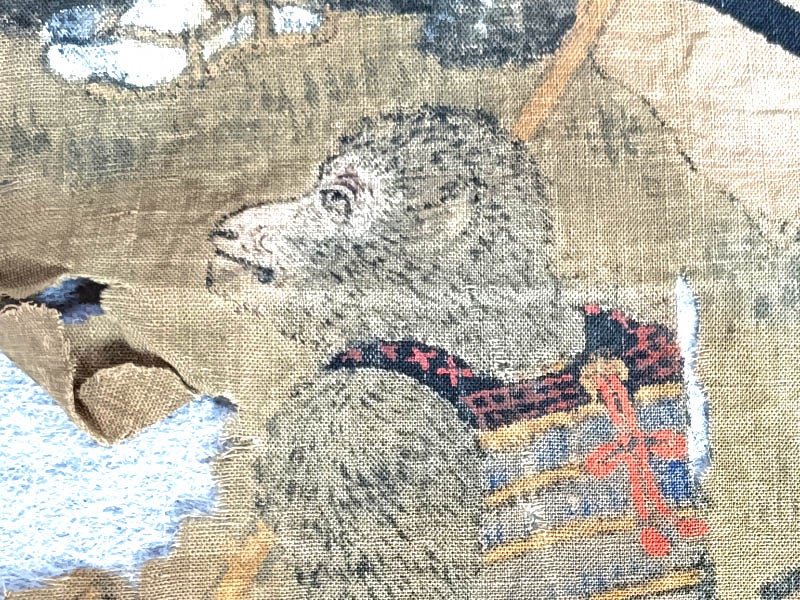

威厳を帯びた桃太郎——武家の理想像として

—— 正面を見据える眼差し、刻まれた眉間、丁寧な武具表現。

童話的可愛らしさよりも武家の威風が強く、当時の家庭が願った男子の理想像が反映されています。

犬・猿・雉——忠義と覚悟を描く三者三様

—— 武人のように前を射る犬、鋭い眼で睨む猿、素早く舞い降りる雉。

擬人化を思わせる筆致は、技術以上に込められた心が画面に立ち上がる好例です。

大正六年——武家の面影を伝える時代

—— 明治維新から半世紀、旧家にはなお家名と格式の誇りが息づいていました。

幟は武家儀礼に起源を持つ「家の理想」の象徴。

宗興の記した花押や構図意識は、

依頼家の由緒や願いを背負った制作だったことを想像させます。

幟に宿る「個」の記憶

—— 絵のぼりは布であると同時に、その時代を生きた誰かの心の痕跡です。

署名と花押が残した手掛かりから、宗興という個人の気配が今日へと繋がっています。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

他の江戸期・近代の絵のぼりも、以下からご覧ください

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 宗興|桃太郎図幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、

絵のぼり工房として紹介されています。

工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。

人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。

松重豊さんが工房へ(第7話)

絵のぼりお披露目(第8話)