- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 須藤晏斎|岩戸神楽乃起顕図幟

須藤晏斎(幕末の町絵師)|岩戸神楽乃起顕図幟

——庶民信仰と祝祭芸能としての神話図像

江戸の「実用絵画」を現代へ——文化の還元としての収集と再発見

—— いわき絵のぼりの絵師・辰昇(しんしょう)です。

江戸時代の肉筆絵のぼりを収集・研究し、 その筆法・構図・色を現代の旗印に再構築する制作を行っています。

本頁では、幕末から明治初期にかけ栃木・佐野で活躍した町絵師須藤晏斎(あんさい)による

『岩戸神楽乃起顕図幟』をご紹介します。

祝祭の場で“演じられる神話”を描いた節句幟(絵のぼり)で、 庶民信仰と芸能が交差する、まさに「祭礼絵画」の好例です。

- 題名:岩戸神楽乃起顕図幟 ※非売品

- 絵師:須藤晏斎(すどうあんさい)

- 制作年代:幕末

- 寸法:縦 約440cm × 横 約43cm

- 素材:木綿地・墨・顔料

- 技法:肉筆(手描き)

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

祝祭の舞台を描く──「神楽の神話」へのまなざし

—— 本作は、天照大神の“岩戸隠れ”と“再顕”の神話を、神楽演目として表した場面構成が特徴です。

浮世絵や芝居に通じる演劇性・人物配置・運動感が前面に出ており、

祝祭空間における「登場神」としての描写が意識されています。

明治以降に見られる神聖性重視の図像とは異なり、江戸の庶民感覚に根ざした

“演じられる神々”の造形がここにあります。

作者・須藤晏斎──町絵師の仕事と筆致

—— 晏斎は佐野の出身で、各地の絵のぼり・絵馬の制作に携わりました。

同時代の版画や肉筆と響き合う力強い線と、祝祭画にふさわしい躍動感が特徴です。

実用品としての性質上、短納期や屋外掲揚を前提とするために、制作上の粗さが残る箇所もありますが、

それは当時の制作事情の反映であり、他作に見られる緻密な構成や確かな画力が 晏斎の並外れた実力を裏づけています。

当時の図像様式としての「簡素化」

—— 天照大神像は記号性が高く簡略に描かれています。

これは個々の画家の力量ではなく、 神楽という祝祭演目を描く江戸後期の絵画に共通する傾向でした。

同時期の絵馬でも、天照大神が簡素に描かれる例が多くみられます。

・天鈿女命──舞の神。晒し舞台のような所作で場を盛り上げる。

・猿田彦命──導きの神。長い鼻の造形で寓意を担う。

・天手力男命──力動の神。岩戸を押し開くダイナミックな構図で、画面の焦点を作る。

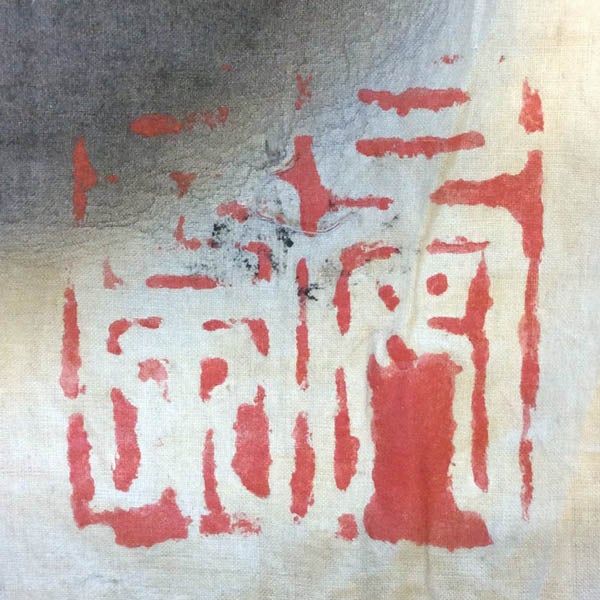

雅号印と真贋の手がかり

—— 画面下部に晏斎の雅号印を確認。

落款・筆線・顔料運用などの要素によって、須藤晏斎の実作として位置づけられます。

父・晏斎と子・鞆音——江戸から明治への表現の分岐

—— 晏斎は庶民の祈りを描く町絵師。

対して実子である大和絵の第一人者・小堀鞆音は有職故実に基づく歴史画を確立し、 近代国家の公的美術を担いました。

この父子の対比は、江戸の祝祭文化から明治の制度化された歴史観へ

の転換を可視化します。

幕末の社会不安と「再顕」イメージ

—— 黒船来航や統治の動揺、飢饉・疫病が相次いだ幕末、岩戸開き=光の再来の物語は

広い階層の人びとの再生願望と重なりました。

初節句の幟にもその象徴性が求められ、 本作もまた祈りの可視化として掲げられた可能性があります。

なぜ「天岩戸図」ではなく「岩戸神楽乃起顕図幟」か

—— 本作は神話内容そのものではなく、同時代の浮世絵と同様に、神楽として演じられる場面が図像構成の元となっています。

したがって浮世絵と同系の作品名を冠するのが適切であり、「岩戸神楽乃起顕図幟」としました。

幟を依頼した人びと——家運隆昌の願い

—— 激動の幕末を生きる武家・富裕層は、光の再来の象徴に家運隆昌の祈りを託し、格式ある素材と

信頼の置ける筆を求めました。

その中でも、屋外掲揚に耐えうる節句幟(絵のぼり)は、家庭祭礼の中心的存在でした。

情報社会がもたらす「文化の集積」と再起動

—— 須藤晏斎は幕末における絵のぼりの名手であり、残された作品は非常に稀です。

にもかかわらず、本作との出会いはネットを介した、ごく近距離(同町内)からの入手でした。

物理的に近くとも、情報がなければ出会えない——現代の情報結節点が、文化の行方を左右します。

各地に点在していた絵のぼりが、視点のもとに再び集まり「文化の還元」として現代に息を吹き返す。

その蓄積と公開は、次代への共有資産づくりでもあります。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇 (しんしょう)

他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧ください

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 須藤晏斎|岩戸神楽乃起顕図幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」