- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 雪洲|髪結新三図幟

《髪結新三》図幟(雪洲作)|芝居と節句文化の交差

——明治初期の流行と家庭の美意識を映す、手描きの節句幟

歌舞伎『髪結新三』を題材とする節句幟

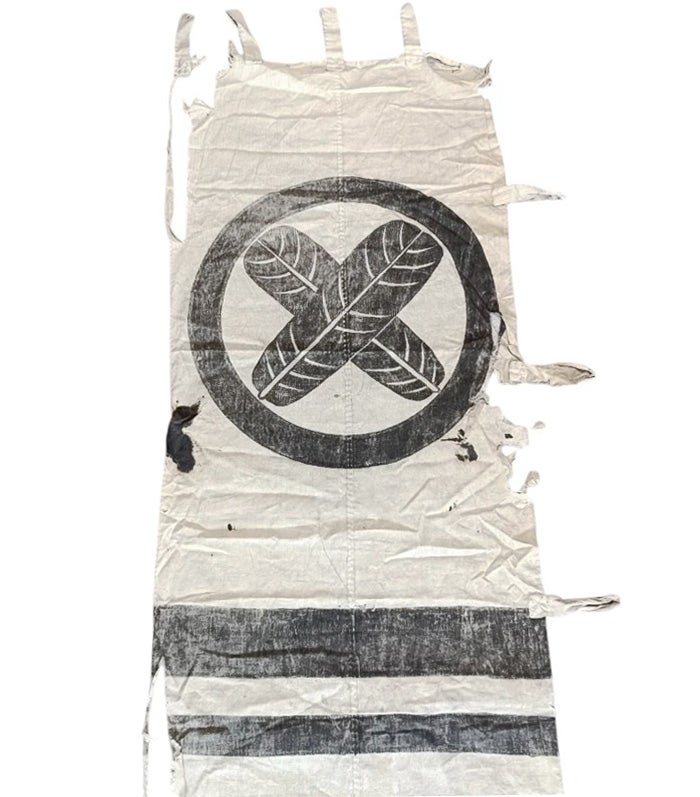

- 作品名:髪結新三(梅雨小袖昔八丈)図幟 ※非売品

- 絵師:雪洲

- 時代:明治初期

- 素材:麻・墨・顔料

- 技法:肉筆(手描き)

- 寸法:約 縦550×横67cm

- 所蔵:いわき絵のぼり吉田

- ※上部の家紋と二引きが、節句幟であることを示す。

—— 本作は、明治初期に流行した芝居『髪結新三(梅雨小袖昔八丈)』の場面を題材とする手描きの節句幟(絵のぼり)です。

武者絵や金太郎といった定番とは異なる、大人の趣味性と家庭の美意識が色濃く反映された一作といえるでしょう。

制作時期と芝居流行の関係

—— 芝居絵は流行の最中に集中的に誂えられる傾向があり、本作も上演後の話題が高まった時期に制作された可能性が高いと考えます。

こうした潮流は、各家庭の節句幟(絵のぼり)の画題選択に直結していました。

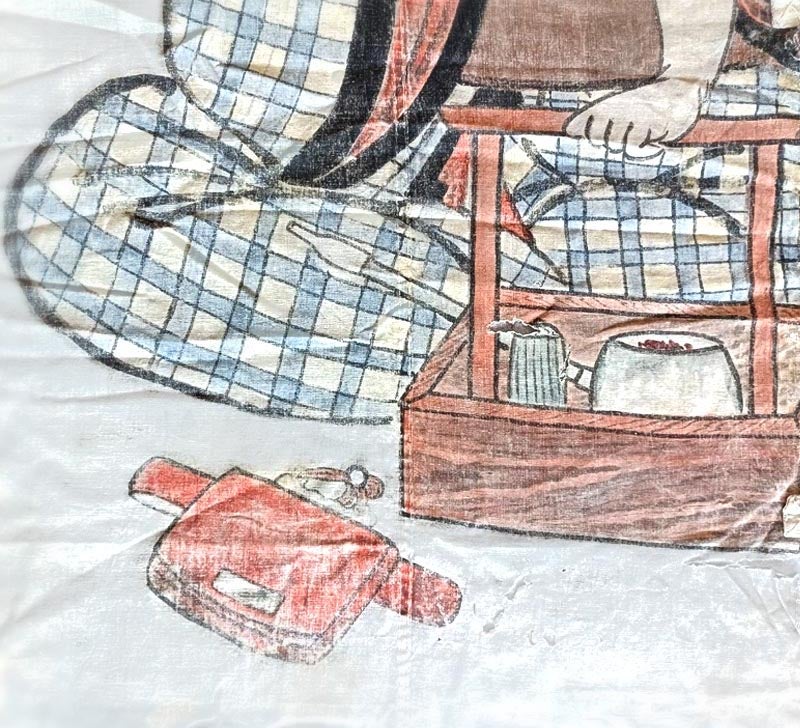

髪結いの男と町人女性のまなざし

—— 男性は髪結道具を携え、語りかけるような仕草を見せます。

明治期の芝居絵や浮世絵に描かれた髪結新三の定型と重なる構図です。

—— 上部の女性は、お歯黒にも見える歯の描写と、下唇だけに挿された笹紅が印象的で、既婚女性や後家、商家の女将像を想起させます。

芝居の「後家お常」とも響き合い、一場面を凝縮した構成がうかがえます。

笹紅が語る化粧文化と生活美

—— 笹紅は江戸後期から明治初期に流行した高級口紅。

素朴な節句絵のぼりにも当時の化粧文化が織り込まれ、家庭の生活美意識が反映されています。

誰のための絵のぼりか——大人の趣味性

—— 『髪結新三』は悪党であり色男でもある設定。

子どもの鑑ではない人物が描かれる点は、当時の絵のぼりが家庭の趣味や文化水準を示す装置でもあったことを物語ります。

芝居や芸事に親しむ家々が、粋を誇る画題として選んだのでしょう。

髪結道具の精確さ——構成意図と制作姿勢

—— 小道具や所作の描写から、芝居の一場面を語る構成と、誠実な制作姿勢が伝わります。

絵の完成度や素朴さには、当時の暮らしの階層や嗜好も映し出されています。

一本で完結?——二本組の可能性

—— 語りかける所作や画面の寄りから、もう一本(お熊・忠七)との対幅だった可能性が高いと考えられます。

二本組で一枚の絵を構成する表現は自然でした。

民衆の手による文化のかたち

—— 版元主導の浮世絵と異なり、絵のぼりは家庭が画題・職人を誂える“オートクチュール的な文化”。

本作のような芝居題材の増加は、明治以降の市井主導の文化への転換を映し出します。

素朴な筆も、庶民の祝祭文化と趣味の痕跡そのもの。

家庭の美意識と時代の息遣いを伝える資料として、今なお大きな意味を持ちます。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇 (しんしょう)

他の江戸期・明治期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧下さい

- ホーム>

- 職人について>

- 江戸期の絵のぼり収集記>

- 雪洲|髪結新三図幟

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」