熊に金太郎の由来は身体堅固・立身出世祈願|いわき絵のぼり吉田CONCEPT

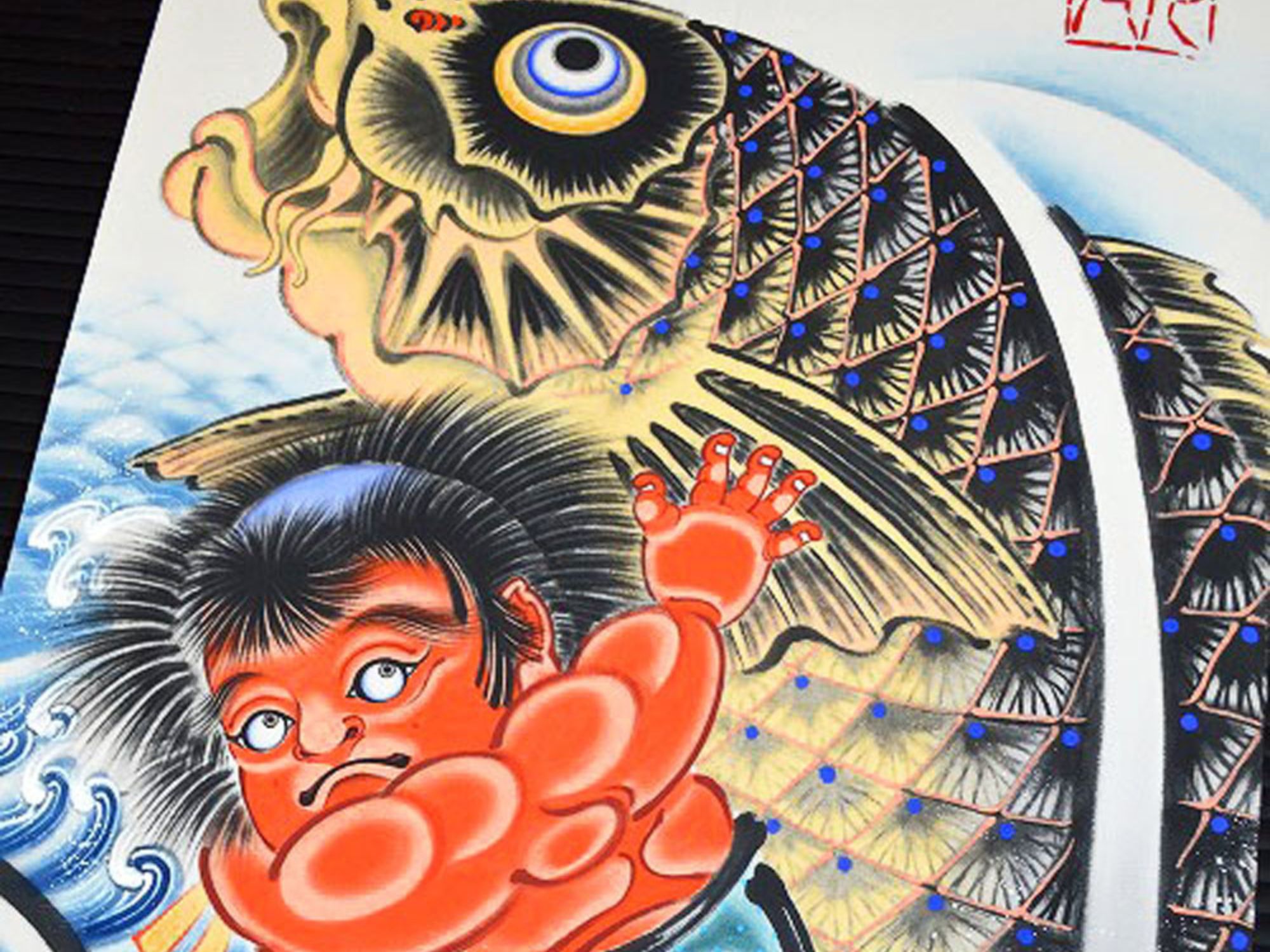

逞しい男の子の象徴として愛されてきた図柄

——「熊に金太郎(くまきん)」は、江戸時代から節句の絵のぼりとして親しまれてきた伝統的な図柄です。

熊に無邪気に取っ組み合う金太郎の姿には、「健やかに、力強く育ってほしい」という親の願いが込められています。端午の節句における定番の絵柄のひとつとして、現代でも根強い人気を誇っています。

◆◇◆

実在の人物「坂田公時(さかたのきんとき)」

—— 金太郎のモデルは、平安時代の武士・坂田公時(生没年不詳)と伝えられています。

彼は、源頼光(みなもとのよりみつ、948–1021)に仕えた「頼光四天王」の一人で、鬼退治の伝説で知られる「酒呑童子(しゅてんどうじ)討伐」に参加したとされる人物です。

「怪童丸(かいどうまる)」という幼名で登場することもあり、子供の頃から桁外れの怪力の持ち主だったという逸話が残されています。

◆◇◆

江戸時代に広がった「金太郎」像

—— 江戸時代に入ると、坂田公時を題材とした浄瑠璃や絵本などが盛んに制作され、その中で公時の幼少期を描く「金太郎」のキャラクターが生まれました。

この金太郎は、腕白で動物と仲良く遊ぶような愛嬌ある存在として描かれ、たちまち庶民の人気を集めます。

次第に、勇壮な武将としての公時よりも、子供時代の金太郎のほうが有名になり、節句の絵柄にも定着していきました。

◆◇◆

健康祈願と立身出世の願い──「熊に金太郎」の意味

—— 熊と取っ組み合う金太郎の姿は、「身体堅固(しんたいけんご)」──すなわち健康で丈夫に育つことを象徴しています。

また、将来立派な人物に成長するようにという「立身出世」への願いも込められています。

さらに、金太郎が赤い肌で描かれることが多いのは、江戸時代の風習に由来します。

当時、「朱」は疱瘡(ほうそう)除けの色とされ、病気除けや魔除けとして信じられていました。

金太郎もその一例として、赤く描かれるようになったのです。

こうした色彩にも、子を守ろうとする親の願いが反映されています。

◆◇◆

「まさかり」と雷神信仰──神話的背景を宿すモチーフ

—— 金太郎には、山姥(やまんば)と雷神との間に生まれたという神秘的な出生伝説もあります。

山の精霊的存在である山姥と、天の力を象徴する雷神との子として語られたことで、金太郎は自然の力と結びつく超常的な存在と見なされてきました。

その流れを受けて、金太郎が手にする「まさかり」には、しばしば雷の意匠や装飾が施されるようになります。

これは、まさかり自体が「雷神の力の象徴」として描かれるようになったことを示しています。

単なる武器ではなく、天の力を帯びた神秘的な象徴として、金太郎の背景を物語る重要なアイテムといえるでしょう。

ご注文・お問合せについて

—— ご注文やご相談に関する情報は、下記のリンクよりご案内しております。

まだ具体的にお決まりでない方も、お気軽にお問合せください。

いわき絵のぼり吉田 絵師辰昇

▼他の縁起物の由来も読む |

|

|

01. 02. 七福神 |

|

03. 恵比寿大黒 04. 弁財天 |

|

05. 恵比寿 06. 大黒 |

|

07. 風神雷神 |

|

|

08.金太郎 09.熊に金太郎 |

|

10.鯉に金太郎 11. |

|

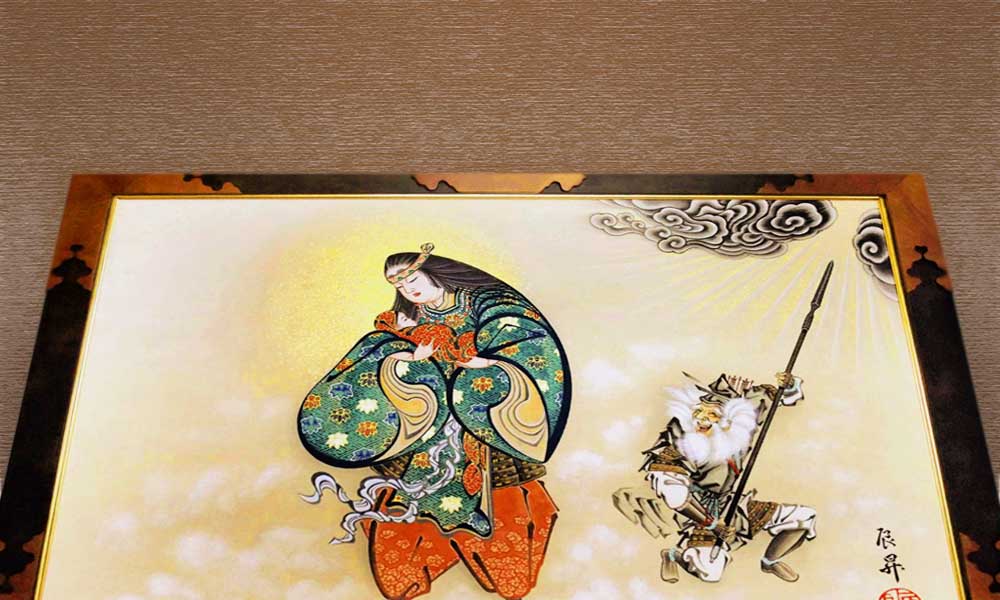

12. 13. 高砂 |

|

14. 笛吹童子騎牛帰家 |

|

|

15. 義経の弓流し 16. 牛若丸と弁慶 |

|

17. 宇治川先陣争い 18. 秀吉と清正 |

|

19. 八幡太郎義家 |

|

|

20. 龍虎 21. 昇り龍 |

|

22. 鯉の滝昇り 23. |

|

24. 25. 若駒 |

|

26. 鶴亀 27. 鶴 |

|

28. 亀 29. 絡み獅子 |

|

30. 親子虎 |

|

▼作品お問合せ&ご注文 |

▼いわき絵のぼり関連ページ |

▼この記事の執筆者 |

▼制作実績 |

▼作品お問合せ&ご注文 |

|

よくあるご質問

|

|

Q. 文章の転載は可能ですか?

|

|

A. はい。

転載&引用に際しては「出典:いわき絵のぼり吉田」の記載をお願いします。 ご自身が書いたかのような形での転載、無断の商用利用は禁止です。また当サイトの画像はすべていわき絵のぼり吉田のオリジナルですので、無断利用を禁じます。 -著作権のページへ |

| →Wikipedia金太郎 |

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」