七福神の由来と起源|いわき絵のぼり吉田

福を呼ぶ七柱の神々──絵のぼりに込められた願い

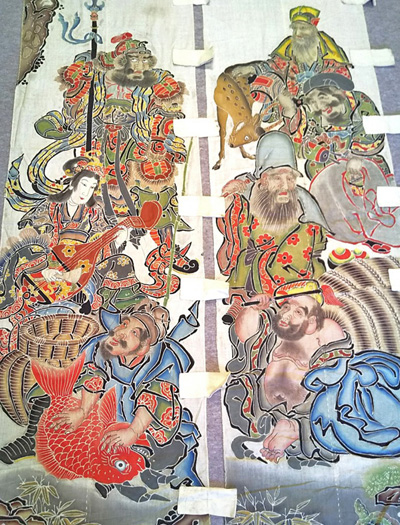

—— 七福神(しちふくじん)とは、恵比寿・大黒天・毘沙門天・弁財天・布袋・福禄寿・寿老人の七柱の福神を指します。

この神々は、招福や商売繁盛、家内安全、長寿、芸事上達など、それぞれ異なる「福」の側面を象徴しながら、日本人の暮らしに深く根づいてきました。

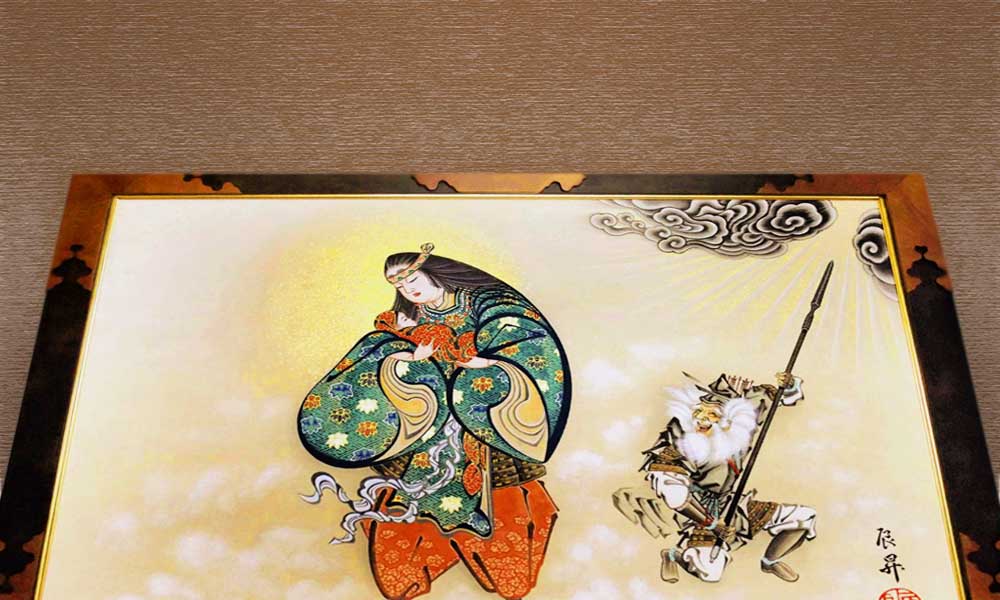

節句や祭礼に掲げられる絵のぼりにも、こうした七福神の姿が描かれ、家族の幸福や子どもの健やかな成長を願う心が託されてきました。

なかでも江戸時代の絵のぼりには、七福神を題材にした優れた図像が多く見られます。

絵のぼりもまた浮世絵文化の視覚構成と共鳴する形で発展し、縦長構図に合わせた巧みな画面設計や、民衆の理想を投影する表現として成熟していったのです。

◆◇◆

七福神信仰の起源と発展

—— 七福神という信仰のかたちは、室町時代の末頃から形成されたとされます。

仏教・神道・道教・中国古代思想が交じり合い、それぞれの神々が一つの船に乗って幸福を運ぶという民間信仰が、やがて「七福神」として定着しました。

江戸時代に入ると、将軍家の庇護や狩野派などの絵師による描画を通じて、七福神の姿は吉祥画として広く親しまれるようになります。

なかでも家康が絵師・狩野探幽に七福神を描かせたという逸話は有名で、それを契機に庶民にも広く知られるようになったとも言われています。

◆◇◆

各神の象徴とご利益

—— 七柱の神々は、それぞれに異なる出自と役割を持ち、人々は自らの願いや暮らしに応じて、心を寄せてきました。

| 神名 | 主なご利益 | 特徴的な姿 |

|---|---|---|

| 恵比寿 | 商売繁盛・漁業安全 | 釣竿と鯛を持ち、朗らかな笑顔 |

| 大黒天 | 富貴・五穀豊穣 | 袋を背負い、打ち出の小槌を手にした福々しい姿 |

| 毘沙門天 | 武運長久・厄除け | 甲冑姿で宝塔と槍を持つ守護神 |

| 弁財天 | 学問・芸術・財運 | 琵琶を弾く優美な女性神 |

| 布袋 | 寛容・家庭円満 | 大きな布袋とふくよかな体つき |

| 福禄寿 | 幸運・財運・長寿 | 長い頭と杖、巻物を持つ老人 |

| 寿老人 | 延命長寿 | 鹿を従えた、穏やかな長寿の神 |

このように、七福神は単なる縁起物ではなく、それぞれの人生の局面に寄り添う存在として、日本人の心に深く根ざしてきたのです。

◆◇◆

絵のぼりと七福神——縦長構図に宿る吉祥の美

—— 江戸時代、七福神は単なる信仰の対象ではなく、「めでたさ」や「福の象徴」として、さまざまなかたちで描かれました。

そのなかでも、絵のぼりという縦長の布に描かれた七福神は、空に掲げられ、その家に幸福を呼び込む象徴として親しまれていました。

とくに江戸後期には、浮世絵の流行とあいまって、構図の美しさや色彩の洗練において、絵のぼりの表現も大きく発展します。

庶民の暮らしのなかで、端午の節句に七福神を描いた絵のぼりを掲げることは、幸福を願うハレの日の一風景でもありました。

◆◇◆

まとめ:福を掲げる文化を、未来へ

—— 七福神は、「何を願い、何を信じ、何を迎え入れるか」という、私たちの生き方そのものと結びついた存在です。

絵のぼりという媒体に描くことで、それは空間に福を呼び込むような存在として昇華されます。

時代を越えて受け継がれてきた福神たちの姿は、今を生きる私たちの心にも、静かに語りかけてくるはずです。

ご注文・お問合せについて

—— ご注文やご相談に関する情報は、下記のリンクよりご案内しております。

まだ具体的にお決まりでない方も、お気軽にお問合せください。

いわき絵のぼり吉田 絵師辰昇

▼他の縁起物の由来も読む |

|

|

01. 02. 七福神 |

|

03. 恵比寿大黒 04. 弁財天 |

|

05. 恵比寿 06. 大黒 |

|

07. 風神雷神 |

|

|

08.金太郎 09.熊に金太郎 |

|

10.鯉に金太郎 11. |

|

12. 13. 高砂 |

|

14. 笛吹童子騎牛帰家 |

|

|

15. 義経の弓流し 16. 牛若丸と弁慶 |

|

17. 宇治川先陣争い 18. 秀吉と清正 |

|

19. 八幡太郎義家 |

|

|

20. 龍虎 21. 昇り龍 |

|

22. 鯉の滝昇り 23. |

|

24. 25. 若駒 |

|

26. 鶴亀 27. 鶴 |

|

28. 亀 29. 絡み獅子 |

|

30. 親子虎 |

|

▼作品お問合せ&ご注文 |

▼いわき絵のぼり関連ページ |

▼この記事の執筆者 |

▼制作実績 |

▼作品お問合せ&ご注文 |

|

よくあるご質問

|

|

Q. 文章の転載は可能ですか?

|

|

A. はい。

転載&引用に際しては「出典:いわき絵のぼり吉田」の記載をお願いします。 ご自身が書いたかのような形での転載、無断の商用利用は禁止です。また当サイトの画像はすべていわき絵のぼり吉田のオリジナルですので、無断利用を禁じます。 -著作権のページへ |

| →Wikipedia七福神 |