江戸時代の絵のぼり作者と系譜

—— 武家の旗印が節句の祝い旗に、そして現代へ

絵のぼりは旗指物を源流として江戸時代に発展しました。

その担い手は、御用絵師・浮世絵師など、多様な制作実態があります。

現在は、辰昇(いわき絵のぼり吉田)が古作研究に基づき制作中です。

・浮世絵/歌川派の作風 江戸期の絵のぼり|いわき絵のぼり吉田蔵

はじめに

—— 端午の節句に掲げられる絵のぼりは、武家の旗印に端を発し、江戸の町で花開いた「人生儀礼を彩る絵画」です。

本ページでは、誰が・どのように絵のぼりを制作してきたのかを、時代の流れと作例の系譜から俯瞰します。

個別の事例は 「江戸期の絵のぼり収集記」にまとめており、このページでは“通史的に”全体像を紹介しています。

武家の旗印から節句幟へ —— 鍾馗図の原点

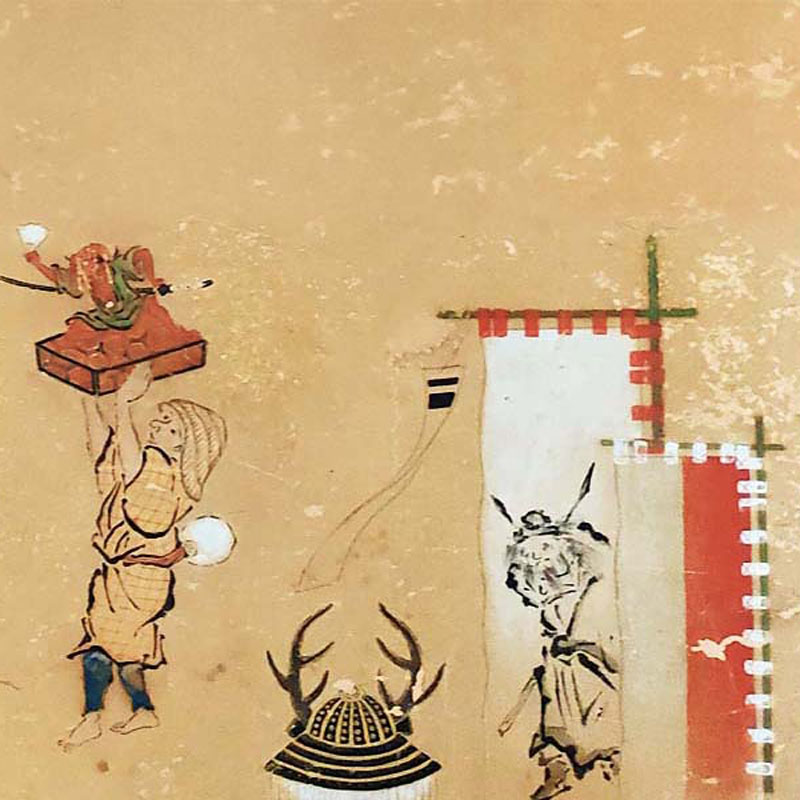

・江戸後期の端午の節句図|いわき絵のぼり吉田蔵

—— 戦場で掲げられた旗指物(はたさしもの)には、家紋や守護像など、それぞれ思い入れの深いデザインが描かれました。

なかでも鍾馗(しょうき)は、魔除けの象徴として本多忠勝や前田利家に好まれました。

こうした“魔を祓う図像”は、やがて端午の節句に家を守る旗として転用され、定着していきます。

・江戸時代、鍾馗絵のぼりの図|いわき絵のぼり吉田蔵

※ 桃山期の鍾馗図幟の作例として、「絹地著色鍾馗図幟」が国指定重要文化財に列されており、武家文化と節句幟との近縁性を物語っています。

まとめ:

戦国時代の旗指物には、魔除けの神「鍾馗」が描かれた。

これが、節句の絵のぼりへと受け継がれた。

次章: 江戸の多様な作り手へ。 ▶ 次章へ

江戸の町で広がる —— 幟絵を担った多様な作り手

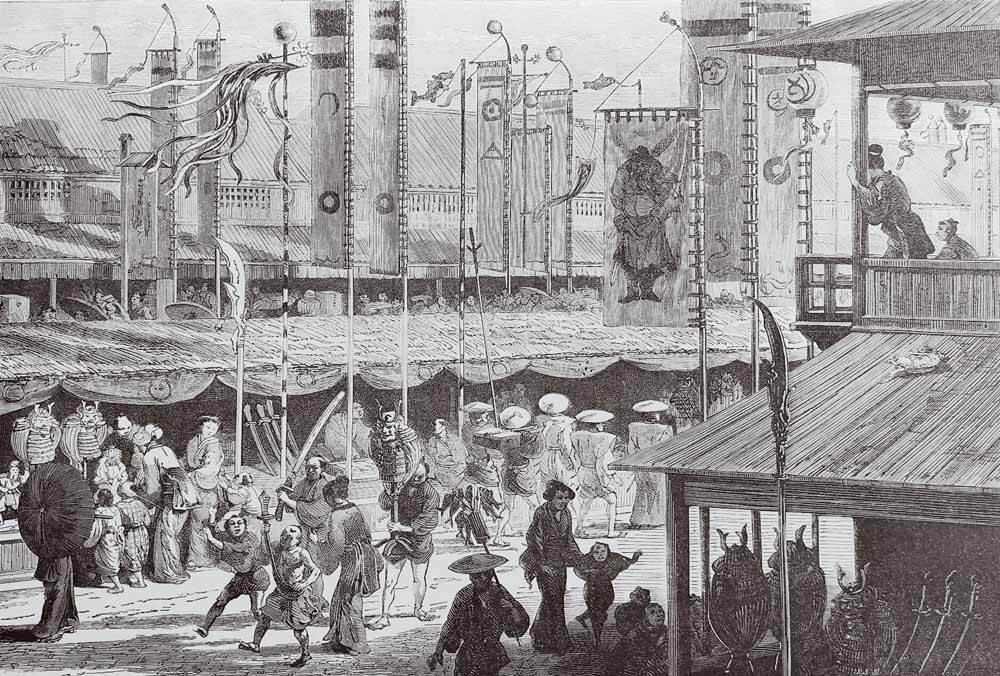

・江戸日本橋十軒店兜市(1863年)|節句幟の賑わいが描かれる銅版画

—— 江戸時代には、浮世絵師・御用絵師・町絵師・染師、さらには在野の職人まで——幟絵は多様な作り手によって描かれていました。

地域では町絵師や染物屋(紺屋)が祭礼や節句の需要を支え、都市部では浮世絵師たちも注文に応じて制作していたのです。

したがって、「絵のぼり=地方の粗野な民画」という現代的な思い込みは、実態とはかけ離れています。

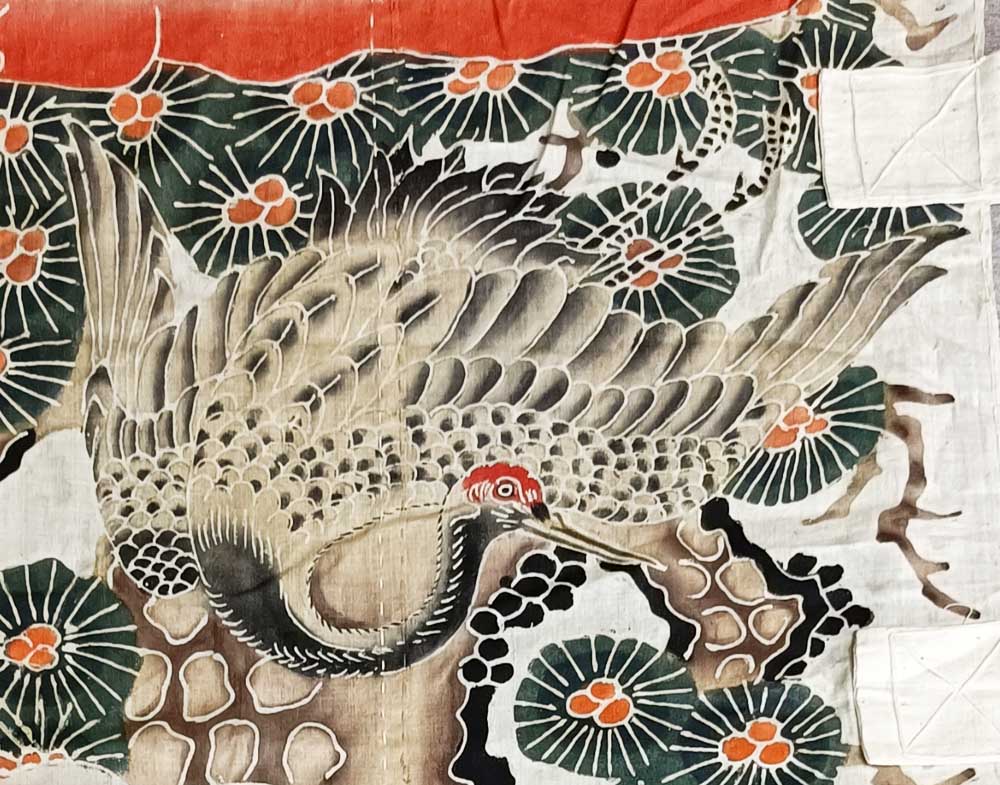

・江戸後期の染師による絵のぼり|いわき絵のぼり吉田蔵

浮世絵師・御用絵師の関与:

絵のぼりの実作や記録が確認されている名としては、葛飾北斎(ボストン美術館に肉筆絵のぼりが現存)、歌川国芳(一門に絵のぼりの作例や木版画も)、河鍋暁斎(ウィーン万博に大幟を出品)、歌川広重(旅日記に制作記述)、英一蝶(初期の紙幟作例)などが挙げられます。

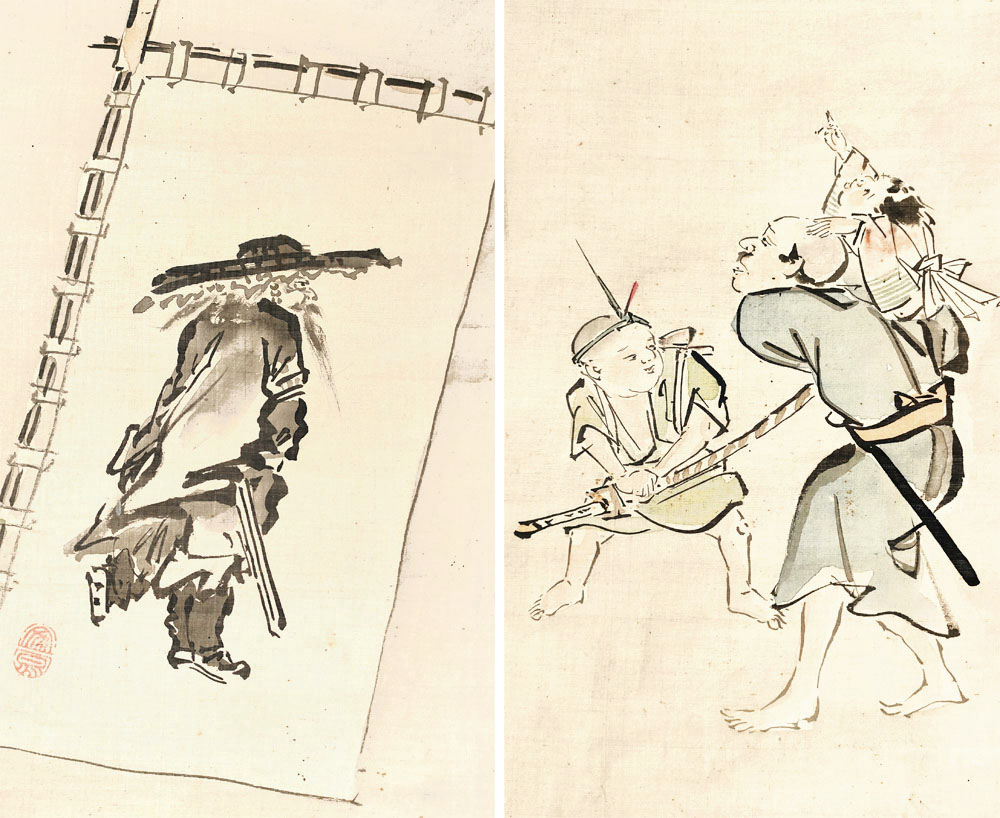

浮世絵師による絵のぼりの作例

江戸の浮世絵師・歌川国芳の弟子「芳輝」による手描きの絵のぼり。

▶ 詳細を見る

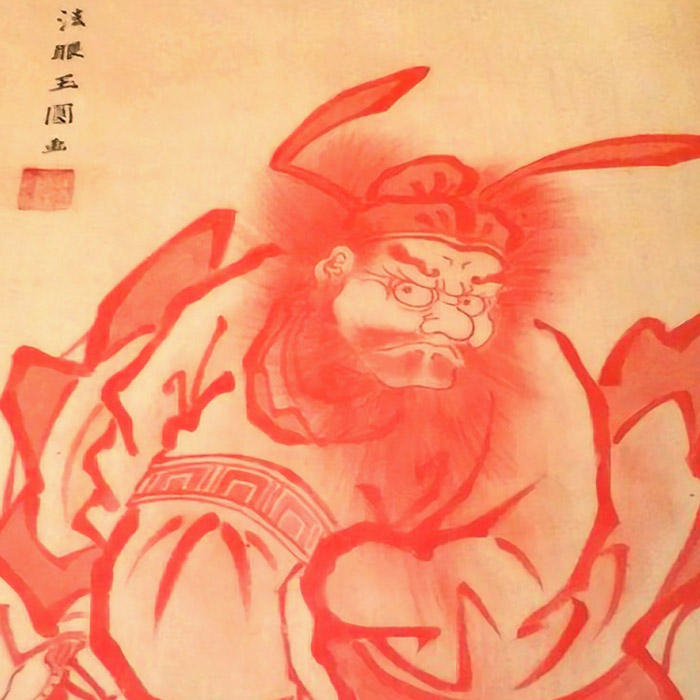

狩野派による絵のぼりの作例

御徒士町狩野家の表絵師・狩野玉円 永信が描いた室内用の絵のぼり。江戸後期。

▶ 詳細を見るまとめ: 江戸中後期の絵のぼりは、多様な担い手によって制作された。

次章: 広重「旅日記」に見る制作実態。 ▶ 次章へ

一次記録にみる制作実態 —— 歌川広重「旅日記」

・参考文献:飯島虚心『浮世絵師歌川列伝』中央文庫

—— 天保12年(1841)、歌川広重は甲府滞在中に幕絵とともに、大小さまざまな幟を受注・制作しました。

記録には、・諸葛孔明図幟・鍾馗図幟・唐木綿の小鍾馗図幟などが挙げられており、

サイズ・素材・予算に応じた多様な注文の実態が読み取れます。[1]

とりわけ唐木綿(幅広の高級輸入木綿)は、格式を示す素材として著名絵師や高位の注文に選ばれやすく、

一方で、巾の狭い木綿を縫い合わせた普及タイプも多数を占めていたと考えられます。

まとめ: 広重はさまざまなサイズ・素材の絵のぼりを受注制作。

天保12年(1841)当時の多様性が分かる。

次章: 形式と技法へ。 ▶ 次章へ

形式と技法 —— 屋外幟・座敷幟・紙幟、肉筆・筒描・友禅・木版

- 屋外用の絵のぼり:武家の虫干し文化から端午の節句へ。男児の成長を祈る依代として掲げられる。

- 座敷幟(内幟):贅沢抑制や小型化の流れの中で普及。絹・縮緬・木綿・紙など素材多様で、友禅や合羽刷も用いられる。

- 紙幟:安価で普及。肉筆から木版(玩具絵)まで幅広く、江戸の子ども文化とも響き合う。

- 肉筆(手描き):日本画的に絵具を重ね、筆致・構図・配色の妙を直に伝える。

- 筒描(染):防染糊で輪郭線を置き彩色。白抜き線の意匠性と制作効率を兼備。[2]

- 型染・合羽刷:手仕事による量産。顔だけ手描きで要所を締める例も多い。

- 木版(浮世絵・玩具絵):歌川派ほかがシリーズ化。切り貼りのミニ幟は、当時の“ペーパークラフト”として親しまれた。

筒描きによる豪華な絵のぼり作例

江戸時代に裕福な家で飾られた、贅を尽くした染色画。

▶ 詳細を見る

地方工房による絵のぼり作例

千成瓢箪が示す武将像と、明治~大正期の分業が生んだ筆致のコントラスト。

▶ 詳細を見る

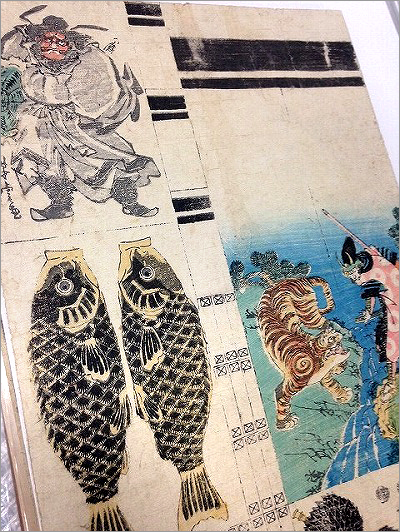

浮世絵師による木版画のミニチュア絵のぼり

浮世絵師による、江戸時代のペーパークラフト絵のぼり。

▶ 詳細を見るまとめ: 江戸期以降、さまざまな形式と技法があり、階層や用途によって使い分けられた。

次章: 鯉のぼりとの関係 ▶ 次章へ

鯉のぼりとの関係 —— 付属から独立へ (当時の主役は幟)

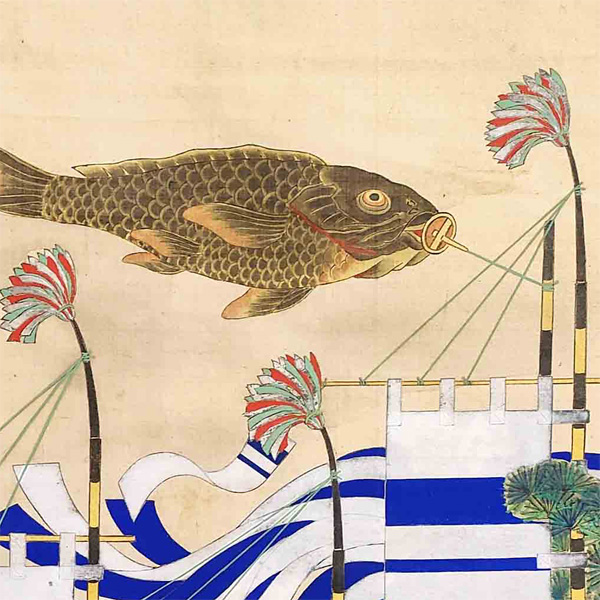

・江戸時代後期の武者絵のぼり「鯉の滝のぼり」|いわき絵のぼり吉田蔵 —— 幟図像としての鯉意匠が確認できる作例

—— 鯉のぼりは江戸中〜後期、絵のぼり(招き・吹流し等)の付属からはじまり、やがて独立したとみる見解が一般的です。

ただし当時の格式の中心は絵のぼり(幟)にあり、鯉は後発の町人風俗として広がりました。

▶ 鯉のぼりの起源・詳説はこちら

絵のぼりの付属

黒い一匹

段階的に普及

※ 江戸当時は儀礼の主役=幟。鯉は付属→独立へ(地域差あり)。

—— 武者絵のぼり=家の威信を掲げるハレの実用絵画/鯉のぼり=町人風俗として独立。

まとめ: 江戸中期に、鯉のぼりは絵のぼりから派生(通説)。明治以降に多色化へ。

次章: 江戸時代の作家 ▶ 次章へ

江戸期に絵のぼりを手掛けた絵師たち

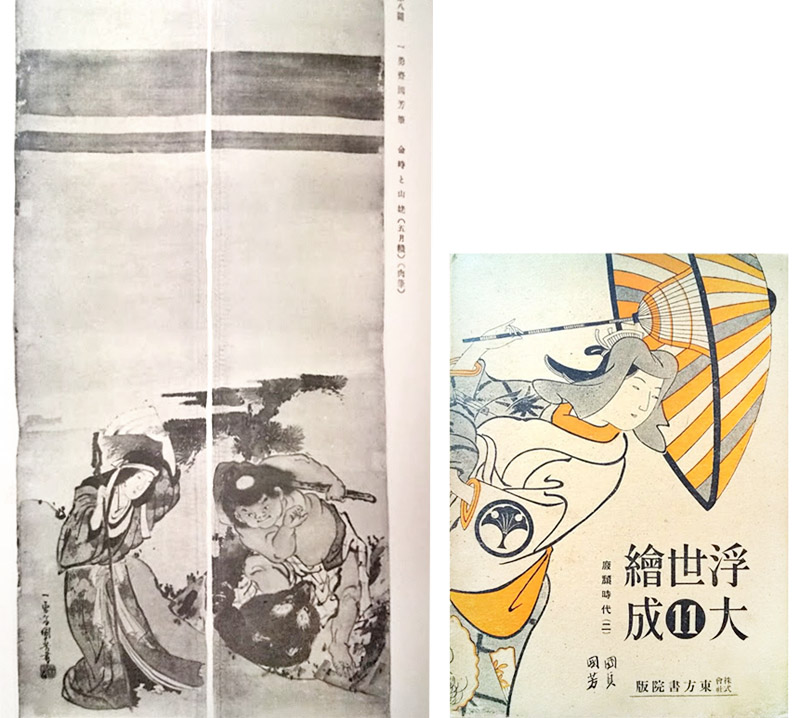

・歌川国芳の節句幟(絵のぼり)『浮世絵大成』より引用

- 英一蝶:江戸初期の紙幟作例。「紙本墨画淡彩鍾馗図」(東京都指定有形文化財)は、幟絵が早期から絵師の仕事に含まれていた事実を示す。[5]

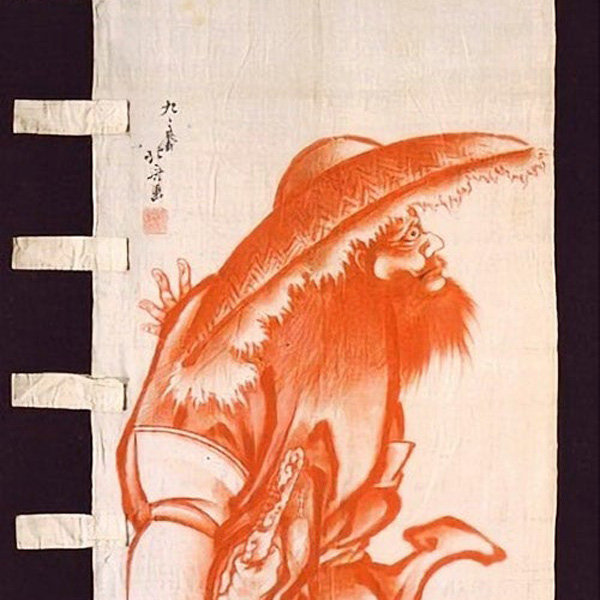

- 葛飾北斎:若き日の幟制作が転機となり、晩年まで受注。「朱鍾馗図幟」がボストン美術館に現存。[3]また一門作も現存。[4]

- 歌川国芳と一門:肉筆幟のほかに、木版画の玩具絵シリーズなどを展開。歌川芳輝による肉筆幟や、一門の周辺作と見られる作例も現存。

- 歌川広重:旅日記に幟制作の具体的記述(サイズ・素材)があり、用途に応じた描き分けを示す一次資料。

- 河鍋暁斎:1873年のウィーン万博にて、日本庭園を飾る大幟「神功皇后・武内宿禰の図」を制作。

- 須藤晏斎(栃木・幕末):在野での著名な幟絵師。歴史画の大家小堀鞆音の実父。

- 堤等琳:絵馬・幟で著名。北斎・国芳とも交流があり、江戸の祭礼美術を牽引した。

北斎による肉筆名品絵のぼり

ボストン美術館蔵/北斎の幟絵をご紹介。

▶ 詳細を見る

堤派による絵のぼりの作例

三代目堤等琳という町絵師を中心とした「堤派」。江戸~明治の作。

▶ 詳細を見る

幕末・著名な地方絵師の絵のぼり作例

江戸後期の祝祭芸能としての神話図像。名人・須藤晏斎の筆。

▶ 詳細を見るまとめ: 江戸時代には、当時を代表する人気絵師も絵のぼりを手掛けた。

次章: 伝統の継承観 ▶ 次章へ

伝統とは血統ではない —— “文脈に接続”する継承観

—— 伝統とは家系の継承ではなく、過去の文脈を読み取り、現在に訳す営みです。

古作の図様・筆致・材料・寸法感を読み解き、依頼者の意図と現代の生活に寄り添いながら、「今」のかたちで応えることが核となります。

手描きとプリントの違い —— 物としての価値

—— 量産プリントと本手描きは見た目が似ていても、性質と価値が根本的に異なります。

後者は制作者の研鑽が一枚ごとに蓄積され、歴史の文脈を伴なった技術として継承されます。

| 観点 | 本手描き(伝統工芸) | 量産プリント製品 |

|---|---|---|

| 制作 | 顔料・墨・膠で筆致を重ねる。 | インクの転写再現。 |

| 一点性 | 一作一会。 | 同データの複製。 |

| 意匠の根拠 | 古作研究・地域様式・儀礼の文脈。 | イラスト・販促都合。 |

| 修復・経年 | 補彩・加筆等が可能。 | 劣化時は交換が前提。 |

| 文化的評価 | 技術・担い手は無形文化財等の対象。 | 量産は継承対象外が一般的。 |

| 誂え(オーダー) | 家紋・寸法・設置環境を対話し最適化。 | 型番から選択。 |

現代へ —— いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇

——

代々の筆法をもとに、江戸の筆致・構図・配色を古作から学び取り、いまへ還元する。

「いわき絵のぼり吉田」では、屋外/室内の本手描き武者絵のぼりを一枚ずつ誂え、暮らしの儀礼に寄り添う制作を心がけております。

歴史理解と検証に基づき、過去の継承ではなく、現在形の祭礼絵画としての更新を目指しています。

まとめ: 絵師・辰昇は古作研究をおこないながら、現代の旗印を描いている。

参考・関連ページ

江戸期の絵のぼり収集記

江戸の空を舞った肉筆絵のぼり。絵師の視点で厳選した古作をご紹介。

▶ 詳細を見る

武者絵のぼりの起源と歴史

旗指物から節句幟、そして鯉のぼりへ——図像の流れを概説。

▶ 詳しく読む

いわき絵のぼり 歴史と特徴

350年以上続く地域の技と意匠。現在の工房へ連なる道筋。

▶ 詳しく読む絵のぼりに関する推薦図書

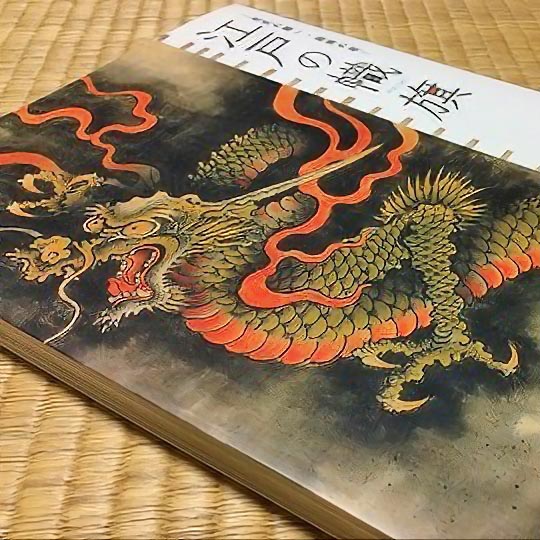

江戸の幟旗(のぼりばた)

江戸期の幟旗を網羅的に紹介。巻末で当工房を“全国一”と評する記述あり。

▶ 詳細を見る

古布に魅せられた暮らし 桜色の章

現代の制作家として、いわき絵のぼりが吉田が紹介。

▶ 詳しく読む

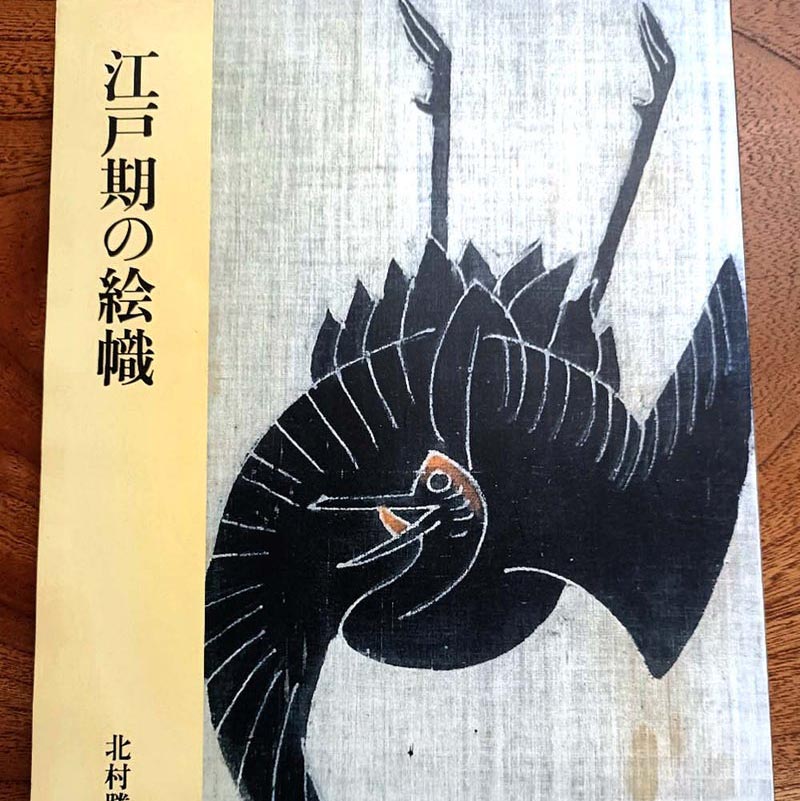

江戸期の絵幟(えのぼり)

日本初の絵のぼり専門書。北村勝史氏の25年にわたる収集品から62点を掲載。

▶ 詳しく読む

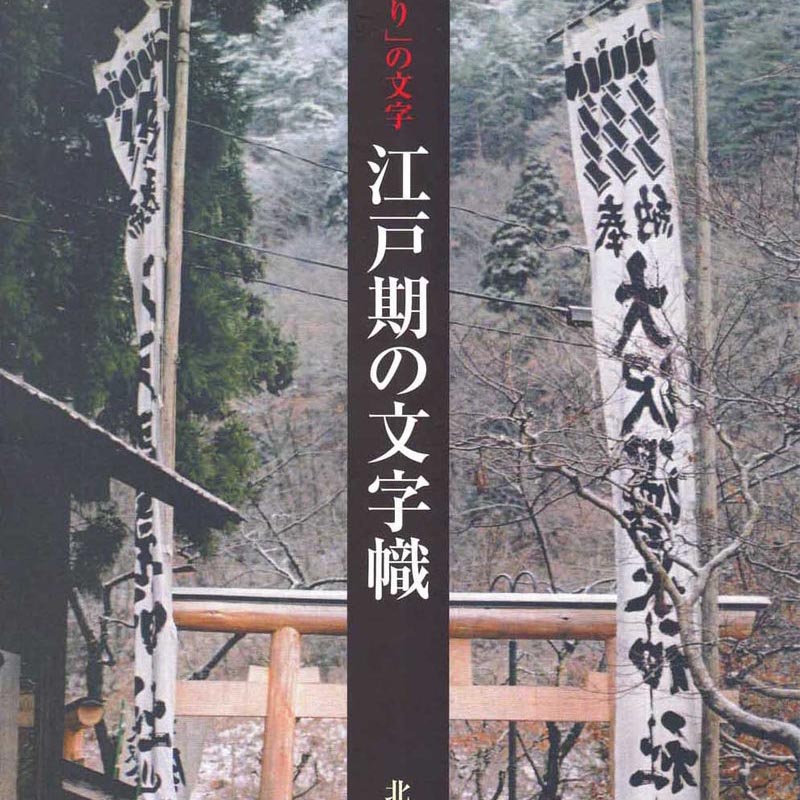

江戸期の文字幟(のぼり)

社寺祭礼に用いられた文字幟の専門資料。幟文化全体を知る上で欠かせない一冊。

▶ 詳しく読む- 月刊 染織α No.188(1996年11月号):幟旗に関する北村勝史氏の論考が掲載。美術工芸としての幟文化を専門的に掘り下げた貴重な号。

- 民藝 特集 日本の幟旗:日本民藝協会

- 民具マンスリー 第31巻2号「磐城の幟の歴史と現況」:佐藤孝徳

- 別冊太陽 藍の華やぎ 筒描:平凡社

- 別冊太陽 木綿古裂:平凡社

FAQ(よくある質問)

幟(武者のぼり)と鯉のぼり、どちらが主役?

脚注・出典

- 天保12(1841)年の甲府滞在と幟制作記録(広重「甲州日記」等)。山梨県立博物館(展示解説・資料ノートほか):https://www.museum.pref.yamanashi.jp/

- 祭礼幟と筒描の収蔵例(Sanbasō 等)。メトロポリタン美術館コレクション:https://www.metmuseum.org/art/collection

- 葛飾北斎の朱鍾馗図幟(Painted Banner)。MFAボストン・コレクション:https://collections.mfa.org/

- 北斎系(Hokusai II/時政)による鍾馗図幟のオークション記録。クリスティーズ:https://www.christies.com/

- 英一蝶の紙幟系資料(支持体・痕跡の注記)。東京都 文化財情報データベース:https://bunkazai.metro.tokyo.lg.jp/

※ 一部はサイト内検索(例:「甲州日記」「nobori」「Shoki banner」等)で該当ページに到達できます。

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」