いわき絵のぼり吉田|本手描き武者のぼり制作手順

── 江戸の技と図像をたどり、現代の旗印を描く

- 主な素材と道具:木綿地・顔料・呉汁、そして張木・伸子などの専用道具。

- 工程:下処理 → 顔料調整 → 下描き → 宙吊り張り → 下染め → 上染め → 輪郭線 → 模様 → 家紋 → 縫製。

—— 絵師・辰昇(しんしょう)は、先祖伝来の技法と下絵を礎に、

江戸絵師の筆づかい・構図に学びながら、一枚一枚に最良の表現を追求しています。

その筆致は、節目を彩る旗印として、日々の暮らしに静かに寄り添います。

以下に、素材の準備から仕立てまでの工程をご紹介します。

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇

工程1:生地の下処理

—— 絵を描きはじめる前に、木綿生地に下処理を施します。

まず洗濯と糊付けを行い、自然乾燥させます。

ここからいわき絵のぼりが完成するまでには、一作品にかかりきりで一週間以上を要します。

工程2:呉汁(ごじる)で顔料を溶く

—— いわき絵のぼりに用いる絵具の「顔料」は粉末状で、それ自体には接着力がありません。

呉汁(大豆の汁)で溶くことで、木綿生地に定着させます。

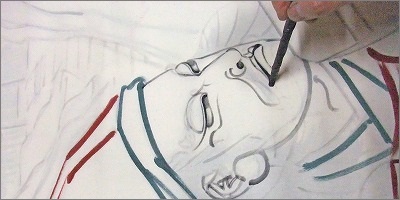

工程3:下描き

—— 下絵の上に木綿生地を重ね、うっすらと透けて見える線を頼りに、薄墨などで下描きをします。

※新しい図柄の場合は、まず下絵を制作します。

小さなスケッチを何枚も描いて図柄を検討し、最終的に等倍サイズの下絵を用意ます。

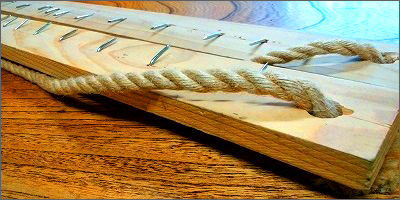

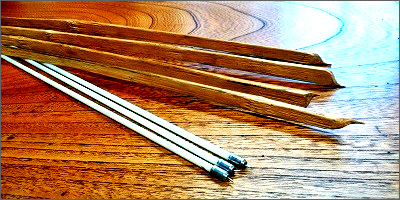

工程4:張木(はりぎ)と伸子(しんし)で宙吊りに

—— ここからは、いわき絵のぼりを描く生地を「宙吊り」にして作業を行います。

使用する主な道具は「張木」と「伸子(しんし)」です。

- ・張木(はりぎ):絵のぼりを宙吊りにするため、生地の両端に取り付ける角材。

- ・伸子(しんし):生地に張りをもたせるための細長い道具で、絵を描きやすくします。

工程5:下染め

—— 生地の表裏の両面に、全体にわたって下染めを行います。 使用する色の数だけ、刷り込み刷毛を用意します。

※一本の刷毛で複数の色を使いまわすのはNG。

色が濁ってしまいます。

工程6:上染め

—— 下染めの直後に上染めを施す箇所もあれば、下染めが乾いてから上染めを行う箇所もあり、表現の意図によってさまざまです。

たとえば、朱色の上に濃い紅色を重ねてぼかしたり、黄土色の上に薄い朱をのせて陰影をつけるなど、多様な工夫が凝らされます。

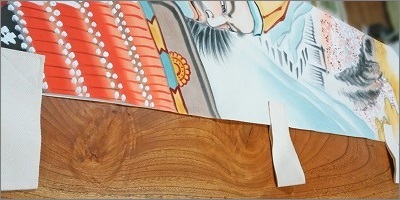

工程7:輪郭線

—— 絵柄の顔や衣服などの輪郭線を仕上げていきます。

肌の部分には繊細な細い線を、衣服には強弱をつけた大胆な線を用います。

この線描によって、絵全体の勢いや表情が決まります。

工程8:模様

—— 衣服の模様や鎧の細部などの、装飾的な部分を描き込みます。

その後、全体のバランスを確認しながら最終調整を行います。

最後に、色落ちを防ぐため、全体に呉汁を塗布して乾燥させます。

工程9:家紋入れ

—— いわき絵のぼりの上部に入る「家紋」は、失敗の許されない重要な部分のため、手際よく、しかし慎重に描き入れます。

工程10:縫製【完成】

—— 縫製作業を経て、いわき絵のぼりがようやく完成です。

—— いわき絵のぼり制作に欠かせないのが、職人たちが使用する道具です。

これらの道具は、数世代にわたって受け継がれてきたものや、特別に手作りされたものも多く、

その工夫と機能性が、いわき絵のぼりの魅力を引き立てています。

この段落では、絵のぼり制作に使用される代表的な道具をご紹介します。

道具1:刷毛や筆

—— 刷り込み刷毛、ボタン刷毛、漆刷毛、連筆、面相筆など、 描写する部位や色によって使い分けます。

道具2:顔料

——

これらの顔料は、

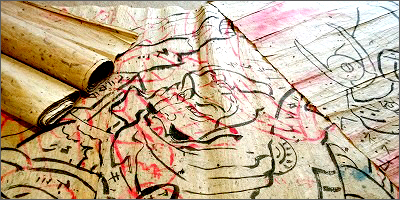

道具3:下絵

—— 初代や先代が遺したものから、当代による新しいデザインまで、いわき絵のぼりの制作にはさまざまな下絵を使用します。

道具4:張木(はりぎ)

—— 張木とは、生地の両端に取り付け、いわき絵のぼりを宙吊りにするために使用する角材状の道具です。

これは代々自作して用意しています。

道具5:伸子(しんし)

—— 絵を描きやすくするため、生地をピンと張る器具です。

両端の先端には針が付いており、かつては竹製でしたが、現在ではグラスファイバー製のものもあります。

まとめ

—— いわき絵のぼりは、ただの装飾ではなく、

筆の軌跡に祈りや記憶が宿る、心に寄り添う存在です。

このページでは制作の過程をご紹介しましたが、

絵の具の重なりや布の表情に刻まれた時間は、

実物をご覧いただくことで、より深く伝わります。

「価値あるものを贈りたい」「節目を心に残したい」

そんな想いを持つ方にこそ、手にとって感じていただきたい文化です。

—— 制作の関連動画もご覧ください

動画「いわき絵のぼりの道具と描き方」(約18秒)

動画「昇り龍制作工程」(約30秒)

—— 次のページを読む

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」