武者絵のぼり|起源(由来)と歴史

——旗指物から「子の成長を祈る絵の旗」へ

五月の武者絵のぼりは、戦場で用いられた「旗指物」が、平和な時代に“子の成長を祈る絵の旗”へと転じたものです。

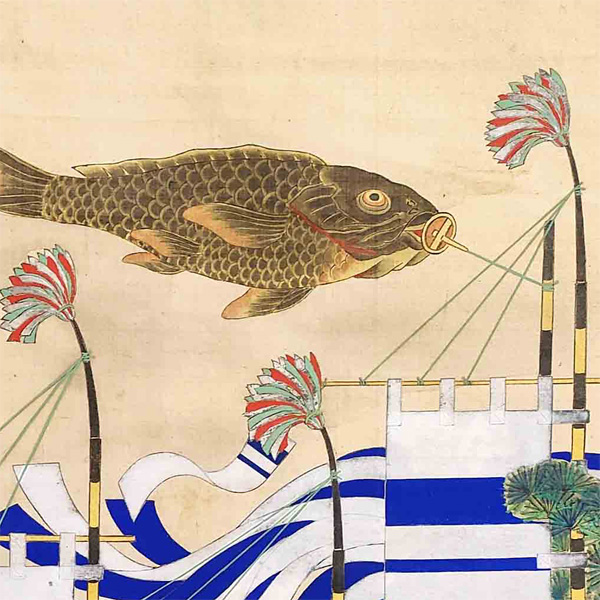

江戸〜明治期を通じて外飾りの主役となり、やがて鯉のぼり誕生の源流ともなりました。

・江戸中期の端午節句図(無銘)|いわき絵のぼり吉田蔵

起源——武士の「旗指物」から生まれた絵のぼり

・旗指物-歌川貞秀の合戦図より|いわき絵のぼり吉田蔵

—— こどもの日に掲げられる武者絵のぼりの源流は、武士が戦場で用いた識別の旗「旗指物」にあります。

戦が終息し、江戸の太平の世へ移ると、軍旗としての役割は「子の誕生と成長を告げる祝いの印」へと変化しました。

武の象徴だった旗は、祈りを乗せて家庭の庭先を飾る絵のぼりへと姿を変えていったのです。

節句飾りへの転用——虫干しと祈願が結びつく

・端午節句襖図下絵(無銘)江戸中期|いわき絵のぼり吉田蔵

—— 江戸時代、家々では先祖伝来の武具を晴れの日に飾り、湿気の多い季節には虫干しを兼ねる風習が広まりました。

なかでも旗指物にはおめでたい図柄を絵師に描かせ、庭に高く掲げて初節句を知らせる依代(よりしろ)としました。

通りを行き交う人々の目を楽しませると同時に、家の誇りを示す役割も果たし、こうして五月節句幟(のぼり)の風習が定着していったのです。

町絵師の台頭——江戸の文化が育てた「絵の旗」

・絵のぼりを飾った景色|引用:五月の景(葛飾北斎/1805年)より

—— 町人文化の成熟にともない、浮世絵師をはじめとする職業絵師が活躍しました。

旗は「縦長のキャンバス」となり、子どもの幸福や健やかな成長を願う題材が描かれるようになります。

青空にはためく絵のぼりは、見上げる人々の心を弾ませ、やがて全国に広がる民衆の美術として親しまれていきました。

絵師の腕の見せどころ——武者像に宿る気迫

・浮世絵師の鍾馗図幟|いわき絵のぼり吉田蔵

—— 染師、地方絵師、町絵師、御用絵師など、さまざまな作り手が絵のぼりを手掛けました。

葛飾北斎も、手描きの絵のぼり「朱鍾馗図幟」(ボストン美術館蔵)など、節句のための作品を残しており、その迫力や筆線の力強さはまさに腕の見せどころです。

多くの古作は今も蔵に眠り、再発見の時を待っています。

江戸〜明治——外飾りの主役から、鯉のぼり誕生へ

・江戸後期の端午節句|引用:東都歳時記-端午市井図(1838年)より

—— 明治期まで、絵のぼりは節句の外飾りの主役として親しまれていました。

のちに鯉のぼりが誕生しますが、その起源は絵のぼりの付属品が変化したものです。

長らく、武具に由来する絵のぼりが重んじられていたのです。

呼称——なぜ「武者絵のぼり」と呼ばれるのか

・宇治川先陣争い図 いわき絵のぼり絵師 辰昇作

—— かつては「節句幟」などと呼ばれていましたが、近年では武者絵の図柄が広くイメージされるようになり、「武者絵のぼり」という呼称が一般化しました。

他にも、五月幟・のぼり絵・絵のぼり・小旗・矢旗など、多様な言い回しが地域や時代によって併存しています。

素材とサイズ——時代が映すものづくり

・室内用小型絵のぼり|引用:端午節句(喜多川歌麿/1803年)より

江戸初期:武家や商家では絹・木綿などの上質な素材が用いられ、民間では紙も使用されていました。

江戸中後期:木綿の普及により、屋外用に加えて室内用の小型絵のぼりも広まりました。浮世絵師による意匠を取り入れた木版画も登場し、鯉のぼりの原型もこの頃に見られます。

明治後期以降:型染めによる量産が進み、やがてプリント製品が主流となりました。

現在流通している多くはプリント製品ですが、当工房「いわき絵のぼり吉田」では、江戸から続く手描きの伝統を絵師・辰昇

(しんしょう)

が継承しています(福島県指定伝統的工芸品)。

昭和前期の座敷飾り一式(海外向けの絵葉書)|いわき絵のぼり吉田蔵

まとめ——空に掲げる祈りと、暮らしの美術

- 武具として用いられた旗指物は、江戸の泰平の世に節句の絵のぼりへと姿を変えました。

- 絵のぼりは神の依代とされ、成長祈願の図柄を描くことで、家の誇りや願いを表しました。

- 鯉のぼりは絵のぼりの流れを汲んで誕生し、やがて広く普及するようになりました。

—— さらに詳しい歴史については、収集家・北村勝史氏の著作をご参照ください。

当サイトでは制作家の視点から、現代の暮らしに活きる絵のぼり文化をお届けします。

→ Wikipedia 五月幟

→ Wikipedia 端午

初節句を彩る「いわき絵のぼり」の紹介動画です。お客様から寄せられた写真の数々と、節句の勇壮な雰囲気をご覧ください。

Created By ondoku3.com

いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)

—— 次のページを読む

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」