いわき市の伝統工芸品、いわき絵のぼり歴史と特徴(手描き武者のぼり)

いわきの地域における節句の手描き絵のぼり文化は、1683年の御触れにまでさかのぼります。

命名の転機は1963年、祖母・宇佐美しずえがNHK生放送に出演したことを契機に、「いわき絵のぼり」の名が定着しました。

当工房では、一次資料の検証と肉筆による制作を通じて、現代の場にふさわしい“実用絵画”として絵のぼりを制作しています。

いわき絵のぼりが、今ふたたび求められる理由

—— お祝いの日や神社への奉納など、特別な場に絵のぼりを飾ることで、気持ちを「目に見えるかたち」で添えることができます。

その瞬間、場の空気が整い、祈りや願いが自然と伝わっていく──それが絵のぼりの持つ力です。

「いわき絵のぼり」は、戦国時代の旗指物の記憶を受け継ぎ、江戸の町絵師文化と融合して生まれました。

家族の節目や神社への奉納、展示空間などに、由緒と物語を添える存在として、今も息づいています。

一枚一枚が設計されており、サイズや彩色を自由に調整できるのも魅力のひとつ。

さらに、“鯉のぼりの源流”という物語性を伝えることで、その価値はより深く、豊かなものになります。

その瞬間、場の空気が整い、祈りや願いが自然と伝わっていく──それが絵のぼりの持つ力です。

「いわき絵のぼり」は、戦国時代の旗指物の記憶を受け継ぎ、江戸の町絵師文化と融合して生まれました。

家族の節目や神社への奉納、展示空間などに、由緒と物語を添える存在として、今も息づいています。

一枚一枚が設計されており、サイズや彩色を自由に調整できるのも魅力のひとつ。

さらに、“鯉のぼりの源流”という物語性を伝えることで、その価値はより深く、豊かなものになります。

はじめに──「なぜ今、飾るのか」

—— 絵のぼりを飾る意味がわかると、その歴史も自然と心に入ってきます。

現代の暮らしの中で絵のぼりを飾ることは、単なる伝統の継承ではありません。

それは、家族の節目や祈りの場に「目に見える願い」を添える行為です。

その背景を知ることで、絵のぼりが持つ深い意味や美しさが、より身近に感じられるようになります。

いわき絵のぼりは、子どもの健やかな成長を願い、神仏や祖霊を迎えるための“依り代(よりしろ)”として、家々に飾られてきた旗です。

それは、祈りの目印であり、家族の願いを象徴するもの。

時代を超えて受け継がれてきた、心を込めた造形文化です。

現代の暮らしの中で絵のぼりを飾ることは、単なる伝統の継承ではありません。

それは、家族の節目や祈りの場に「目に見える願い」を添える行為です。

その背景を知ることで、絵のぼりが持つ深い意味や美しさが、より身近に感じられるようになります。

いわき絵のぼりは、子どもの健やかな成長を願い、神仏や祖霊を迎えるための“依り代(よりしろ)”として、家々に飾られてきた旗です。

それは、祈りの目印であり、家族の願いを象徴するもの。

時代を超えて受け継がれてきた、心を込めた造形文化です。

江戸の肉筆文化を今に受け継ぐ、稀少な存在

—— いわき絵のぼりは、江戸時代の祭礼絵画文化を源流とする手描きの武者絵のぼりです。

筆と刷毛を使い、墨と顔料で一枚ずつ描かれるその姿は、全国でも稀少な存在。

その起源は戦国期の旗指物にあり、江戸の平和な時代には節句飾りとして発展。

筆と刷毛を使い、墨と顔料で一枚ずつ描かれるその姿は、全国でも稀少な存在。

その起源は戦国期の旗指物にあり、江戸の平和な時代には節句飾りとして発展。

町絵師たちが技を磨き合いながら制作した精神と美意識は、今も息づいています。

平成9年には福島県指定の伝統的工芸品に認定され、地域の誇りとして大切に継承されています。

平成9年には福島県指定の伝統的工芸品に認定され、地域の誇りとして大切に継承されています。

地域ごとの多彩な呼び方(武者のぼり・武者絵幟・矢旗・節句のぼり・五月幟)

—— 絵のぼりには地域や時代ごとにさまざまな呼び方があります。

いわき絵のぼり、武者のぼり、節句のぼり、矢旗、五月幟──いずれも子どもの健やかな成長や家族の願いを託す旗であることに変わりはありません。

いわき絵のぼり、武者のぼり、節句のぼり、矢旗、五月幟──いずれも子どもの健やかな成長や家族の願いを託す旗であることに変わりはありません。

いわきで幟が公式に推奨された記録が残っています

—— 「いつからあるのか」を示す公的な記録が、いわきには残されています。

天和3年(1683年)7月19日、磐城平藩主・内藤義概(ないとう よしむね)は、「端午の節句にのぼりを掲げ、町を彩るように」との御触れを出しました。

この記録は、絵のぼり文化が地域の節句行事としてすでに根づいていたことを示す、貴重な史料です。

天和3年(1683年)7月19日、磐城平藩主・内藤義概(ないとう よしむね)は、「端午の節句にのぼりを掲げ、町を彩るように」との御触れを出しました。

この記録は、絵のぼり文化が地域の節句行事としてすでに根づいていたことを示す、貴重な史料です。

参考:磐城の幟の歴史と現況 佐藤孝徳著

この史料から、いわきではすでに1600年代の段階で絵のぼり文化が定着していたことが確認できます。

全国的に見ても、非常に古い節句絵のぼりの伝統が根づいていた地域といえるでしょう。

当時の磐城平藩主・内藤義概(ないとう よしむね)は、八橋検校を召し抱え、狩野派の絵師と交流するなど、文化振興に力を注いでいました。

さらに、参勤交代による江戸との往来も重なり、都市の風習が地方へと伝播する土壌が整っていたのです。

全国的に見ても、非常に古い節句絵のぼりの伝統が根づいていた地域といえるでしょう。

当時の磐城平藩主・内藤義概(ないとう よしむね)は、八橋検校を召し抱え、狩野派の絵師と交流するなど、文化振興に力を注いでいました。

さらに、参勤交代による江戸との往来も重なり、都市の風習が地方へと伝播する土壌が整っていたのです。

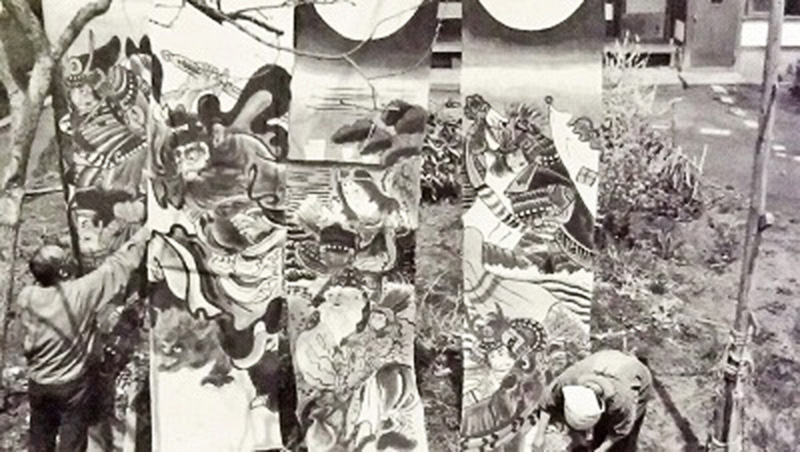

明治〜戦前の記録にみる飾り方の変遷

—— 絵のぼりの飾り方には、時代の空気が色濃く反映されています。

「本数を競う」風潮から「大型化」への移行、そして戦時中の物資不足による転用まで、絵のぼりは時代に応じて姿を変えてきました。

「本数を競う」風潮から「大型化」への移行、そして戦時中の物資不足による転用まで、絵のぼりは時代に応じて姿を変えてきました。

明治〜大正期には、絵のぼりの「本数」を誇る風習が広まり、一家で数十本を掲げる例も見られました。

続く大正〜昭和初期には、より見栄えを重視した「大型化」が流行し、地域の空に壮麗な絵のぼりが舞いました。

しかし戦時中には物資不足が深刻化し、使い終えた絵のぼりの生地が布団や風呂敷などに再利用されるなど、実用的な転用が進みました。

続く大正〜昭和初期には、より見栄えを重視した「大型化」が流行し、地域の空に壮麗な絵のぼりが舞いました。

しかし戦時中には物資不足が深刻化し、使い終えた絵のぼりの生地が布団や風呂敷などに再利用されるなど、実用的な転用が進みました。

「こばた」から「いわき絵のぼり」へ──名前の由来

—— 呼び名の変化には、地域の記憶が宿ります。

昭和初期まで、いわき周辺では絵のぼりを「小旗(こばた)」と呼んでいました。

昭和初期まで、いわき周辺では絵のぼりを「小旗(こばた)」と呼んでいました。

しかし1963年(昭和38年)2月27日、NHKの生放送番組『それは私です』(磐城高校講堂より中継)に、当時の絵師であり私の先代・祖母の宇佐美しずえが出演。

この紹介を契機に、「いわき絵のぼり」という呼称が地域で広まり、現在の名称として定着していきました。

いわき絵のぼりの特徴(技法・素材・用途)

—— いわき絵のぼりの特徴(技法・素材・用途)について、どう描くかを一言で。

「筆と顔料で、絵画のように染める」

「筆と顔料で、絵画のように染める」

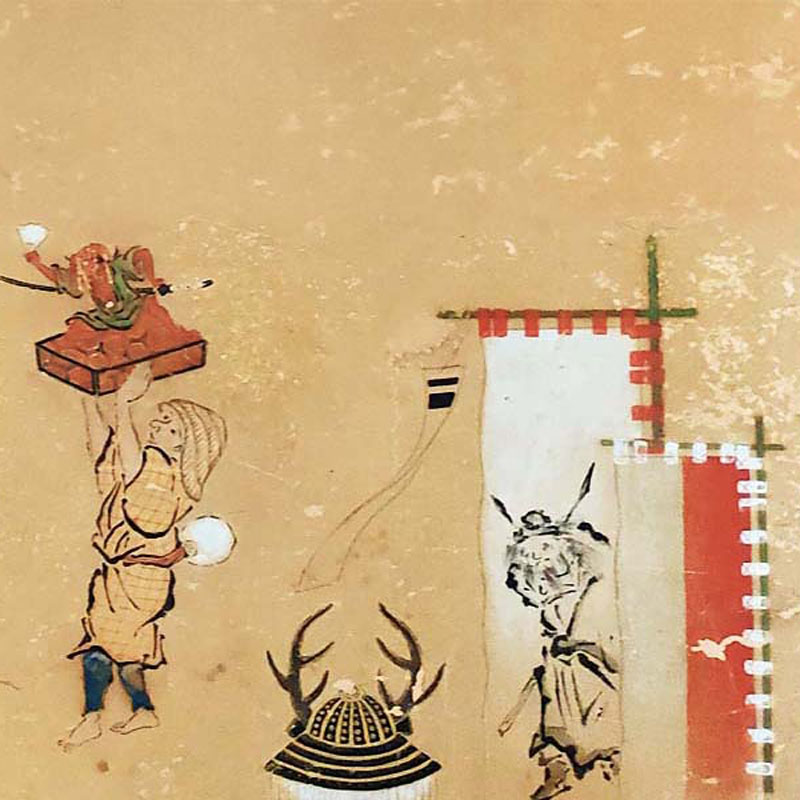

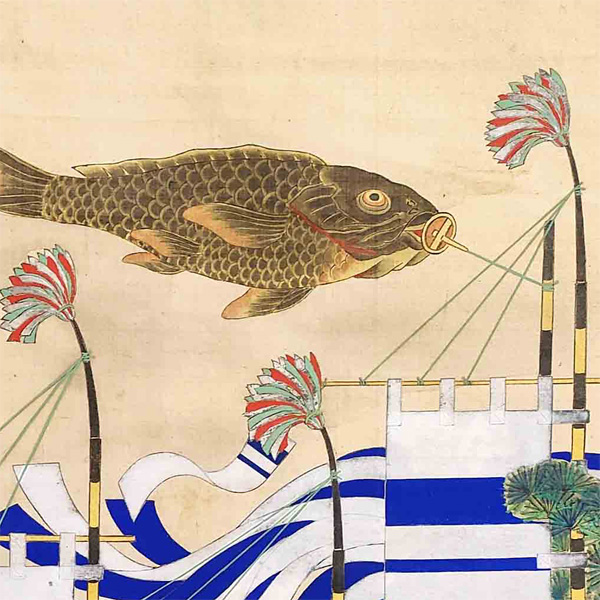

左:明治のいわき絵のぼり(絵画的)。

右:明治の染料染め絵のぼり(デザイン的)。

いわき絵のぼりは、昔ながらの顔料を用い、筆と刷毛で木綿生地に一枚ずつ手描きされます。

絵画的な完成度と、浮世絵に通じる美しい彩色が特長で、肉筆ならではの深みと気迫が宿ります。

手描き顔料染めでは、粉末の顔料を「呉汁(ごじる)=大豆をすりつぶした汁」で溶き、色を生地に定着させます。

屋外での掲揚に際しては、風雨や日差しへの配慮を重ねることで、絵のぼりの美しさを長く保つことができます。

絵画的な完成度と、浮世絵に通じる美しい彩色が特長で、肉筆ならではの深みと気迫が宿ります。

手描き顔料染めでは、粉末の顔料を「呉汁(ごじる)=大豆をすりつぶした汁」で溶き、色を生地に定着させます。

屋外での掲揚に際しては、風雨や日差しへの配慮を重ねることで、絵のぼりの美しさを長く保つことができます。

継承と更新──私の制作姿勢

—— いわき絵のぼりは、時代とともに姿を変えてきました。

私は、戦後に定着した形式だけを“唯一の伝統”とするのではなく、江戸時代の絵師たちが築いた文化の深層にまで遡り、資料を検証しながら現代にふさわしいかたちで再構築しています。

昔の技法をなぞるだけではなく、現代の感覚や用途に合うよう進化させること──それが私の制作姿勢です。

一作ごとに構図・彩色・題材・仕立てを最適化し、絵のぼりを「飾るもの」から「語るもの」へと昇華させています。

私は、戦後に定着した形式だけを“唯一の伝統”とするのではなく、江戸時代の絵師たちが築いた文化の深層にまで遡り、資料を検証しながら現代にふさわしいかたちで再構築しています。

昔の技法をなぞるだけではなく、現代の感覚や用途に合うよう進化させること──それが私の制作姿勢です。

一作ごとに構図・彩色・題材・仕立てを最適化し、絵のぼりを「飾るもの」から「語るもの」へと昇華させています。

絵師・辰昇が制作にあたって大切にしている三つのこと

—— “復古主義”でも“地域様式の否定”でもなく、継承と更新が私の立場です。

1.地域の戦後様式を、歴史の一時相として尊重すること。

現代に受け継がれた形式も、文化の流れの中で生まれた大切な表現です。

2.江戸の筆致と思想(礼と祈り)を核に、現代に合わせて進化させること。

絵師の精神性と技術を再解釈し、今の暮らしに響くかたちへと昇華します。

3.依頼内容と飾る環境に応じて、実用絵画として最適な設計を追求すること。

一作ごとに構図・彩色・仕立てを最適化し、用途に応じた美を提供します。

1.地域の戦後様式を、歴史の一時相として尊重すること。

現代に受け継がれた形式も、文化の流れの中で生まれた大切な表現です。

2.江戸の筆致と思想(礼と祈り)を核に、現代に合わせて進化させること。

絵師の精神性と技術を再解釈し、今の暮らしに響くかたちへと昇華します。

3.依頼内容と飾る環境に応じて、実用絵画として最適な設計を追求すること。

一作ごとに構図・彩色・仕立てを最適化し、用途に応じた美を提供します。

いわき絵のぼりの画風──線と彩色が宿す存在感

—— 躍動感と格調の高さの両立を目標としています。

いわき絵のぼりの画風は、江戸期に狩野派風から浮世絵風へと変化しました。

いわき絵のぼりの画風は、江戸期に狩野派風から浮世絵風へと変化しました。

明治中期には画家の指導などによって研鑽が進み、表現の幅が広がったと伝えられています。

大和絵の大家・小堀鞆音(こぼり ともと)がその出来栄えに驚いたという逸話も残されています。

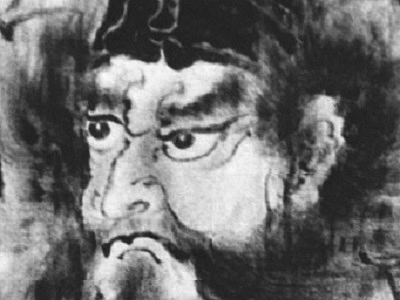

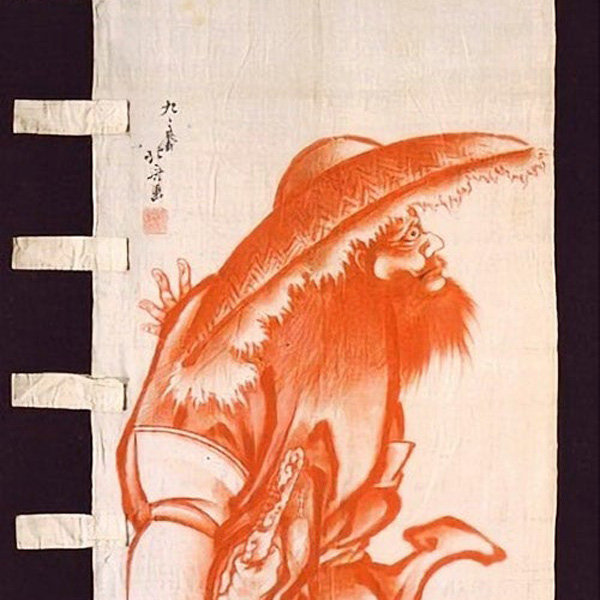

曽祖父・辰治は、狩野派のような線描を得意とし、祖母・しずえは素朴な民画に秀でていました。

私はその系譜を受け継ぎながら、江戸の筆法研究を軸に、現代にふさわしい独自の画風を追求しています。

大和絵の大家・小堀鞆音(こぼり ともと)がその出来栄えに驚いたという逸話も残されています。

曽祖父・辰治は、狩野派のような線描を得意とし、祖母・しずえは素朴な民画に秀でていました。

私はその系譜を受け継ぎながら、江戸の筆法研究を軸に、現代にふさわしい独自の画風を追求しています。

曽祖父辰治の鍾馗

祖母しずえの鍾馗

起源の整理 —— 長い流れをひとつに

—— いわき絵のぼりは、戦国期の旗指物に端を発し、江戸期には節句飾りとして発展。

やがて地域の祈りを込めた造形文化として根づき、現在に至るまで息づいています。

これは、江戸の絵師文化を今に伝える希少な存在であり、単なる装飾ではなく、願いや敬意を込めた造形表現です。

なお、鯉のぼりはこれらよりも新しく、明治期以降に一般化したものです。

やがて地域の祈りを込めた造形文化として根づき、現在に至るまで息づいています。

これは、江戸の絵師文化を今に伝える希少な存在であり、単なる装飾ではなく、願いや敬意を込めた造形表現です。

なお、鯉のぼりはこれらよりも新しく、明治期以降に一般化したものです。

対応エリア・ご相談例

—— 福島県いわき市拠点、全国発送に対応。

主なご相談用途:初節句(室内・屋外)、神社奉納、展示・広報コラボレーション。

主なご相談用途:初節句(室内・屋外)、神社奉納、展示・広報コラボレーション。

—— 次のページを読む

武者絵のぼりの起源と歴史

北斎も描いた、武家の節句飾り「武者絵のぼり」。その姿は、やがて鯉のぼりへと形を変えていきます。

▶詳しく読む

鯉のぼりはどこから?──旗が“空を泳ぐ鯉”になるまで

武家の幟から鯉のぼりへ。知られざる起源を探る。

▶詳しく読む—— こちらもよく読まれています

絵師|辰昇プロフィール

古典の技を未来へ──三代目絵師・辰昇(しんしょう)、江戸の祭礼絵画を現代に。

▶ 詳細を見る

いわき絵のぼり吉田の工房ご紹介

福島県いわき市の工房。現物確認やご相談に(要事前連絡) 。

▶ 詳細を見る

藩主が育んだ伝統工芸、いわき絵のぼりの歴史

江戸初期、藩主の奨励。「いわきの絵師文化」をたどる。

▶ 詳細を見る

あの北斎が描いた絵のぼり──ボストン美術館所蔵

北斎「朱鍾馗図幟」を、絵師・辰昇が読み解く。

▶ 詳細を見る

江戸期の絵のぼり収集記

江戸の空を舞った肉筆絵のぼり。絵師の目で厳選した古作をご紹介。

▶ 詳細を見る

BEAMS JAPANとのコラボレーション

伝統画の力で、いま着たい服をもっと特別なものに。BEAMS JAPANと2019年限定コラボ。

▶ 詳細を見るバナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」