滝尻棒ささら図|祭礼武者絵旗 制作事例

——祭りの格式を支える本手描きの旗印(絵のぼり)

制作のポイント:

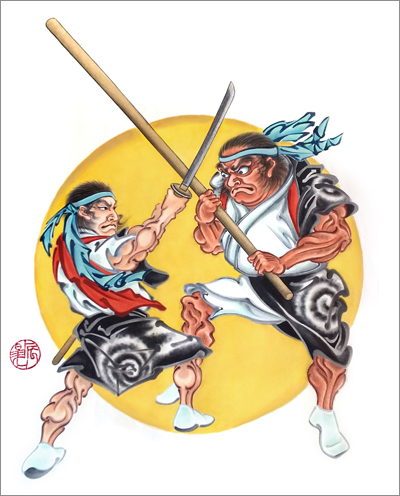

・江戸時代から続く「棒ささら」の長い歴史と迫力がひと目で伝わる図像に。

・写真・動画・紙面などに映えるよう、図像の視線誘導や余白の取り方、重心の配置まで細かく設計しています。

制作の背景と目的——滝尻棒ささらを旗印で伝える

—— 福島県いわき市泉町滝尻地区には、江戸時代から続く伝統芸能「滝尻棒ささら」があり、毎年9月に町内で奉納演武が行われます。

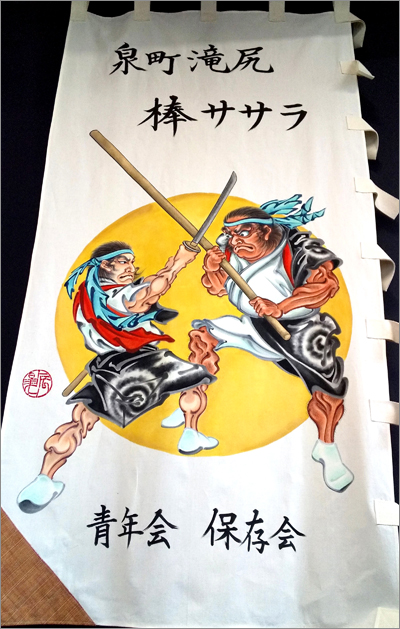

その場面に掲げる祭礼用の絵のぼり(旗印)として、武者絵の技法を用い、芸能の力強さと伝統の重みを一枚に表現しました。

課題:伝統芸能の象徴となる図像をつくり、継承への気持ちを高めたい

工夫:江戸時代の伝統画風で、象徴となる新作の図像を創出

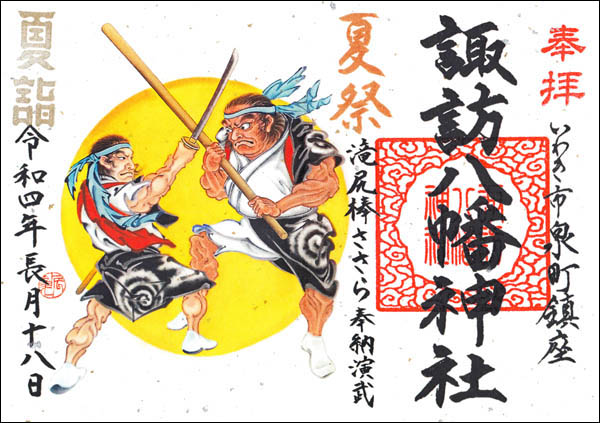

成果:奉納列の“顔”として定着し、御朱印や広報物にも展開

滝尻棒ささら(ササラ)由来

—— この棒術は、戦国時代の剣豪・塚原卜伝の高弟・吉田氏が、滝尻村の農民に護身術として伝えたのが始まりとされます。

その技は地域に根付き、滝尻を起点にいわきの各地域へと受け継がれていきました。

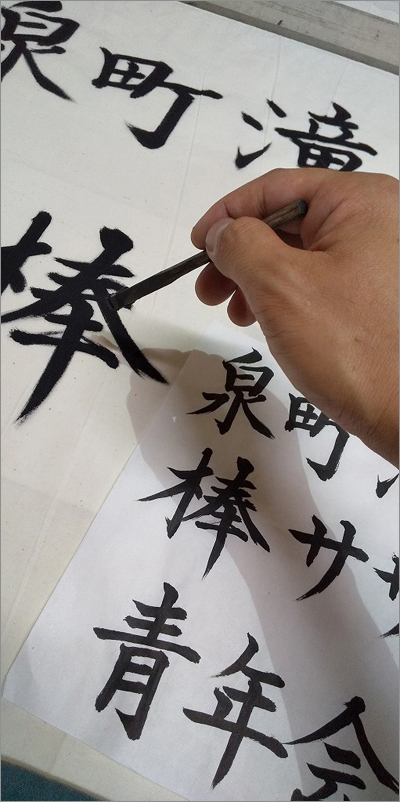

のぼり旗の文字は、地元・泉町の泉書写書道教室、上遠野智先生の書をもとに制作しました。

先生の筆文字を旗のサイズに合わせて拡大し、丁寧に書き入れています。

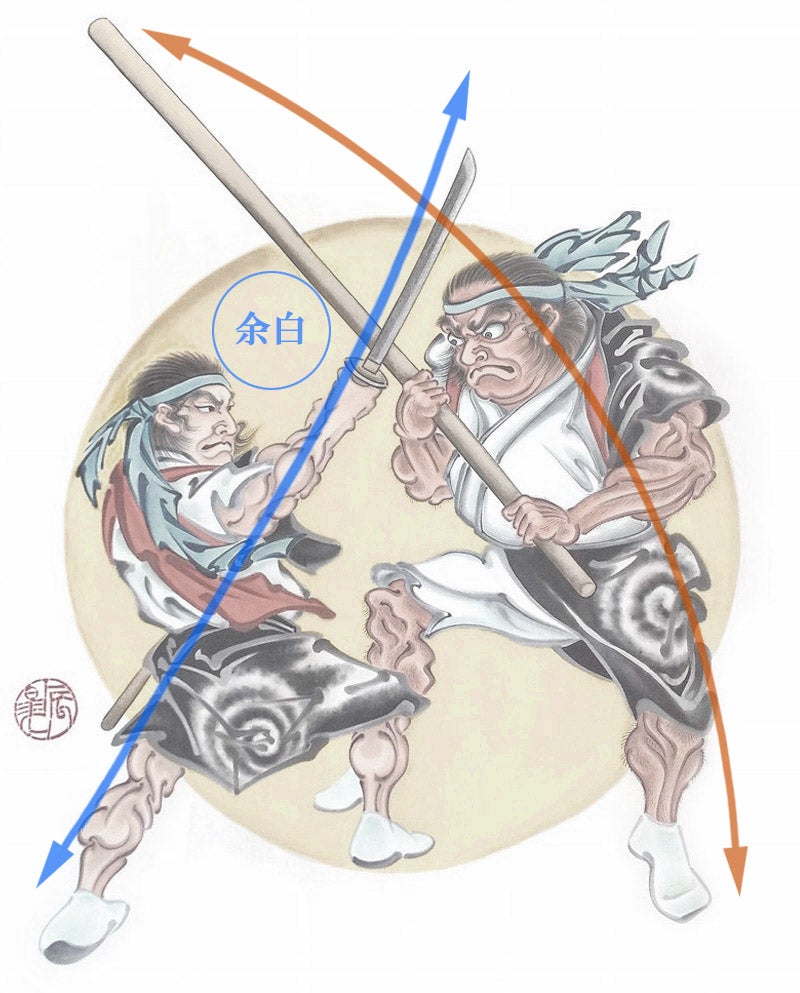

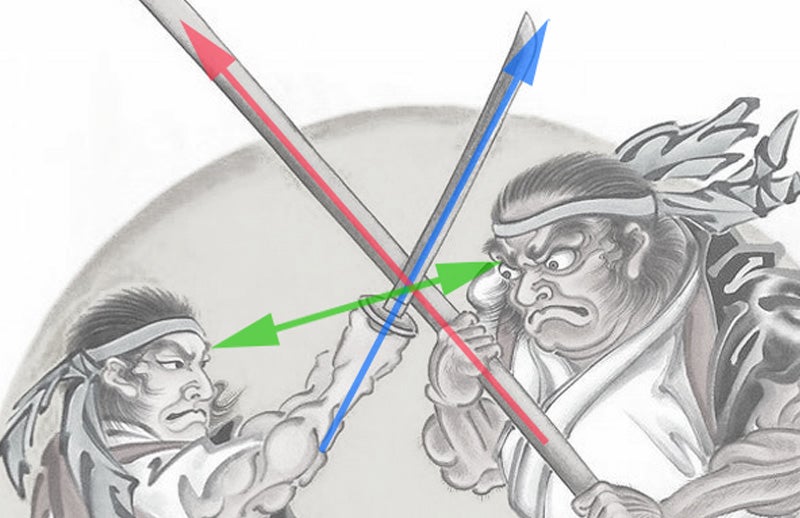

構図の設計意図──現場で機能する「旗印」のために

—— この旗印は、祭礼現場での使用を前提に、視認性と印象の強さを重視して構図を設計しました。

- 視線誘導:棒の円弧と刃の直線が交わる一点に視線が自然と集まるよう描写

- 間合い(余白):主題周囲に余白を設け、離れて見ても判読しやすく

- 季節と安定感:背景に満月を配し、秋らしさと画面の重心を安定化

- 遠距離からの視認性:シルエットを象徴的に設計し、10〜20m離れてもシンボリックに見えるよう工夫

奉納当日の様子|諏訪八幡神社 2019年9月15日(日)

—— 2019年9月15日(日)、制作した絵のぼりが初披露されました。

夏の名残を感じる晴天のもと、諏訪八幡神社では「滝尻棒ささら」12演目が奉納され、保存会と青年会によるお囃子・棒術・獅子舞が披露されました。

地域の伝統が力強く息づく一日となりました。

・本祭:毎年9月第二日曜日

・場所:諏訪八幡神社 (いわき市泉町) ほか町内各所

剣聖塚原卜伝の息吹を今につたえる、希少な伝統芸能です。

旗印は「使う」ことで生きる──実用絵画としての継承

—— 本作品は、木綿地に顔料で描いた手描きの原画です。

「使うことで生きる絵画」という思想のもと、原画を大切に扱いながら、文化の継承と実用の美の両立を目指しています。

江戸の絵のぼり研究を、実用の旗印へ

—— 江戸時代の絵のぼりを独自に収集・研究し、比率・余白・重心といった知見を現代の制作設計に活かしています。

- 伝統への敬意:筆致のニュアンスなど、古典の流儀を継承

- 現代に共鳴する美:視認性・印象の強さを最適化した、今に生きる新作

- 絵のぼりは、文化と場をつなぐ「祭礼絵画」。

祭りの現場を、格式と実装の両面から支えます。

Q. なぜ「設計」が大切なのですか?

絵のぼりは、美しさだけでなく「伝える」役割を担います。

遠くからでも意味が伝わり、写真や動画に美しく収まり、記憶に残る──そのためには構図・余白・視線誘導などの設計が不可欠です。

設計のない図像は、場に埋もれ、印象に残りません。

Q. 常時掲出や悪天候でも使えますか?

絵のぼりは、儀礼や奉納など短時間の掲出を前提とした手描きの原画です。

防炎・耐候処理は施しておらず、強風・雨・高湿などの環境では掲出をお控えください。

文化を宿す布作品として、丁寧な取り扱いをお願いします。

バナースペース

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)

工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):

「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」